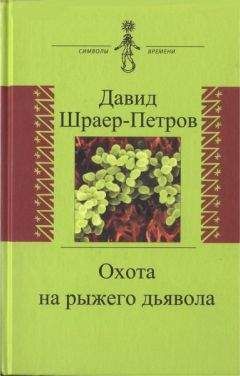

Давид Шраер-Петров - Охота на рыжего дьявола. Роман с микробиологами

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Охота на рыжего дьявола. Роман с микробиологами"

Описание и краткое содержание "Охота на рыжего дьявола. Роман с микробиологами" читать бесплатно онлайн.

Автобиографическая проза известного поэта и прозаика Давида Шраера-Петрова (р. 1936) описывает фактически всю его жизнь и профессиональную деятельность — в качестве ученого-микробиолога и литератора, от учебы в школе до наших дней. Закончив мединститут в Ленинграде, Шраер прошел сложный путь становления ученого-исследователя, который завершился в США, куда он эмигрировал с семьей в 1987 году. Параллельно вполне успешно развивалась и литературная судьба Шраера-Петрова, его книги выходили в СССР, а затем в России, его репутация неизменно росла. Читатель этой книги узнает из первых рук о сложной судьбе русского интеллигента, долгое время жившего в качестве «отказника» в контексте советского строя, но в конце концов реализовавшего в США многие свои жизненные устремления.

Прошло много лет. В 1977 году я вернулся к истории, связанной с приездом д’Эрелля в Грузию. Я многое узнал о последних годах жизни великого ученого. Феликс д’Эрелль родился в Монреале в 1873 году во франко-канадской семье и был похоронен в окрестностях Парижа 22 февраля 1949 года. Во Франции говорят: «Поэты рождаются в провинции, но умирают в Париже». Закончив в 1886 году парижский лицей Людовика Великого, он вернулся в Канаду в Монреаль. Выдающиеся достижения в микробиологии принесли д’Эреллю многочисленные научные награды, включая медаль Левенгука из Амстердамской Академии Наук, почетную степень доктора медицины из Лейдена, звание почетного профессора из Тбилисского университета. Он был профессором бактериологии в Гватемале, бактериологом при правительстве Мексики, руководителем лаборатории в Институте Пастера в Париже, директором микробиологической лаборатории при Международной карантинной службе в Египте, профессором протобиологии в Йельском университете (США) и научным руководителем Тбилисского Института Бактериофага.

Феликс д’Эрелль разделил заслугу в открытии бактериофага с английским микробиологом Ф. В. Твортом (1853–1943). В 1915 году Творт описал «фактор», который передавался от одной генерации бактерий к другой и приводил к растворению («прозрачному перерождению») колоний стафилококков в процессе их роста на поверхности питательного агара. Способность растворять микробные колонии совпадала с некоторыми другими свойствами, характерными для вирусов: внутриклеточное размножение и прохождение через фильтры, задерживающие бактерии. Статья д’Эрелля, опубликованная на два года позже, в 1917 году, давала точное описание феномена бактериофагии и предсказывала возможный терапевтический эффект бактериального вируса. Публикация вызвала «снежную лавину» статей (4000 в течение нескольких лет!) других ученых, которые подтвердили данные д’Эрелля. Начиная с его первой и до самой последней публикации можно проследить связь открытия д’Эрелля с основными феноменами современной молекулярной генетики: трансдукцией, лизогенией, трансфекцией, рекомбинацией и другими. Однако слава д’Эрелля, вольно или невольно связанная с именем Творта, оказалась горькой славой. Начиная с 1921 года, когда Ж. Борде (1870–1961) и А. Грациа (1893–1950) фактически обвинили его в плагиате, д’Эрелль во всех своих статьях и книгах вплоть до его последней публикации 1949 года в «Science News» пытался подтвердить и несомненно подтвердил, что он еще в 1910 году обнаружил живое начало, способное лизировать бактерии. Этот литический фактор, по мнению д’Эрелля, был микробным вирусом, способным проходить через фильтры, задерживающие бактериальные клетки. Таким образом, публикация 1917 года, основанная на обнаружении дизентерийного бактериофага, была, несомненно, продолжением наблюдений д’Эрелля, относившихся к 1910 году. Он писал: «15 сентября 1917 г. д-р Ру (директор Института Пастера — Д.Ш.-П.) представил Академии наук мой доклад, озаглавленный „Невидимый микроорганизм, антагонист возбудителей дизентерии“. В тексте доклада я называл этот микроорганизм бактериофагом… Я наблюдал, что при бациллярной дизентерии, незадолго до исчезновения кровяного стула и выздоровления, в кишечнике появляется какой-то „агент“, некое начало, обладавшее способностью растворять дизентерийные палочки. У больных, умерших от дизентерии, „агент“ не обнаруживается. Этот „агент“, названный мной бактериофагом, обладает способностью размножаться за счет бактерий. Явление бактериофагии может быть воспроизведено в экспериментальных условиях с той же яркостью, с какой оно происходит в организме. Последующие опыты показали, что бактериофаг ведет себя во всем, как существо, одаренное жизнью, как микроорганизм чрезвычайно малых размеров, паразитирующий на бактериях. Бактериофаг имеет корпускулярное строение и воздействует на бактерии через посредство продуцируемого им фермента… (Далее идет история открытия бактериофага, рассказанная д’Эреллем. — Д.Ш. — П.). В 1910 году я находился в Мексике, в штате Юкатан, когда началось нашествие саранчи. К счастью, среди саранчи началась эпидемия. Я отправился в поля кукурузы и начал собирать больных насекомых с выраженными признаками смертельной диареи. Это была септицемия с тяжелыми поражениями кишечника. Я сделал посевы испражнений болеющих и погибших насекомых и обнаружил микроорганизмы — коккобактерии, явившиеся причиной смертельной инфекции, поразившей саранчу. Изучив чашки Петри с посевами, я обнаружил некоторые аномалии в росте микробной культуры. Эти аномалии представляли собой прозрачные участки округлой формы, двух или трех миллиметров в диаметре, обнаруженные на культуре микроорганизма, выросшего на поверхности питательного агара. Я соскреб с поверхности агара эти прозрачные „бляшки“ и приготовил мазки. Под микроскопом ничего не обнаруживалось. На основании этого и других экспериментов я пришел к выводу, что некое начало, которое приводит к образованию прозрачных участков на микробной культуре, должно быть настолько малым в размере, чтобы беспрепятственно проходить через фильтры, скажем, фарфоровые фильтры Шамберлена, которые задерживают бактерии».

Истины ради следует заметить, что ни Творт в 1915 году, ни д’Эрелль в 1917 году не сослались на открытие фильтрующихся вирусов, вызывающих мозаичную болезнь табака. Это открытие было сделано в 1892 году русским биологом Д. И. Ивановским (1864–1920). Точно так же ни Творт, ни д’Эрелль не ссылались на П. Роуса (1879–1970), открывшего в 1911 году вирус, вызывающий образование злокачественной опухоли — куриной саркомы. Вероятнее всего предположить, что Творт и д’Эрелль пришли к открытию бактериофага независимо друг от друга, но, несомненно, используя опыт предшественников, открывших вирусы растений и животных.

Тем не менее, судьба одного из первооткрывателей бактериофага Феликса д’Эрелля в 1970-е годы была полна загадок. Одним из «белых пятен», так и не исследованных до конца, являлся период его работы в Тбилиси в середине 1930-х. Американский профессор микробиологии Д. Ч. Дакворт (D. H. Duckworth) в своей статье «Кто открыл бактериофаг?», опубликованной в 1976 году в журнале «Ревью Бактериологии», указывала на единственный период в жизни ученого, о котором д’Эрелль избегал упоминать в своих мемуарах о многочисленных странах, в которых он побывал с научными экспедициями. Он никогда не писал о поездках в Советский Союз. Д. Ч. Дакворт заключает: «Его огненный гений, к несчастью, материализовался окончательно в России, куда д’Эрелль приезжал несколько раз в течение 1930-х, чтобы основать Институт по изучению бактериофага. В течение одного из этих визитов его преданнейший и ближайший помощник, Элиава, был арестован и расстрелян».

Мне удалось узнать, что Феликс д’Эрелль приезжал два раза в Грузию. Большую часть времени (1933–1934 и 1934–1935) он провел в столице Грузии — Тбилиси. Профессор Георгий Элиава, ближайший сотрудник д’Эрелля, был арестован и расстрелян в 1937 году, но в противоположность мнению профессора Дакворт, к этому времени д’Эрелль вернулся в Париж. Я обнаружил, что этот загадочный период в жизни выдающегося ученого так и остался непроясненным до конца, что привело исследователей к ошибочным представлениям о последних годах жизни д’Эрелля. Ученый осознал, хотя и слишком поздно, что оказался между молотом и наковальней. Слава отвернулась от него. Отверженный всеми из-за своих «просоветских симпатий», он никогда больше не вернулся в свою лабораторию в Институте Пастера в Париже. Он утратил иллюзии, но не своих недоброжелателей. Началась Вторая Мировая война. Немцы оккупировали Париж. Канадец по рождению, Феликс д’Эрелль был арестован как подданный Великобритании. Он отказался сотрудничать с германским командованием, которое предложило ученому наладить производство бактериофага для лечения раневых инфекций у немецких солдат и офицеров. Оккупационные власти бросили 70-летнего ученого в тюрьму, где он находился до 1944 года, когда Париж был освобожден американскими войсками вместе с отрядами французского Сопротивления.

Первая публикация о пребывании Феликса д’Эрелля в Тбилиси появилась в 1974 году. Автором был И. А. Георгадзе, работавший в 30-е годы лаборантом у Элиава и д’Эрелля в Институте Бактериофага. В этой статье рассказывается, что еще в 1917 году, то есть вскоре после описания д’Эреллем дизентерийного бактериофага, молодой грузинский микробиолог Элиава обнаружил холерный бактериофаг в водах реки Куры. Вполне естественно, что это послужило началом личной и научной дружбы между д’Эреллем и Элиавой. Дружба и сотрудничество укреплялись в годы работы грузинского микробиолога в Институте Пастера, куда его приглашал д’Эрелль (1918–1921, 1925–1927 и 1931–1932). Из публикации И. А. Георгадзе следовало также, что д’Эрелль оба раза посетил Грузию вместе с женой Мэри: с октября 1933 по апрель 1934 года и с ноября 1934 по май 1935 года. Работал он безвозмездно. Останавливался профессор д’Эрелль в гостинице «Ориан». В 1934 году в сборнике научных статей, вышедшем в столице Азербайджана Баку, были опубликованы работы Ф. д’Эрелля «Бактериофаг и иммунитет» и Г. Элиавы «Природа бактериофага». Зимой 1935 года д’Эрелль посетил Москву, где встретился с Каменским, Народным Комиссаром Здравоохранения СССР. Французскому ученому было предложено продолжить свои исследования в одном из институтов Москвы, но он отказался. Почему? Не предчувствовал ли он, что вскоре навсегда покинет Советский Союз? Или не желал находиться под столь близким контролем государственного аппарата СССР? Все это лишь наши предположения. Несомненно одно: к этому времени (1935) д’Эрелль начал осознавать, что же на самом деле происходит в стране. Он увидел, что существует жестокая борьба за власть внутри коммунистической партии (персональное сообщение бывшей научной сотрудницы д’Эрелля — Е. Г. Макашвили, 1977). Эта борьба, в определенной мере, может быть проиллюстрирована историей издания в Тбилиси монографии Феликса д’Эрелля «Бактериофаг и феномен выздоровления», переведенной на русский язык Г. Г. Элиавой, в то время директором Института Бактериофага. Переведенная книга вышла в свет в феврале 1935 года и была посвящена Сталину. Это посвящение, так же как и попытки послать книгу в Москву прямо Сталину, оказались роковыми для Элиавы и, в конце концов, стоили ему жизни. Элиава и, возможно, д’Эрелль под его влиянием верили в справедливость Сталина и надеялись, что он защитит ученых от преследований Берия, который был в то время Первым секретарем компартии Грузии. Но Сталин не защитил Элиаву. Только своевременное возвращение д’Эрелля из Тбилиси в Париж спасло его от репрессий, которым подвергались иностранные специалисты, обвинявшиеся в шпионаже во время процессов 1937–1938 годов.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Охота на рыжего дьявола. Роман с микробиологами"

Книги похожие на "Охота на рыжего дьявола. Роман с микробиологами" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Давид Шраер-Петров - Охота на рыжего дьявола. Роман с микробиологами"

Отзывы читателей о книге "Охота на рыжего дьявола. Роман с микробиологами", комментарии и мнения людей о произведении.