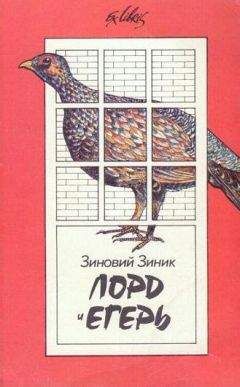

Зиновий Зиник - Эмиграция как литературный прием

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Эмиграция как литературный прием"

Описание и краткое содержание "Эмиграция как литературный прием" читать бесплатно онлайн.

Уехав из Советского Союза в 1975 году, Зиновий Зиник смог снова побывать в России лишь пятнадцать лет спустя. За три десятка лет жизни в Англии Зиник опубликовал семь романов и три сборника рассказов, переведенных на разные языки мира, завоевав прочную писательскую репутацию как среди британских, так и среди российских читателей. В этом сборнике эссе (с конца 70-х годов до недавнего времени) читатель найдет не только подробный и увлекательный анализ литературной ситуации вне России — от эпохи железного занавеса до наших дней открытых границ, но и мемуарные отчеты о личных встречах Зиника со старыми московскими друзьями на новой территории и с такими классическими именами двадцатого столетия, как Энтони Бёрджесс и Фрэнсис Бэкон, о полемических столкновениях с семейством Набоковых и об идеологической конфронтации с Салманом Рушди. Эта книга — о диалектике отношений писателя вне родины с другой культурой.

Но в этом, в сущности, и заключается работа переводчика: отыскать в памяти эквивалент родной речи в ответ на услышанное иностранное слово. В этом отношении к беседе и заключается открытие, сделанное П. Улитиным в прозе: те реплики, которые остаются невысказанными в момент разговора, они — переводные картинки услышанного и собранные вместе, выстраиваются в новый разговор — литературу. Я не имею в виду разговор со всем человечеством. Такового не существует. Мы всегда сводим условные счеты с близкими друзьями. Разговоры же людей одного круга поразительны одной чертой: люди одного круга говорят одинаково. Невозможно сказать, кто кому подражает, потому что в одной компании мы разговариваем цитатами друг из друга, промывая друг другу косточки, накапливая архив личных событий, вырастающих в некую мифологию клана. В этом клане (как в африканском племени, где все в роду с кольцом в носу) все похожи друг на друга манерой, интонацией, вплоть до манерного заикания. Вошедшему в это застолье разговоров с улицы, со стороны, непонятно, почему раздается общий хохот при каком-то незначительном словечке и почему упоминание какого-то незначительного события встречается гробовым молчанием. Люди одного круга понимают друг друга с полуслова, по ключевым словам, значение которых меняется год от года, в связи с новыми событиями внутри этого круга, и вовремя прозвучавшее ключевое слово может быть встречено взрывом хохота или скандалом, непонятным со стороны.

Разговоры такого круга вырастают, короче говоря, в свою РЕЧЬ: со своим стилем, строем, грамматикой, синтаксисом и лексикой, всем тем, что и создает новую литературу. Так шло развитие русской литературы по крайней мере до революции, от поэтов круга Пушкина до кружка Станкевича. Пушкин не открыл никакого нового поэтического языка: в его кругу все так писали, это была речь круга, но только вот Пушкин говорил этой речью лучше своих друзей; недаром же многие годы то или иное стихотворение Жуковского приписывалось Пушкину, пока не выяснилось, что писали они вместе. Недаром же Белинского обвиняли в том, что, мол, Станкевич все наговорил, а он, Белинский, все взял и записал. Достоевский — единственный член кружка Петрашевского, кто услышал и угадал в разговорах этого кружка новую речь, новую мифологию мышления, новую литературу. Он действительно все списывал, но не из стенограммы разговоров, а из того непроизнесенного диалога участников разговоров, диалога, происходившего в головах собеседников, когда уста натыкались на ключевые слова вокруг событий этого кружка. Разговоры узкого и сплоченного кружка — это новая речь, окруженная мутным полосканием затертого официального общепринятого языка, и новая литература всегда возникает с угадыванием новой речи, рождаемой только в кругах и кланах. И когда такие круги исчезают, возникают в литературе дурные стилизации, когда подражание стилю разговора умерших или ушедших в прошлое сочетается с глухотой к окружающей тебя речи (толстофадеевщина). Последним всплеском благотворной кружковщины были отношения в кругу Белого-Блока: но, уже завороженный и погубленный надеждой на всеобщий язык преображенного человечества, Андрей Белый заметил и ввел в свою литературу лишь ритмы и интонации своих личных разговоров с Блоком; вместо того чтобы разобраться и услышать новую мифологию речи, рождавшейся в их отношениях, он взгромоздился и пришпорил все мифологические конструкции, с грохотом катившиеся паровозом эпохи, сработанным инженерами человеческих душ. Но попытка разобраться в загадке интимного разговора была все-таки сделана, и в одной из лучших книг об Александре Блоке Андрей Белый так оправдывает неспособность передать «литературу» своих разговоров с Блоком: «У нас есть две пары ушей: одни слушают внешнее слово, текст слов, другие слушают внутреннее. Когда бодрствуют одни уши, то неизбежно погружаются в сон другие». Андрей Белый не учел еще третью пару ушей, которая никогда не дремлет.

Проза, растущая из речи закрытого круга, неизбежно бессюжетна, поскольку жизнь такого круга происходит в разговорах, а не в действиях. Сюжетом в такой прозе становится прослеживание судьбы однажды сказанного слова, существенного, ключевого в ту зиму, для этой весны, и судьбу этого слова надо проследить в нагромождении посторонних разговоров. И потом еще так всё зашифровать, «чтобы никто не догадался, что это песня о тебе» (советская песня). В ход идут цитаты из классиков, когда нельзя процитировать прямую речь знакомого; переписываются страницы иностранной литературы там, где герои ведут себя так же, как наши знакомые вчера, сегодня и завтра. Тут мы и возвращаемся к проблеме перевода. Если русская литература понятна в конечном счете только в России, то проза Улитина до конца понятна только улитинцам. Ее нельзя перевести на советский, общеупотребительный язык: она перестанет быть литературой своего круга, то есть литературой вообще. Но это трагедия не прозы Улитина, а советской жизни.

Напомню, что вместе с окончательной победой социализма в России советская власть перешла от чисток партаппарата к химчистке русского языка и вместе с физическим уничтожением фракций и кружков в России утвердилась советская речь как единственно возможная и мыслимая: из языка партийных лозунгов она превратилась в речь каждого в отдельности и вместе взятых и арестованных. Но вот, с 60-х годов, вместе с разоблачением культа одной только личности было реабилитировано право двух личностей обсуждать друг друга хотя бы в стенах личной квартиры. Вновь зазвучали разговоры о Шиллере, о славе и судьбе под водки пламень голубой. Вновь кружок Пушкина не общается с кружком Станкевича, и оба кружка не желают иметь ничего общего с кружком Асаркана; в каждом кружке понимают друг друга с полуслова, свои ужимки и прыжки, своя речь. И свои тайные собранья по четвергам и субботам. Но у заново народившихся кружков — одно существенное отличие от кружков прошлого века: московские круги шестидесятых напоминали тайную организацию, а речь, складывающаяся из разговоров в этих кружках, была похожа на шифровку. Это и возвращает нас к прозе П. Улитина и к эмиграции — внутренней и внешней. Чтобы понять и принять литературу, возникшую на речи в кругах 60-х годов, надо понять и принять наличие шифрованности в отношениях в те годы. Невыясненность тайны и загадки, объединяющей одной судьбой двух людей в разговоре, превратилась в секретность и хорошо охраняемую привилегию встречи людей, объединенных одной тюрьмой. В такой ситуации ничего нельзя сказать открыто: нельзя употреблять имен, нельзя впрямую рассказывать прошедшие события, и характеры новых героев неоднозначны: каждый ведет себя и говорит одно на публике и другое в четырех стенах интимного разговора.

«В нашем кругу таких слов не употребляют. В нашем кругу таких поступков себе не позволяют». Такое можно услышать в нашем кругу. Не важно, какие слова и какие поступки. Главное, что мы — кучка избранных, заклятых друзей, а вокруг нас вьюга советского хамства, единственная защита от которого — стены разговора, понятного только нам, только людям нашего круга. Так, за четырьмя стенами квартиры, где мы собираемся по четвергам, ревет советская феня, варварский язык завоевателей иностранцев; их можно называть, в зависимости от вкуса к философии и религии, варягами, греками, марксистами или евреями, народом или государством; но феня их чужда четверганистам, говорящим четвергазмами. В разговорах на четвергах могут просачиваться советизмы — но лишь те, что недоступны переводу на язык нашего круга. Мы читаем газету «Правда» между строк, как иностранный плохо усвоенный язык: по употреблению слова в контексте стараемся угадать его словарное значение.

Такое состояние ума называется «внутренней эмиграцией». Но этого ярлыка не может избежать ни один российский круг близких по духу или по телу людей, будь то кружок западников или славянофилов, партийных работников или демдвижников: все они одинаково далеки от народа, и под этим нужно понимать чуждость речи конкретного круга (традиционно закрытого) так называемой общепринятой речи, в наше время — советской. Она, эта общепринятая речь, всегда воспринимается как враждебная, как иностранная, лишенная той интимности, которой наделена речь близких людей одного круга, той интимной тайны, которая и есть горючее, зажигающее мотор закрытого разговора. Выходя за четыре стены той квартиры, где происходят четверги, очередной Четверган переходит на советскую официальную феню, стараясь протащить в нее свой жаргон, свои четвергазмы, переводя «наш» язык на «их» иностранный. «Они» — иностранцы, «мы» — свои исконные русские люди.

Но вот мы оказались настоящими эмигрантами, а не внутренними, мы вывернули себя наизнанку в эмигрантскую жизнь, показали свое эмигрантское нутро и оказались иностранцами, заброшенными на парашюте отъезда на чужую территорию, к туземцам, которые лопочут на своем непонятном нам языке. И, оглянувшись, мы снова обнаружили себя за железным занавесом, по другую сторону, когда Россия — она «за шеломенем еси». Точнее, что железный занавес, щит-шеломень, переместился и отделяет теперь не только порог нашей квартиры, когда он отождествлялся с железными воротами КГБ советской речи; теперь железный занавес переместился на государственные границы и наглухо задвинул засовы русской речи вообще. То есть если, сидя в своем закрытом кругу, мы привыкли относиться к советской речи как к иностранной, считая своей родной — речь своего круга, то теперь в подтексте оказался весь русский язык целиком, а сами мы, его носители, тоже каким-то образом нигде — ни здесь, ни там, в подтексте. Если раньше мы вылавливали в официальной советской печати намеки на судьбы и приговоры нашего закрытого круга, то теперь, раскрывая газету на другом языке, мы рыскаем по дебрям чужого языка и, когда встречаем любое упоминание российской куролесицы, наши глаза вспыхивают светом зияющих высот. Совершенно неважно, что упомянуто: советское завоевание космоса или арест знакомого нашего знакомого инакомыслящего, фотография Лубянки или улицы, где жил сам, разрядка, олимпийская зарядка, закидывание выездных виз на дальние расстояния или прекращение гонки вооружений. Все, что проглядывает сквозь щели железного занавеса, становится одинаково важным, без разбора. Для нас, соглядатаев оставленной жизни, характерна неразборчивость. Раньше были важны лишь разговоры своего круга, теперь они разрослись во весь Советский Союз, от края и до края, от моря и до моря. Советский солдат-оккупант под портретом первого секретаря Политбюро стал столь же родным, как и глаза друга.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Эмиграция как литературный прием"

Книги похожие на "Эмиграция как литературный прием" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Зиновий Зиник - Эмиграция как литературный прием"

Отзывы читателей о книге "Эмиграция как литературный прием", комментарии и мнения людей о произведении.