Зиновий Зиник - Эмиграция как литературный прием

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Эмиграция как литературный прием"

Описание и краткое содержание "Эмиграция как литературный прием" читать бесплатно онлайн.

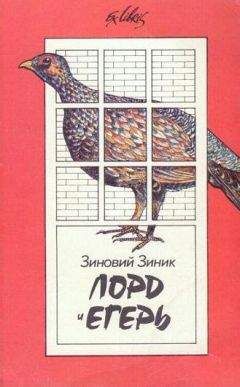

Уехав из Советского Союза в 1975 году, Зиновий Зиник смог снова побывать в России лишь пятнадцать лет спустя. За три десятка лет жизни в Англии Зиник опубликовал семь романов и три сборника рассказов, переведенных на разные языки мира, завоевав прочную писательскую репутацию как среди британских, так и среди российских читателей. В этом сборнике эссе (с конца 70-х годов до недавнего времени) читатель найдет не только подробный и увлекательный анализ литературной ситуации вне России — от эпохи железного занавеса до наших дней открытых границ, но и мемуарные отчеты о личных встречах Зиника со старыми московскими друзьями на новой территории и с такими классическими именами двадцатого столетия, как Энтони Бёрджесс и Фрэнсис Бэкон, о полемических столкновениях с семейством Набоковых и об идеологической конфронтации с Салманом Рушди. Эта книга — о диалектике отношений писателя вне родины с другой культурой.

Есть и еще один парадоксальный аспект в этом уайльдовском сюжете. Явное зло, как нам хорошо известно, более заметно глазу, чем скрытое добро. Заурядное зло поэтому воспринимается как стандарт, и все, что этому стандарту не соответствует, расценивается как уродство. Добро поэтому чаще всего носит на лице уродливую маску (например, старости). Красота всегда открывается в том, что считается повсеместно уродством. Если Уайльд утверждает, что портрет был уродлив, значит, этот портрет не обладал гармонией, присущей произведению искусства. Он не мог продержаться вечность, он сам распадался на части и был уничтожен прототипом. Было нечто патологическое (негармоничное), с точки зрения Уайльда, и в самом нестареющем Дориане, иначе он не превратился бы в одно мгновение в уродливого старика. Или же это и был ошеломляющий, согласно Уайльду, эффект воздействия искусства (портрет) на жизнь (Дориана Грея)?

Если считать Дориана Грея автором собственного портрета, то уайльдовская притча говорит о двух аспектах творчества. Во-первых, художник, погружающийся в порок ради открытия новой истины, гибнет, замаранный и подверженный разложению, как бы зараженный чужими пороками, которые он описывал (испытывал в поисках новой темы в творчестве). С другой стороны, истинное произведение искусства, пройдя ад разложения в ходе созидания, восстает в прежнем виде как новый образец красоты, даже если прототип этой красоты (Дориан Грей) глубоко порочен.

Меня всегда занимала следующая мысль: а что, если бы у Дориана Грея украли его портрет? Изменились бы его манеры, его мысли, его поступки, если бы он никогда не видел, как эти поступки визуально запечатлеваются на портрете? И что, если в распоряжении Дориана Грея был бы не один, а два или даже несколько портретов, причем разные портреты реагировали бы на его поступки по-разному?

За полвека до Оскара Уайльда еще один человек слова сочинил новеллу о портрете с ожившим лицом. И это тоже была притча о грехе и красоте. Автор этой притчи, Николай Васильевич Гоголь, всю жизнь скрывал свой гомосексуализм, и в первую очередь — от самого себя. Когда же он признался в этом своему православному исповеднику, тот, судя по всему, запугал Гоголя такими карами ада, что бедный мыслитель уморил себя голодом. Москва была для Гоголя тем же, чем Лондон для Оскара Уайльда: украинец Гоголь был в России тоже эмигрантом. Гоголь уморил себя, потому что считал свою жизнь порочной.

Порочной считал свою жизнь и Уайльд. Как иначе можно объяснить тот факт, что он, презиравший мораль заурядностей, сидел и дожидался тюремного приговора, вместо того чтобы уплыть во Францию, как на том настаивали друзья и как того ожидали все судебные инстанции, включая судью и прокурора: им достаточно было и того, что Уайльд был публично опозорен. Политическая ошибка Уайльда состояла в том, что он перестал публично скрывать свой гомосексуализм, и властям ничего не оставалось, как приговорить его к тюремному заключению. Однако без этого приговора не было бы, с точки зрения Уайльда, завершающего момента в его личной трагедии. Это было необходимо для окончательного завершения портрета его души. Вполне возможно, что эта история не породила новой этики, как того хотелось Уайльду. Но она породила новую литературу и новое, терпимое отношение к тому, что раньше считалось сатанинским пороком. Сейчас, когда в Уголке поэтов ему отведен витраж, душа этого добровольного мученика из Дублина может с достоинством взирать из стрельчатых окон Вестминстерского аббатства на столичный ландшафт английской литературы.

Не есть ли это окончательное публичное оправдание и признание полноправности самого презираемого из всех гражданских статусов — статуса эмигранта — в жизни, в литературе, в религии? И одновременно признание Лондоном уникального статуса Дублина — города-эмигранта, города-еврея, города-избранника? Этот Дублин, однако, уже успел через голову Лондона эмигрировать в Европу. Стоит ли в этот уходящий от нас Дублин возвращаться вновь?

Драгоманы нашего времени[17]

Мне случилось встретиться с Энтони Бёрджессом в Дублине десять лет назад, 16 июня 1991 года, в Блумов день, когда весь город пьянствует, передвигаясь от паба к пабу по маршруту героя джойсовского «Улисса» Леопольда Блума. Бёрджесс, экспатриант-профессионал, покинувший Англию в 60-е годы и к тому времени лет уже тридцать живший в Европе, навещал Дублин, как мусульманин Мекку, чтобы поклониться своему кумиру, патриарху литературной эмиграции, Джеймсу Джойсу. Я же воспользовался собственным эмигрантским стажем лондонца, прожившего к тому времени лет пятнадцать вне родной Москвы, чтобы отпраздновать Блумов день, поскольку эта дата — 16 июня, время действия романа «Улисс», совпадает с моим днем рождения.

Не думаю, что встреча эта была совершенно случайной. Прежде всего, Дублин — именно тот город, где встречаются и откуда уезжают все те, кто в несогласии с собственным прошлым, настоящим и будущим. Из Дублина бегут все те, кому опостылел доморощенный махровый католицизм, или доминирующая роль англичан в ирландской истории, или разговоры об ирландской революции, католицизме и англичанах. Но, как и в России, отъезд из Ирландии связан с чувством вины и предательства — своего прошлого, дружеского клана, национальной идеи, революции; и поэтому отъезд — это автоматически всегда еще и вопрос о возвращении на родину. Всякому российскому человеку (по крайней мере, моего поколения) подобная ситуация не чужда. Всех таких, вроде нас, тянет в нервные центры изгнанничества, вроде Дублина.

Я отбывал из России еще в ту замечательную эпоху, когда жизнь добровольного или невольного изгнанника за границей была отсечена от его прошлого железным занавесом и поэтому эмиграция воспринималась как некий сюжет готического романа. В этом готическом романе ужасов эмиграции были атрибуты литературного жанра: тут звучали зарубежные «голоса», реальное время общения, скажем эпистолярного, неправдоподобно искажалось почтовой цензурой. И по обе стороны готических железных занавесов, стен и колючей проволоки возникали гости из иного мира, как призраки, посланники из будущего, или, наоборот, тени из прошлого, допущенные партией и правительством в наш, эмигрантский, «потусторонний» мир. Среди них было особое племя иностранцев, служивших посредниками меж двух миров. Москва со времен хрущевской оттепели была наводнена ими. Они прибывали в Россию под разными предлогами, привозили джинсы, увозили письма и рукописи.

***

Имя Энтони Бёрджесса в сознании широкой публики связано с его скандальным романом «Заводной апельсин», где герои-панки, подонки и отребье общества из фантасмагорического будущего Англии, изъясняются на выдуманном англо-русском арго. Но у этой черной утопии есть своя предыстория в виде еще одного, не столь известного романа Бёрджесса тех же лет, «Мед для медведей» («Honey of the Bears»). Еще лет десять назад роман читался бы как отыгравший свою роль сатирический документ эпохи холодной (не слишком, впрочем, холодной — эпохи оттепели) войны. Речь идет о визите мелкого английского бизнесмена Пола Хасси (или Гасси, как предлагает его называть по-русски автор) и его супруги Белинды в Ленинград. С самого начала понятно, что у их поездки — несколько сомнительная подоплека. С собой в Ленинград на пароход они прихватили чемодан, набитый дешевыми синтетическими платьями ярких расцветок, купленными по дешевке на распродажах с лондонских уличных прилавков. Идея — загнать их на черном рынке в России, чтобы на вырученные деньги создать, якобы, фонд помощи бедствующей вдове их старого друга. Но из описания беспробудного пьянства на пароходе, в начале романа, нам понятно, что Белинду и Пола потянуло в Россию вовсе не с благотворительными целями. И даже не как туристов. Это люди, бегущие от самих себя, от собственной опостылевший жизни в Англии, ставшей для них тюрьмой. Российский хаос, анархия, коррупция и насилие для них — свобода. Точнее, другая свобода, не та, что превратила их в рабов собственных подавленных желаний. Россия — это своего рода психоаналитический сеанс, чистилище, душевная провокация. Именно Бёрджесс, и никто другой, назвал Россию подсознанием Запада: «Вы мне продемонстрировали, что Россия и есть в действительности оборотная, кошмарная сторона психики западного туриста», уведомляет герой романа своего следователя, выбившего ему передний зуб во время допроса. Английский герой спускается все ниже и ниже по лестнице своего подсознания в полуподпольной компании ленинградской богемы, где пьянствуют вместе стукачи и ударники всего того авангардного джаза, каким стала Россия в эпоху хрущевской оттепели. Тут, по словам рассказчика, смешались в одно и «одинокие волки в степи, и дикий перезвон колокола на воротах в град Киев, и Анна Каренина под колесами поезда, маниакальная поступь Патетической симфонии, смерть гомосексуалиста Чайковского, распрощавшегося со всеми надеждами, и все изгнанники, и все казненные, и все эти сапоги, кнуты, проеденная солью кожа, могилы в замерзшей земле…»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Эмиграция как литературный прием"

Книги похожие на "Эмиграция как литературный прием" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Зиновий Зиник - Эмиграция как литературный прием"

Отзывы читателей о книге "Эмиграция как литературный прием", комментарии и мнения людей о произведении.