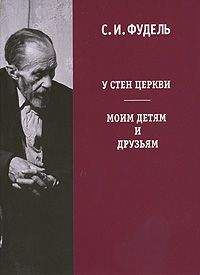

Сергей Фудель - Собрание сочинений в трех томах. Том III

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Собрание сочинений в трех томах. Том III"

Описание и краткое содержание "Собрание сочинений в трех томах. Том III" читать бесплатно онлайн.

В трехтомном собрании сочинений Сергея Иосифовича Фуделя ( 1900— 1977), религиозного писателя, испытавшего многолетние гонения в годы советской власти, наиболее полно представлены его завершенные произведения и материалы к биографии.

В третьем томе помещены работы, посвященные творчеству Ф.М. Достоевского, славянофилов (прежде всего A.C. Хомякова и И.В. Киреевского), о. Павла Флоренского: «Наследство Достоевского», «Славянофильство и Церковь», «Оптинское издание аскетической литературы и семейство Киреевских», «Начало познания Церкви», а также сопутствующие им приложения.

На II Ватиканском Соборе было специальное выступление на тему «Грех в святой Церкви Божией» австрийского епископа Стефана Ласло. Уже выбор названия настораживает. Греховность же, не лишающая человека благодати, то есть пребывания в святой Церкви, может быть в отдельных людях, но можно ли говорить о грехе в святом Теле Божием, то есть во всей совокупности Церкви? Хомяков говорил, что именно единству всех членов Церкви принадлежит бесспорная святость, то есть уже не имеющая в себе даже этих согрешений, не задерживающих устремления к Богу.

Епископ сказал: «Здесь, на земле, мы не можем иметь дело с экклезиологией славы, это относится к концу времен… Церковь хочет и должна быть и будет обществом святых, но в своем настоящем состоянии она постоянно уклоняется от пути Божьего… и становится обществом грешников… Церковь находится среди мира, но и мир — в Церкви… Самая святость Церкви заставляет ее быть Церковью кающихся всегда… Сами святые должны признать себя грешниками… Нельзя умалчивать о существовании греха в святой Божией Церкви, в том числе и в ее иерархии… Следует говорить не только о единстве Христа и Церкви, но и о той дистанции, которая отделяет кающуюся Церковь от Христа, Который «един Свят»».

Шагом вперед в этих словах является, конечно, признание возможности греха «и в иерархии». Совершенно православна фраза: «Самая святость Церкви заставляет ее быть Церковью кающихся всегда» — и о согрешениях святых. Остальное — все тот же Фома Аквинский и хождение по кругу только видимой, только грешной Церкви. Она «и хочет, и должна быть, и будет» святой, но пока — простите — не может. Но что же тогда выходит? Нас вводили в заблуждение апостолы и святые? «Здесь, на земле, мы не можем иметь дело с экклезиологией славы». Конечно, но мы должны «иметь дело» с экклезиологией благодати, и вот, когда мы через покаяние обретаем ее, мы воцерковляемся в святую Церковь Божию. Ибо благодать есть дыхание Божие и в этом дыхании все свято.

Если из таких высокоавторитетных источников, как Ганс Кюнг, Фома, Пий XII или выступавшие на Ватиканском Соборе, мы не можем взять ничего в подтверждение своего чувства святой Церкви, — чувства, передаваемого в православии с молоком матери, то чего же требовать от рядовых католических руководств? В одной католической книге мы прочли: «Духовно мертвые члены Тела Христова… перестают быть членами Церкви только тогда, когда, покидая землю, они окончательно… отворачиваются от Бога»[734]. По крайней мере, совсем точно и без философской гимнастики Аквината: мертвые души пребывают в Невесте Божией вплоть до своих похорон. Святая Церковь полна мертвых душ.

II Ватиканский Собор, несомненно, явился показателем углубления в католичестве понятия Церкви. В одной своей речи к Собору папа Павел VI сказал: «Церковь по существу есть тайна». И еще: «В наше время Дух Святой требует от Церкви, чтобы она раскрыла перед всем миром свою сущность», то есть свою тайну. От апостола мы знаем, что домостроительство Церкви и есть домостроительство этой тайны, «сокрывавшейся от вечности в Боге… дабы ныне соделалась известною через Церковь… многоразличная Премудрость Божия» (Еф. 3, 9–10; Кол. 1, 24; Рим. 14, 24 и др.). Эта тайна Божия, неизреченная и святая, непостижимо осуществляется в Его Церкви, живущей в истории даже и в наши дни. He–святости или не–света не может быть в этом доме благодати. Почему же в «Догматическом постановлении о Церкви» все еще слышится это древнее аквинатовское противопоставление Света Божия и тьмы человеческой — противопоставление, включаемое при этом в определение сущности Церкви. В главе I этого постановления сказано: «Тогда как Христос… не знал греха, Церковь, включающая в лоно свое грешников, одновременно и святая, и всегда нуждающаяся в очищении, непрестанно следует путем покаяния». Парадокс Кюнга ослаблен: не сказано «и святая и грешная», но только «включающая в себя грешников». Но каких «грешников», не сказано, ибо то, что они «нуждаются в очищении», очевидно для Церкви, но может быть совершенно не очевидно для них, то есть, может быть, они не желают никакого очищения. Но если они никогда не «следуют путем покаяния», то находятся ли эти мертвые души в Церкви Божией? И по постановлению, и по речам на Соборе скорее выходит, что находятся.

Верить только в видимую и рассудочно понятную Церковь означает необходимость утверждать, что всякое лицо, не отлученное церковной властью, находится в святом теле Церкви совершенно независимо от своего внутреннего нравственного состояния. Если человек живет в нераскаянном грехе, если он, погруженный в него, по существу, не верит ни в какую Церковь, хотя благополучно числится в ней, то православие в таком случае говорит: впредь до просвещения и раскаяния он отсечен от Церкви невидимым судом Божиим. Католичество сказать этого не может, так как это сразу подрывает иерархический культ: как же без ведома начальства будет совершаться в Церкви нечто решающее? И как возможно для него в его рационально понятные и видимые нормы церковности вносить нечто невидимое и непостижимое? В Евангелии есть слова, которые всегда относились к Церкви: «Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он (Отец) отсекает» (Ин. 15, 2). Отсечение невидимым судом Божиим и есть то «невидимое в Церкви», что является выходом из страшного круга католической «грешной Церкви» в Церковь святую и истинную, что снимает власть рационализма в Церкви, что устанавливает твердое основание для веры в ее нетленное бытие. Сам Господь заботится о ней, видя, что люди ослабели в ревности о ней, что люди все больше обмирщают ее и погружают в грех. И, как бы количественно ни уменьшалась святая Церковь, она пребудет с этой заботой Божией все тою же непорочной Невестой Его до конца времен. На этом и утверждается православие. И какая радость для всякой души христианской в этом утверждении, в этой уверенности, что Господь ведет Свою Церковь, греет и питает ее и сохраняет ее святыню от проникновения в нее зла! Но это не только уверенность, но и мольба, это не только нечто данное по благодати, но и подвиг, не только воскресение, но и Голгофа всех верных.

«Утверждение наТя надеющихся, утверди, 1осподи, Церковь, юже стяжал еси честною Твоею кровию».

Молясь, мы наконец выходим из своей рассудочной ограниченности, где–то позади остается душевная слепота, и мы, вдыхая воздух благодати, снова обретаем это православное чувство святой Церкви, это осознание чуда ее святого бытия в истории.

Еще совсем недавно преподобный Серафим говорил: «Церковь Божия из одних святых состоит». Истинно так! И хотя мы хорошо знаем, что «Един Свят, Един Господь», но мы понимаем, что непреложна первая часть священной евхаристической формулы: «Святая — святым». И мы верим и знаем, что и в наше время подходят к Чаше среди других и святые.

Оптинское издание аскетической литературы и семейство Киреевских

Цель этой статьи — показать не столько внешнее, сколько внутреннее, идейное единство двух категорий христиан, монахов и мирян в деле издания аскетической литературы. Я имею в виду семью молодых Киреевских и монахов Оптиной пустыни. Единство в таком вопросе удивительно и очень поучительно для нашей современности. Киреевский черпал в этом единстве материал для своих «новых начал философии».

Начало издания аскетической литературы Оптиной пустынью было подготовлено и обусловлено двумя фактами: во–первых, помещением И.В. Киреевским в его журнале «Москвитянин» в 1845 году статьи оптинского старца иеромонаха Макария о жизни молдавского старца Паисия Величковского, — статьи, написанной по просьбе Киреевского, и, во–вторых, последовавшим вскоре после этого в 1846 году разговором в доме Киреевских между хозяевами и старцем Макарием о неизвестных для большинства творениях святых отцов–подвижников, — разговором, в котором Киреевский и его жена Наталья Петровна прямо поставили перед отцом Макарием вопрос о необходимости «явить миру эти сокровища», обещая со своей стороны обращение за помощью к митрополиту Московскому Филарету[735].

На самом деле их участие в тут же после этого начавшейся издательской работе вышло далеко за пределы только посреднических хлопот.

В «Летописи скита» Оптиной пустыни есть такая запись в 1845 году: «Получены от г. Киреевского Ивана Васильевича книги 100 экземпляров Жития блаженного старца Паисия… и 100 портретов его к книжкам; столько же и о[тцу] игумену. Рукопись (отца Макария. — С. Ф.) прежде послана была к г. Киреевскому в Москву, он, как издатель журнала Москвитянина, поместил в сем журнале оную, а потом отпечатал особо на свой счет; на напечатание особо о[тец игумен] посылал деньги, но супруга г. Киреевского Наталья Петровна возвратила оные с обещанием… напечатать на свой счет. В последних числах июля г. Киреевский со всем семейством… посетил обитель и скит»[736].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Собрание сочинений в трех томах. Том III"

Книги похожие на "Собрание сочинений в трех томах. Том III" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Фудель - Собрание сочинений в трех томах. Том III"

Отзывы читателей о книге "Собрание сочинений в трех томах. Том III", комментарии и мнения людей о произведении.