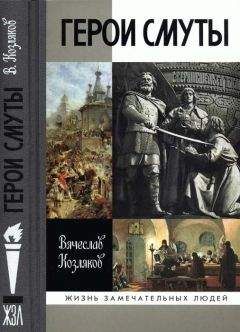

Вячеслав Козляков - Герои Смуты

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Герои Смуты"

Описание и краткое содержание "Герои Смуты" читать бесплатно онлайн.

Смута, однажды случившись, стала матрицей русской истории. Каждый раз, когда потом наступало «междуцарствие», будь то 1917 или 1991 год, разрешение вопроса о новой власти сопровождалось таким же стихийным вовлечением в историю огромного числа людей, разрушением привычной картины мира, политическим разделением и ожесточением общества. Именно по этой причине Смутное время привлекает к себе неослабевающее внимание историков, писателей, публицистов, да и просто людей, размышляющих о судьбах Отечества.

Выбрав для своего рассказа три года, на которые пришелся пик политических потрясений первой русской Смуты, — с 1610 по 1612/13 год, — автор книги обратился к биографиям главных действующих лиц этого исторического отрезка. Каждая из биографий настолько необычна, что одно лишь беспристрастное изложение всего, что случилось с героем, может поспорить по занимательности сюжета с самым захватывающим авантюрным романом. Здесь и воеводы Первого ополчения Прокофий Петрович Ляпунов, Иван Мартынович Заруцкий и князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, и организаторы следующего по времени нижегородского ополчения Кузьма Минин и князь Дмитрий Михайлович Пожарский, и подзабытые ныне исторические персонажи, без которых, однако, невозможно представить то время, — в частности, казанский дьяк Никанор Шульгин, ставший единоличным правителем и вершителем судеб громадного «Казанского царства».

Боярская дума опаздывала со своими страхами и подозрениями. Поход под Москву был уже подготовлен совместными действиями Прокофия Ляпунова и воевод разных городов. Определились города — центры сбора земских сил, выбраны пути, по которым должны были одновременно подойти к столице отряды ратных людей. Достичь такой согласованности было непросто, однако для прихода под Москву символично был выбран особый «Велик» день — день Пасхи. В Москве тоже знали о подходе рати Ляпунова и ждали ее. Отношения с польскими и литовскими войсками становились всё более напряженными; у бояр имелись все основания подозревать, что в столице находится немало людей, готовых по первому призыву примкнуть к действиям повстанцев. Тут-то и случилось «конечное разорение» Московского государства, как стали называть великий пожар в Москве 19 марта 1611 года. Вооруженные поляки, литовцы, «немцы» — те, у кого оставалось оружие, — повернули его против мирных жителей города, пытавшихся защитить себя и свое имущество. В боях 19 марта 1611 года был ранен оказавшийся у себя на дворе на Сретенке князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Приехал ли он случайно в столицу или заранее договорился об этом с Прокофием Ляпуновым, — этот вопрос для историков остается открытым. Однако самого князя Пожарского в Москве после пронской истории считали «изменником», его убрали с воеводства в Зарайске, поэтому представление о его совместных действиях с воеводами земского движения совсем небезосновательно[108].

События, сопровождавшиеся кровопролитными боями и опустошающим пожаром, невозможно было забыть. Они показали, что бессмысленно, как раньше, обсуждать вероятное воцарение в Москве королевича Владислава. Надежда на выход из тупика и освобождение могла быть связана только с земским ополчением.

Король Сигизмунд III, получив известия о московском пожаре 19 марта, возложил всю вину на Прокофия Ляпунова и других «изменников». Он повторял придуманное объяснение: что события в Москве начались-де как превентивные действия, что существовали угроза польско-литовскому гарнизону и заговор против самих бояр в Москве. Пусть так, но масштабы бедствия, постигшего Московское государство, оказались несоизмеримыми с возможными последствиями от появления под Москвой земских ратников. Под Смоленском вряд ли до конца понимали, что происходило в тот момент за пределами разоренной Москвы. Началом всех событий там посчитали слухи о том, что король Сигизмунд III не хотел дать на царство королевича Владислава, «а хочем будто Московъсково государства доступати к Польше и к Литве». Выступление Ляпунова напрямую связывали с действиями патриарха Гермогена: «…и после того по сылке и по умышлению Ермогена, патриярха Московъскаго с Прокофьем Ляпуновым почала на Москве во всяких людех быти великая смута, и на наших польских и литовских людей ненависть и неверство положили, и хотели наших людей выслати из Москвы неволею, и иные многие свои грубости учинили, послуша злого умышления».

Конфигурацию ополчения, пришедшего под Москву, в королевской грамоте интерпретировали своеобразно, выделив, кроме Ляпунова, прежде всего ярославского воеводу некняжеского происхождения (со знакомым формантом фамилии на ский /-цкий) и казачьих предводителей: «…а надеялись на Прокофья Ляпунова с товарыщи, да на Ивашка Волынсково, да на Ивашка Заруцково, да на Ондрюшка Просовецково и на иных воров, которые з городов пошли к Москве розными дорогами». Последнее обстоятельство — о разных путях, какими ополчение шло к Москве, — передано верно. Под Смоленском обвиняли людей, собравшихся в поход, что они «свое крестное цолованье преступили», то есть нарушили присягу королевичу Владиславу, «и с нашими польскими и литовскими людьми бои учинили». Говорили и об опасности, грозившей московской Думе и всем сторонникам короля и королевича в Москве: «…и над вами бояры и надо всеми теми, которые нам добра хотели, всех вас смерти довести хотели». Разорение Москвы объявлялось Божьей карой и наказанием за «измену и воровство»: «…и затем многая кровь изменничья пролилась, посад в каменном городе и в деревяном весь вызжен»[109].

Как воспринимали произошедшее те, кто ждал освобождения страны? Об этом дает представление «Новая повесть о преславном Российском царстве». Она полна призывов к тому, чтобы спасти столицу: «Что стали, что оплошали? Чего ожидаете и врагов своих на себя попущаете и злому корению и зелию даете в земле вкоренятися и паки, аки злому горкому пелыню распложатися?» У людей появилось ощущение, которое переживается в очень редкие периоды истории, когда нужно сделать свой выбор и действовать по принципу «сейчас или никогда». «Время, время пришло», — буквально кричит автор «Новой повести» своим современникам о наступившей беде. Он призывает их к «подвигу», просит не терпеть дальше, проявляя свое «нерадение» и «недерзновение», а умереть «за правду», выступив против своих врагов[110].

Действия Прокофия Ляпунова и других воевод земского ополчения «освятили» своими грамотами в Троицесергиевом монастыре. Трудно найти в публицистике Смутного времени слова сильнее, чем те, что звучат в грамотах архимандрита Дионисия и келаря Авраамия Палицына[111], рассылавшихся из Троицесергиева монастыря «в Казань и во все Понизовые городы, и в Великий Новгород и Поморье, на Вологду и в Пермь Великую». Троицкие грамоты должны были заставить эти города оказать помощь земскому движению. «Где святыя Божий церкви и Божие образы? — риторически вопрошали архимандрит Дионисий, келарь Авраамий и «соборные старцы». — Где иноки многолетными сединами цветущия и инокини добродетелми украшены, не все ли до конца разорено и оборугано злым поруганием? Где народ общий християнский, не все ли лютыми и горкими смертьми скончашася? Где множество безчисленное во градех и в селех работные чади християнства, не все ли без милости пострадаша и в плен розведены? Не по-щадиша бо престарившихся возрастом, не усрамишася седин старец многолетных и с(о)савших млеко младенец, незлобивая душа, вси испиша чашу ярости праведного гнева Божия». Вслед за этими проникновенными словами следовал призыв к объединению, «чтоб служивые люди безо всякого мешкания поспешили к Москве, в сход, ко всем бояром и воеводам и всему множество народу всего православного християнства». Троицкие власти умоляли не пропустить время и как можно быстрее помочь «ратными людми и казною», для того «чтоб ныне собранное множество народу хрестьянского войска здеся на Москве, скудости ради, не розошлося»[112].

В конце марта — начале апреля 1611 года такую войну начали под Москвой люди, собравшиеся в Первом земском ополчении. Уже «в Великий понедельник», 25 марта 1611 года, передовые отряды стали подходить под столицу и «встали за Москвой-рекой у Симонова монастыря». То, что они могли увидеть, вряд ли поддавалось описанию. Вид сожженной Москвы, недавних погребений, плач погорельцев — всё это никого не могло оставить равнодушным. Оставалось жалеть об одном, что ополчение не пришло раньше под Москву и не успело предупредить беду. Архиепископ Арсений Елассонский датировал приход «русского главнокомандующего Прокопия Ляпунова из Рязани с большим и многочисленным войском» 27 марта. По сообщению «Нового летописца», земское войско сначала собралось в Николо-Угрешском монастыре (бывшей ставке Лжедмитрия II): «Придоша ж все воеводы изо всех городов к Николе на Угрешу и совокупишася вси за едино, поидоша под Москву»[113]. Дети одного из воевод Первого ополчения Мирона Андреевича Вельяминова, много позже вспоминая о заслугах своего отца — шацкого воеводы в 1610—1611 годах, тоже писали в своей челобитной, как отец их пришел с Прокофием Ляпуновым под столицу: «…и сошлися з боярином и воеводою со князем Дмитреем Тимофеевичем Трубецким с товарищи у Николы на Угреше и пошли под Москву»[114].

В грамотах, рассылавшихся из ополчения, днем начала московской осады называлось 1 апреля 1611 года. С этого дня земские отряды заняли позиции около ворот Белого города. Началась осада. Сил ополченцев, оставшихся без поддержки московских стрельцов и посада, не могло хватить на то, чтобы организовать планомерное окружение города. Ополчение расположилось, по сообщению «Карамзинского хронографа», «станами близко Каменова города»; в челобитной Вельяминовых уточняется: «И пришед стали в Никитцком монастыре и, устроеся, сели по Белому городу с Покровские улицы до Трубы Неглинненские». Прокофий Ляпунов «с Резанцы своим полком» имел стан «у Яузских ворот». «Князь Дмитрей Тимофеевич Трубецкой да Ивашка Заруцкой, а с ним атаманы и казаки, которые были у Вора в Калуге», встали «подле города до Покровских ворот». Сретенские ворота «по обе стороны» заняли нижегородцы, арзамасцы, муромцы и владимирцы. «На Трубе» стояли «костромичи, ярославцы, угличане и кашинцы». «У Петровских ворот» расположился «воевода Исак Семенов сын Погожей, а с ним дети боярские и атаманы и казаки». В Тверских воротах оказался уже упоминавшийся воевода «Мирон Андреев сын Вельяминов, а с ним ратные люди и казаки»[115]. Сидевший в осаде в Москве польский ротмистр Николай Мархоцкий написал впоследствии в своих «Записках» о том, что Александр Госевский разместил в Никитских воротах две сотни немецкой пехоты. Тут же неподалеку находились Тверские ворота, «которыми москвитяне владели прочно». Дети Мирона Вельяминова, занимавшего Тверские ворота, подтверждают эту деталь: «…отец наш сидел у Тверских ворот и бился с польскими и литовскими людьми на приступех и на выласках, и на конных боех, и сидел против немец глаз на глаз…»[116]

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Герои Смуты"

Книги похожие на "Герои Смуты" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Вячеслав Козляков - Герои Смуты"

Отзывы читателей о книге "Герои Смуты", комментарии и мнения людей о произведении.