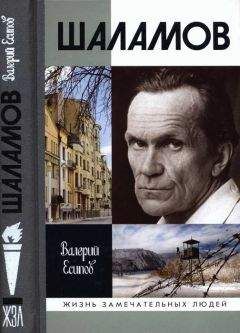

Валерий Есипов - Шаламов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Шаламов"

Описание и краткое содержание "Шаламов" читать бесплатно онлайн.

Главное в биографической книге — историческая точность. К этому и стремился автор, понимая, что трагизм жизненной и литературной судьбы выдающегося русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова может быть по-настоящему осознан лишь в контексте времени. Весь путь Шаламова был «сплетён», как он писал, «с историей нашей». Это и дореволюционная российская культура, и революция, и 1920-е годы, в которые писатель сложился как личность, и сталинская эпоха, повергшая его в преисподнюю Колымы, и все последующие годы, когда судьба тоже не была благосклонна к нему. Как же удалось Шаламову выдержать тяжелые испытания и выразить себя со столь мощной и величественной художественной силой, потрясшей миллионы людей во всем мире? Книга может дать лишь часть ответов на эти вопросы — обо всем остальном должен подумать читатель, опираясь на многие новые или малоизвестные факты биографии писателя.

Рассказ Шаламова «Июнь», посвященный этим событиям, возможно, принадлежит отчасти к тем невероятным лагерным легендам, о которых было принято говорить «не веришь — прими за сказку». Но ни факт поиска повода снова придраться к «троцкисту» Шаламову, ни хронологическая привязка к началу войны не вызывают сомнений. Равнодушие, с каким воспринимали заключенные-«доходяги» сообщения о начале войны, о бомбежке Севастополя, Киева, Одессы, тоже было вполне адекватно их полубессознательному состоянию: их гораздо больше занимал вопрос об очередном снижении хлебной пайки. В таком же состоянии тогда снова находился и Шаламов.

Война вызвала на Колыме большие перемены. На Аркагале они выразились поначалу в том, что резко сократили пайку до 300 граммов и ужесточили режим. Но вскоре было объявлено, что «все эти распоряжения об ущемлении на случай войны были сделаны по мобплану, составленному вредителями», и машина начала раскручиваться назад, причем до явлений, совершенно невероятных.

Вокруг зоны для 58-й статьи, выгороженной внутри общей зоны, стали снимать колючую проволоку. Сам Шаламов участвовал в этой операции, срывая гвозди и наматывая проволоку на палку, — на целый день хватило работы. Это был сигнал, символ каких-то новых импульсов от Москвы. На митингах и собраниях всем заключенным, в том числе политическим и «троцкистам», объявили, что они больше не считаются «врагами народа», и с пафосом провозгласили надежду, что «они в трудный час поддержат родину». Было обещано, что паек увеличат за счет американских продуктов — «подписан договор с Америкой, и первые корабли уже разгружаются в Магадане». Осенью по трассе действительно пошли первые американские «даймонды» и студебекеры, на шахтах и приисках появилось больше бульдозеров, экскаваторов, американских, не похожих на русские, лопат и топоров. А главное — появились заокеанская пшеничная мука с кукурузой и тушенка. Именно эту перемену все заключенные (в том числе и Шаламов) восприняли с наибольшей радостью. Но для каждого она длилась недолго.

Среди всех авторов, писавших о Колыме 1941 года, начала Великой Отечественной войны, свидетельства Шаламова (и документальные, и художественные) отличаются особым бесстрастием, отсутствием каких-то зримо выраженных чувств. Между тем тот же М. Выгон сообщал о патриотическом подъеме, захватившем в первые месяцы войны даже отпетых уголовников, которые стали выходить на работу, а в дальнейшем, по его воспоминаниям, в лагерях «не было никаких акций неповиновения — дух общей ненависти к фашистам перекрывал все». Вряд ли Шаламов тоже не был затронут этим духом, но он бы счел штампованные, взятые из газет слова «…перекрывал все» — большим преувеличением. Во-первых, он слишком хорошо теперь знал, как меняется иерархия ценностей и эмоций в человеке в зависимости от того, насколько он подавил сегодня острое чувство голода, достал ли хотя бы чей-то объедок или сжевал возле кухни оброненный капустный лист. Во-вторых, его патриотизм был заглушён, притуплён, загнан вглубь бесправным, униженным и вечно подозрительным статусом «троцкиста». По этим причинам подача, скажем, заявления о направлении на фронт для него являлась заведомо фантастичной.

«Многие подали заявления на фронт, но в этом было отказано», — писал он, и это в точности соответствует колымской действительности военных лет. Большинство работников Дальстроя, включая и конвоиров-вохровцев, в эти годы остались на «брони», поскольку район был приграничным и должен был во что бы то ни стало давать не только золото, необходимое для расчетов по американскому ленд-лизу, но и олово и другие металлы, на которые резко увеличился спрос на военных предприятиях. Лишь очень небольшое количество осужденных по бытовым и уголовным статьям смогло пробиться с Колымы на фронт, в штрафные батальоны. Но осужденных по 58-й статье среди них не было. Их освобождение — до окончания войны — прекратил своим приказом от 23 июня 1941 года новый начальник Дальстроя И.Ф. Никишов, исполняя указания Москвы. Не раз подававший заявление о досрочном освобождении с целью попасть на фронт, в штрафбат, знакомый Шаламова А.С. Яроцкий так писал о главной причине отказов: «…Товарищ Сталин знал историю и помнил, как в 1915 году по царскому манифесту многие политические заключенные попали на фронт и что они там делали»[38].

Война сделала необходимостью сохранение рабочей силы, тем более что накануне, в 1940 году, был поставлен рекорд добычи золота — 80 тонн. На эту цифру Дальстрою удалось выйти благодаря самому массовому за все годы завозу заключенных в навигацию 1939 года — 75 тысяч человек, переброшенных из других лагерей, что довело общее их количество в 1940 году до 176 тысяч, и это был предвоенный максимум. С первых лет войны он постоянно снижался из-за высокой смертности заключенных от голода и болезней, пока не началось, с 1944 года, поступление новых контингентов с территорий, находившихся в гитлеровской оккупации[39].

Как уже говорилось, с войной было связано и ужесточение режима для политических. Первая волна «либерализации» быстро прошла, и, сняв колючую проволоку для 58-й статьи внутри общих зон, начальство решило ее укрепить в «спецзонах». Это были штрафные зоны, куда направлялись прежде всего те, кто не выполнял «норм выработки» (которые невозможно было выполнить голодному) и у кого приближалось окончание официально назначенного срока. В такую зону на золотоносный прииск «Джелгала» после угольной Аркагалы попал в конце декабря 1942 года и Шаламов.

Ее главным признаком был особый режим, который Шаламов позже сравнивал с «Освенцимом без печей», по выражению его друга, писателя Г. Демидова. Оснований для такого сравнения имелось много. Прежде всего сами топографические условия штрафной зоны, которые, как мрачно замечал Шаламов, «выбирались с умом». Зона была расположена на высокой горе, а прииск находился глубоко внизу: «Это значит, что после многочасовой изнурительной работы люди будут ползти по обледенелым, вырубленным в снегу ступеням, хватаясь за обрывки обмороженного тальника, таща на себе дрова — ежедневную порцию для отопления барака. Это, конечно, понимал начальничек, выбиравший место для штрафной зоны. Понимал он и другое: что сверху по лагерной горе можно будет скатывать, скидывать тех, кто упирается, кто не хочет или не может идти на работу, так и делали на утренних "разводах" "Джелгалы". Тех, кто не шел, рослые надзиратели хватали за руки, за ноги, раскачивали и бросали вниз. Внизу стояла лошадь, запряженная в волокушу. К волокуше за ноги привязывали отказчиков и везли на место работы…»

В бараке было не лучше: здесь дрались из-за куска хлеба и выплескивали друг на друга все, что накопилось, не выбирая слов, хотя социальный состав штрафной зоны, казалось, предполагал другое. В ней преобладала интеллигенция, в том числе бывшие партработники, государственные служащие разных рангов, журналисты, военные, а руководили бригадами, как правило, представители «рабочего класса» (тоже заключенные). Была ли в такой концентрации интеллигенции и в распределении ролей чья-то инквизиторская воля, неизвестно, но именно она помогла Шаламову окончательно избавиться от иллюзий относительно психологии поведения многих представителей той социальной группы, к которой он сам принадлежал. Старый спор в Бутырской тюрьме 1937 года с А. Коганом о присущем интеллигенции — больше всего ей — героизме (спор, в котором Шаламов, как мы помним, сразу занял скептическую позицию) получил на Джелгале самые яркие аргументы в его пользу и привел к соответствующим выводам. Оказалось, что экстремальные условия лагеря обнажают, увы, отнюдь не лучшие свойства элиты общества, а скорее — худшие. И, как ни парадоксально (а может быть, и закономерно, потому что все эти вещи в завуалированной форме существовали и на «воле»), — страсть к пресмыкательству перед начальством и к доносам друг на друга. Не случайно потом Шаламов сделал заключение: «Первыми разлагались партийные работники, военные». Именно штрафная зона дала ему повод для этого обобщения, именно здесь он познал, что такое предательство со стороны «братьев по разуму», принявших к действию поговорку блатарей: «Умри ты — сегодня, а я — завтра». Ведь здесь и разыгралась история осуждения его на второй по Колыме, а в общей сложности — на третий и самый большой срок.

Всё описание этой истории в рассказе Шаламова «Мой процесс» феноменально в том смысле, что абсолютно — на 100 и даже 200 процентов! — соответствовало реальности, которая подтверждается каждой строчкой сохранившегося судебно-следственного дела Шаламова 1943 года. Сопоставление рассказа и протоколов лишний раз свидетельствует о гениальной — иначе не скажешь — памяти Шаламова. В 1960 году, когда был написан рассказ, он не только с буквальной точностью воспроизвел все фамилии участников следствия и суда (оперуполномоченного НКВД Федорова, свидетелей Нестеренко, Кривицкого, Заславского и Шайлевича), но и все их показания и обвинения — разумеется, в сжатом, но с полным сохранением смысла пересказе.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

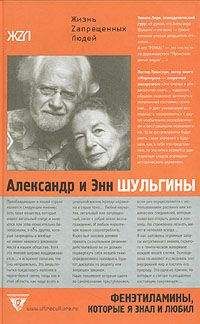

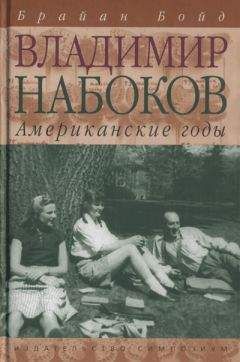

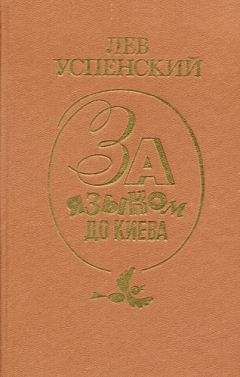

Похожие книги на "Шаламов"

Книги похожие на "Шаламов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Валерий Есипов - Шаламов"

Отзывы читателей о книге "Шаламов", комментарии и мнения людей о произведении.