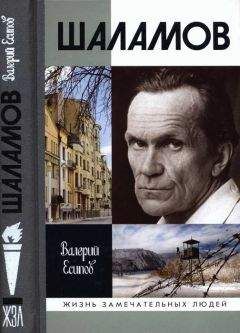

Валерий Есипов - Шаламов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Шаламов"

Описание и краткое содержание "Шаламов" читать бесплатно онлайн.

Главное в биографической книге — историческая точность. К этому и стремился автор, понимая, что трагизм жизненной и литературной судьбы выдающегося русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова может быть по-настоящему осознан лишь в контексте времени. Весь путь Шаламова был «сплетён», как он писал, «с историей нашей». Это и дореволюционная российская культура, и революция, и 1920-е годы, в которые писатель сложился как личность, и сталинская эпоха, повергшая его в преисподнюю Колымы, и все последующие годы, когда судьба тоже не была благосклонна к нему. Как же удалось Шаламову выдержать тяжелые испытания и выразить себя со столь мощной и величественной художественной силой, потрясшей миллионы людей во всем мире? Книга может дать лишь часть ответов на эти вопросы — обо всем остальном должен подумать читатель, опираясь на многие новые или малоизвестные факты биографии писателя.

Болезни начали одолевать и Шаламова. В сентябре 1957 года, едва начав расправлять плечи — и физически, и литературно (в пятом номере журнала «Знамя» за этот год была опубликована первая подборка его стихов, включая «Стланик»; в ноябре 1956 года, сразу после реабилитации, он устроился на работу внештатным корреспондентом журнала «Москва»), он неожиданно попадает в Институт неврологии, а затем — в Боткинскую больницу Основной диагноз, не считая проблем с почками, — болезнь Меньера. Оказалось, что это рецидив старой, еще детской болезни, которая тогда давала себя знать лишь временным расстройством вестибулярного аппарата. В набросках к «Четвертой Вологде» Шаламов писал: «За мой "Меньер" — рвоту в тотемской поездке — я был строго <отцом> наказан — что-то съел и не хочет сознаться, затрудняет лечение. Не видя все того же меньеровского комплекса моего вестибулярного аппарата, обвинял меня в трусости из-за боязни забегать на колокольню, лазать по деревьям, ходить по гимнастическому бревну…» Несомненно, что и в колымский период эта болезнь давала о себе знать — в той же невыносимости тяжелого физического труда, но диагнозы тогда ставили не врачи, а начальники: «Филон, саботажник…»

Обострение этой болезни в 1957 году (описанное в рассказе «Припадок») было связано, несомненно, с последствиями пребывания на Колыме. Здоровых людей, с нерасшатанной нервной системой и не с «букетами» других болезней, оттуда практически не возвращалось. На здоровье Шаламова сказались, несомненно, частые побои, которым он подвергался (одной из причин синдрома Меньера признаются травмы головы и уха). Кроме того, не могло не дать знать о себе и огромное перенапряжение от литературной работы после лагеря. Мы уже знаем, сколько он успел написать по возвращении — сотни стихотворений, первые рассказы. О том, как давались эти вещи, он писал позднее И.П. Сиротинской: «Каждый рассказ, каждая фраза его предварительно прокричана в пустой комнате — я всегда говорю сам с собой, когда пишу. Кричу, угрожаю, плачу. И слез мне не остановить…»

Но самой изматывающей была служба в журнале «Москва», куда он обязан был регулярно поставлять материалы по заданию редакции, а это было единственным средством заработка. По реабилитации он получил мизерную компенсацию, назначенную для всех репрессированных постановлением Совета министров СССР от 8 сентября 1955 года, —двухмесячный оклад по должности, занимаемой на момент ареста (в журнале «За промышленные кадры»). А работа внештатного сотрудника в «Москве», где Шаламов вынужден был писать то о подготовке к фестивалю молодежи и студентов, то о каком-то депутате райсовета, то о культурных новостях столицы (все это публиковалось в разделе «Смесь»), оплачивалась крайне скудно. При прохождении ВТЭК ему выдали справку о гонораре, полученном в журнале «Москва» за период с ноября 1956 года по май 1958-го, то есть за полтора года — 2562 рубля. (Чтобы было более понятно: после реформы 1961 года это стало означать 256 рублей.)

Следует подчеркнуть, что никакими протекциями — скажем, со стороны Б. Пастернака — Шаламов не пользовался. Он вспоминал лишь о том, что его стихотворение «Камея» очень понравилось Пастернаку, и тот рекомендовал его в первый выпуск альманаха «День поэзии» (1956). Но для публикации редколлегия требовала личной встречи с автором, а Шаламов, живший тогда в Туркмене, в будний день приехать в Москву не мог. Публикация стихов в «Знамени» стала возможной благодаря случайной встрече Шаламова с сотрудницей этого журнала, критиком Людмилой Скорино, которую он знал с 1930-х годов. А устроиться на работу в журнал «Москва» помог его старый и верный товарищ еще по 1920-м годам Яков Гродзенский, у которого в редакции работал ответственным секретарем друг его детства писатель П. Подляшук. Несмотря на нищенский гонорар внештатника, Шаламов был доволен, ведь за время работы в «Москве» он опубликовал здесь пять своих стихотворений («Ода ковриге хлеба», «Шесть часов утра», «Ветер в бухте», «Сосны срубленные», «Память» — Москва. 1958. № 3), ну и больничный лист за пребывание в Боткинской больнице ему оплатил по ходатайству журнала Литфонд.

В больнице он находился почти полгода — до апреля 1958 года. По настоянию врачей здесь Шаламов бросил курить; алкоголя он и прежде никогда не употреблял. В палате он пробовал писать, вести дневник, но получалось плохо, больше читал. В редакции «Москвы» к нему проявляли сочувствие, навещали, присылали записки. В его архиве сохранились открытки от Наума Мара, который называл его ласково Варлашенькой, призывал «терпеливо лечиться» и сообщал: «…в № 5 я поставил Вашу "Красную новь"» (исторический очерк о первом выпуске журнала «Красная новь» в 1921 году с участием В.И. Ленина; редактора этого журнала А.К. Воронского, расстрелянного Сталиным, Шаламов, как мы знаем, глубоко уважал). В Боткинской больнице Шаламов пытался рассказывать своим соседям по палате о Колыме, о лагере. Он вспоминал: «…И полпалаты гудело: "Не может быть, что он врет, что он такое говорит!" И врачиха сказала: "В таких случаях ведь сильно преувеличивают, не правда ли?" и похлопала меня по плечу. И меня выписали. И только вмешательство редакции заставило начальника больницы перевести меня в другое отделение, где я и получил инвалидность».

Инвалидность Шаламову была назначена по болезни Меньера, вызвавшей глухоту, — он почти перестал слышать. Но с учетом того, что припадок 1957 года резко ухудшил его общее самочувствие и столь же резко изменил внешне («…постарел сразу лет на десять», как замечали его знакомые), можно предполагать, что это был первый приступ куда более тяжелой болезни, диагностированной лишь в 1979 году. Поняв, что припадок — очень серьезный предупредительный «звонок», который может нарушить все его планы, Шаламов мобилизует силы и волю на борьбу с болезнью. Прежде всего он вырабатывает себе — учитывая рекомендации врачей и собственные потребности — чрезвычайно строгую диету и начинает готовить еду сам, отделившись от общей кухни О.С. Неклюдовой. Познакомившаяся с ним И.П. Сиротинская отметила: «Его любимая и почти постоянная еда: утром — кофе, в обед и ужин — вареная докторская колбаса с вареной же картошкой и капустой. Яблоки». Но это было в середине 1960-х годов, а раньше еда писателя была скуднее — просто не хватало денег.

Ему определили третью группу инвалидности и начали выплачивать с 14 мая 1958 года 260 рублей в месяц, с 1961 года — 26 рублей. В декабре 1963 года он был переведен на вторую группу инвалидности и стал получать пенсию 42 рубля 30 копеек. Прибавка могла бы считаться относительно весомой, если бы инвалиды второй группы имели право на работу, на дополнительный заработок — при обнаружении его собес пенсию автоматически уменьшал. Это было унизительно и оскорбительно — не только для Шаламова, но и для всех, кто прошел лагеря и фактически именно там превратился в инвалида.

Пожалуй, лучше всего его разочарование эпохой «позднего реабилитанса» передает стихотворение 1961 года, никогда не входившее в сборники:

Я думал, что будут о нас писать

Кантаты, плакаты, тома,

Что шапки будут в воздух бросать

И улицы сойдут с ума.

Когда мы вернемся в город — мы,

Сломавшие цепи зимы и сумы,

Что выстояли среди тьмы.

Но город другое думал о нас,

Скороговоркой он встретил нас.

В его поздних воспоминаниях о Якове Гродзенском (отсидевшем больше десяти лет в воркутинских лагерях) есть поразительные строки на тот же счет — горькие, негодующие, ярко выдающие в нем гражданина с твердым представлением о своих правах и потому особенно остро чувствующего унижение: «Государство оставило всех нас просто в безвыходном положении… Одним из самых больших оскорблений был не тюремный срок, не многолетний лагерь, самым худшим оскорблением была необходимость добиваться формальной реабилитации индивидуальным порядком. Если государство признает, что в отношении меня была допущена несправедливость — что и удостоверила справка о реабилитации, данная после полуторагодичной проверки, — то дороги все должны быть открыты, и государство должно выполнять любые мои желания, любые мои просьбы — по самому простому заявлению.

Оказалось, все вовсе не так. При каждой попытке принять участие в общественной жизни (Шаламов имеет в виду возможность печататься. — В. Е.) воздвигались новые преграды — теми же самыми людьми, которые всю жизнь меня мучили и держали в лагерях.

Это было и в больнице Боткинской. Если я инвалид, то пусть государство платит за мою инвалидность. Но для этого признания потребовались колоссальные усилия — форс-мажор психологической атаки. Но и с этого случая я получал копейки, на которые жить было нельзя.

Вот тут-то мы и обсудили с Гродзенским эту проблему в ее чистом виде.

Гродзенский сказал:

— Я буду ходить. Я соберу все справки. Оформим не инвалидность, а десятилетний стаж горняцкий — есть такой приказ. Я сам по нему получаю пенсию. И мне тоже хлопотали другие. Я не ходил сам для себя, а для другого я могу пойти. Тебе надо только согласиться». Я.Д. Гродзенский действительно помог «выбить» Шаламову так называемую горняцкую пенсию (по 1-му списку тяжелых и вредных работ) в 72 рубля 60 копеек, которую Шаламов начал получать с 1965 года. Но это потребовало огромных усилий и от самого Шаламова — все многочисленные запросы в Магадан и в другие инстанции писал он сам. Уже первый ответ из Магадана в июле 1964 года: «Сведения о характере работы, выполнявшейся в местах заключения, не сохранились» — поверг его в шок. Именно на основании этого ответа (он хранится в архиве писателя) Шаламов сделал важнейший и печальнейший для себя вывод, что «документы нашего прошлого уничтожены». Это представление, заметим сразу, послужило Шаламову мощнейшим стимулом для продолжения работы над «Колымскими рассказами», а также над «Воспоминаниями о Колыме». На самом деле документы были уничтожены лишь частично, но власти предпочитали об этом умалчивать[53].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Шаламов"

Книги похожие на "Шаламов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Валерий Есипов - Шаламов"

Отзывы читателей о книге "Шаламов", комментарии и мнения людей о произведении.