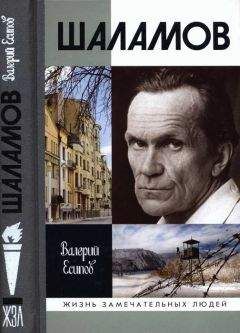

Валерий Есипов - Шаламов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Шаламов"

Описание и краткое содержание "Шаламов" читать бесплатно онлайн.

Главное в биографической книге — историческая точность. К этому и стремился автор, понимая, что трагизм жизненной и литературной судьбы выдающегося русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова может быть по-настоящему осознан лишь в контексте времени. Весь путь Шаламова был «сплетён», как он писал, «с историей нашей». Это и дореволюционная российская культура, и революция, и 1920-е годы, в которые писатель сложился как личность, и сталинская эпоха, повергшая его в преисподнюю Колымы, и все последующие годы, когда судьба тоже не была благосклонна к нему. Как же удалось Шаламову выдержать тяжелые испытания и выразить себя со столь мощной и величественной художественной силой, потрясшей миллионы людей во всем мире? Книга может дать лишь часть ответов на эти вопросы — обо всем остальном должен подумать читатель, опираясь на многие новые или малоизвестные факты биографии писателя.

Другой опорой служила интенсивная переписка с людьми, близкими ему по духу и по интересам.

Образ Шаламова-анахорета и нелюдима, каким он предстает в воспоминаниях некоторых современников, точен лишь отчасти. Основное препятствие на пути к более широкому общению (кроме осторожности к разного рода шантажистам) — его глухота. В записных книжках Шаламова есть много сетований и печальных размышлений по этому поводу: «…Еще когда кончилось немое кино, я понял, что будущее — не для глухих. Именно наука и техника подчеркивают ежедневно, что глухим нет места в жизни. Эпистолярный способ общения, фельдъегеря и почтовые кареты — вот время, когда глухота не мешала бы мне общаться с миром». Тем не менее эпистолярий в его самых разнообразных вариантах — от пространных писем до открыток и записок — представляет одну из важнейших граней его жизни. В переписке Шаламова, опубликованной ныне в шестом томе его сочинений, около семидесяти адресатов! И в последние годы эта его потребность в связи с миром, в обмене мыслями, нисколько не уменьшалась.

Среди постоянных корреспондентов Шаламова прежде всего самые дорогие ему люди — И.П. Сиротинская и старые друзья-колымчане Г.А. Воронская и И. С.Исаев. Но кроме того — какой широкий спектр личностей из литературного и научного кругов! От В. Кожинова и О. Михайлова — до Д. Самойлова и Ю. Лотмана. По тогдашним представлениям, эти люди в их общественной и культурной самопрезентации стояли на абсолютно разных позициях: кто тяготел к новым «славянофилам», кто — к «западникам». Но для Шаламова это ровно ничего не значило — он никогда не принадлежал ни к каким писательским «группам»и «направлениям», а само внесение в литературную борьбу СССР фермента антисемитизма считал отвратительным (по его мнению, в разжигании антисемитизма был виновен Сталин, а за конкретные проявления вражды к евреям следовало бы уголовно наказывать). Со всеми своими корреспондентами он обсуждал только чисто профессиональные проблемы — книги тех же В. Кожинова и Д. Самойлова, посвященные поэзии, «тайнам стиха». Особенно примечателен его интерес к теоретическим работам Ю. Лотмана. Книгу тартуского ученого «Структура художественного текста» (1969) он хорошо знал, и в письме к нему предлагал воспользоваться своими «записями о поэтической интонации — вопросу, вовсе не разработанному в нашем литературоведении». (Очевидно, благодаря содействию Лотмана через некоторое время статья Шаламова «Звуковой повтор — поиск смысла» была опубликована в сборнике: Семиотика и информатика. Вып. 7. М., 1976.) Чрезвычайно знаменательно, что последним корреспондентом Шаламова стал великий русский интеллигент, академик Д.С. Лихачев, сам сидевший на Соловках, знавший «Колымские рассказы» и приславший писателю в 1979 году, в дом инвалидов, ободряющее письмо…

Стоят ли внимания на этом фоне факты, которые можно считать отчасти бытовыми? Мне кажется, стоят, потому что они показывают повседневную жизнь Шаламова начала—середины 1970-х годов, пульс его интеллектуальных интересов. Например, в архиве писателя сохранился билет в Колонный зал Дома союзов (где в 1930-е годы располагались редакции журналов, в которых он работал) со штампами «18 сентября 1974 г., партер, ряд 3, место 12, цена 2 руб.». Судя по этому билету, Шаламов пришел в знакомый ему зал на шахматный матч А. Карпов — В. Корчной. Он не оставлял увлечения своей молодости, профессионально разбирал все партии и в данном случае, с учетом разных факторов (Карпов — в костюме с галстуком и аккуратной прической, Корчной — небрежно одетый и лохматый, что он отмечал в дневнике; Корчной во второй партии совершил грубую ошибку), болел за Карпова и был убежден, что тот в конце концов победит, что и случилось. Другая запись болельщического плана в дневнике относится к 1976 году, к зимним Олимпийским играм в Инсбруке, которые Шаламов наблюдал по телевизору (придвинувшись, чтобы лучше слышать, к самому экрану): «Замечательная Белая олимпиада! Не было нападений террористов — мюнхенские убийства, ни случайных людей… Что для меня лично было всего дороже? Женская золотая эстафета с результатом — СССР — Финляндия — ГДР, где золото было создано из ничего, даже не из нуля, а из минус четыре, секунд, проиграла Балд<ычева> на общем старте, ее столкнули, она упала. Второй этап Зоя Амосова, Г. Кулакова, Сметанина…»

Можно догадываться, какое это ему давало тепло, ведь он болел за «наших»!

Жить в двух параллельных состояниях с возрастом становилось не только психологически, но и физически невозможно. Лагерное прошлое неизбежно уходило. Давняя мысль Шаламова о том, что «если бы человек был не в силах забывать — кто бы мог жить», воплотилась в конце концов и в нем самом. Окончательный литературный расчет с прошлым произошел у писателя в сборнике «Перчатка, или КР-2», завершенном в 1973 году, и в стихотворении «Славянская клятва», написанном тогда же. Следует подчеркнуть, что сборник «Перчатка, или КР-2» — наиболее жесткий, пожалуй, из всех сборников — создавался почти целиком после письма в Л Г, что доказывает условность фразы Шаламова о том, что «проблематика "Колымских рассказов" снята жизнью» — для него самого эта проблематика была отнюдь не снята. «Перчатка», заглавный рассказ последнего сборника, венчается программными для всего его послелагерного творчества словами:

«Принцип моего века, моего личного существования, всей жизни моей, вывод из моего личного опыта, правило, усвоенное этим опытом, может быть выражено в немногих словах. Сначала нужно возвратить пощечины и только во вторую очередь — подаяния. Помнить зло раньше добра. Помнить все хорошее — сто лет, а все плохое — двести. Этим я и отличаюсь от вех русских гуманистов девятнадцатого и двадцатого века».

Стихотворение «Славянская клятва», адресованное всем палачам сталинской эпохи, звучит еще жестче:

Клянусь до самой смерти

мстить этим подлым сукам,

Чью гнусную науку я до конца постиг.

Я вражескою кровью свои омою руки,

Когда наступит этот благословенный миг.

Публично, по-славянски, из черепа напьюсь я.

Из вражеского черепа, как делал Святослав.

Устроить эту тризну в былом славянском вкусе

Дороже всех загробных, любых посмертных слав.

Все это создавалось в тихой комнате на Васильевской, в возрасте шестидесяти пяти лет, но, как и прежде, наверняка было «прокричано» и «проплакано»…

Мотив отмщения, почти библейского, столь страстно звучащий в этих произведениях, можно считать пиком всех эмоций Шаламова, связанных с тем, что он пережил. Но, воздав прошлому, надо было до конца разобраться в его причинах, корнях, в связях с общечеловеческой историей. То, что мысль Шаламова в этом направлении шла по своим, непривычным для многих траекториям, — вполне естественно, с учетом его уникального опыта. Как истинный поэт, он всегда мыслил масштабно, шел на самые смелые обобщения, которые часто шокировали его знакомых своей парадоксальностью.

По большому счету, внутреннюю суть Шаламова — взгляды на прошлое, настоящее и будущее, а главное, их цельность — мало кто понимал. Еще в 1960-е годы появилась версия о непримиримой противоречивости, даже «расколотости» сознания Шаламова — о том, что «светлый мир 1920-х годов и беспросветный ужас колымской каторги в его творчестве не были ничем связаны»[90]. Такие выводы могли возникнуть только из-за определенной предубежденности, а также из-за отсутствия всей полноты знания о творчестве писателя, особенно его позднего периода. Разумеется, Шаламов не мог писать каких-либо фундаментальных исторических и философских трактатов — любое теоретизирование ему в принципе было чуждо. Но это не значит, что он отказывался от какого-либо рационального объяснения открывшихся ему бездн человеческого бытия и истории в ее социальной конкретике. Все его размышления на этот счет ярко воплощены в кратких, необычайно емких максимах-афоризмах, рассыпанных в его произведениях, особенно в поздней прозе, в дневниках и письмах. Их совокупность скреплена внутренней логикой и представляет вполне четкий взгляд писателя, его кредо (слово «концепция» здесь явно не к месту).

Если возвращаться к 1920-м годам, то их историческое значение Шаламов видел в том, что они «были временем, когда вьявь в живых примерах были показаны ВСЕ (выделено Шаламовым. — В. Е.) многочисленные варианты и тенденции, которые скрывала революция»[91]. Сталин, по убеждению писателя, олицетворял худшую из этих тенденций. О том, что, по Шаламову, «Сталин и Советская власть — не одно и то же», мы уже говорили — да этому, собственно, и посвящены его «Колымские рассказы», которые сам он называл «пощечинами сталинизму». «Забыть эти преступления», по его словам, — «самое низкое на свете». Но до полного отрицания исторической роли Сталина Шаламов никогда не доходил. В связи с очевидной ролью его как Верховного главнокомандующего в консолидации народа в период Великой Отечественной войны писатель не раз приводил старую поговорку: «При войне тиран сближается с народом», — и это вполне объективная оценка. Однако к числу ключевых, никогда не сменяемых шаламовских нравственных максим (адресованных не только настоящему, но и будущему) относится, несомненно, его дневниковая запись: «Восхваление Сталина — это эстетизация зла»…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Шаламов"

Книги похожие на "Шаламов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Валерий Есипов - Шаламов"

Отзывы читателей о книге "Шаламов", комментарии и мнения людей о произведении.