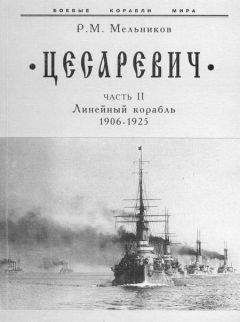

Рафаил Мельников - “Цесаревич” Часть II. Линейный корабль. 1906-1925 гг.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "“Цесаревич” Часть II. Линейный корабль. 1906-1925 гг."

Описание и краткое содержание "“Цесаревич” Часть II. Линейный корабль. 1906-1925 гг." читать бесплатно онлайн.

Четырнадцать долгих месяцев продолжалось заточение “Цесаревича” в гавани германской колонии. Время, столь стремительно утекавшее, а в Порт-Артуре и каждый день усугублявшее осаду, здесь, в Циндао словно остановилось. Тягостное ощущение плена не покидало матросов и офицеров. Снова и снова каждый по-своему переживал обстоятельства того решающего боя 28 июля и всей войны. Осознание многих упущенных возможностей и технических неполадок тяжким гнетом лежало на душе у каждого моряка. Мучительно было чувствовать свою оторванность от Порт- Артура и невозможность помочь эскадре, которая, находясь так недалеко — в каких- то 200 милях — медленно погибала.

Для башенных орудий применили доставлявшие в изготовлении много хлопот, но насущно необходимые и в конце концов все же освоенные производством муфты Дженни, обеспечивавшие полный спектр скоростей наводки и одновременно исключительную плавность поворота башни при горизонтальной наводке. Весьма удобным оказались и установленные в башнях перископические прицелы, позволявшие не делать смертниками, как это часто происходило в Цусиме, комендоров и командиров башен. По примеру, уже осуществленному для бортовых орудий, раздельным наведением (с особым постом горизонтальной наводки) снабдили и башенные установки. Для обеспечения стрельб на предельные расстояния установили дальномеры Барра и Струда с базой, увеличенной до 2,74 м, и дифференциальные дальномеры А.Н. Крылова.

По опыту Черноморского флота для стрельбы в ночное время применили прицельные трубы с переменным (в 4-12 раз) увеличением. Прежние легковесные снаряды (близорукая "инициатива" С. О. Макарова!) заменили более тяжелыми, не уступавшими, а частью и превосходившими западные, длиной до 5 калибров. Бронебойные наконечники (С.О. Макарову даже в течение 10 с лишним лет не удалось пробить мешавшую их внедрению министерскую рутину) стали наконец обязательными в русском флоте (и не только для бронебойных снарядов, но и для фугасных калибром от 120 мм и выше).

Меткость и срок службы орудий увеличили за счет изготовления ведущих поясков снарядов из никелевой меди вместо чистой. Пробивную силу и разрывной эффект фугасных снарядов усилили подкаливанием их головных частей, бронебойные снаряды начали снаряжать толом вместо пироксилина. Обучение комендоров прицеливанию проводили с помощью разработанных А.Н. Крыловым отмечателей и устройств, имитирующих стрельбу на качке. Обычными стали "звучащие" радиостанции большой мощности, позволявшие даже с Черного моря переговариваться с Балтийским. Эти и многие другие усовершенствования демонстрировали все возрастающую роль приборного оснащения всей корабельной артиллерии.

Новшества преобразили "Цесаревич" и "Славу" и сделали их способными в бригадной стрельбе вести бой даже с новейшими (как это в первые дни показала бригада черноморских дредноутов класса "Пантелеймон") тяжелыми кораблями. Как свидетельствовал командующий морскими силами Балтийского моря Н.О. Эссен, первая полубригада сумела скорость стрельбы увеличить вдвое. В награду за эти успехи и с целью повышения престижа службы на линейных кораблях Н.О. Эссен убедил императора разрешить флоту первый (правда, оставшийся единственным в истории) его большой заграничный поход. Он состоялся с 28 августа по 21 сентября 1913 г.

В плавании участвовали бригада линейных кораблей ("Андрей Первозванный", "Император Павел I", "Цесаревич" и "Слава"), возглавляемая новым фаворитом двора вице-адмиралом бароном В.Н. Ферзеном (1858–1917).

Отличившийся после Цусимы геройским прорывом из кольца японского флота 15 мая 1905 г. на крейсере "Изумруд", он вдруг сумел этот крейсер бездарнейшим образом погубить у собственных берегов. Тем не менее в 1905 г. он получил золотую саблю с надписью "за храбрость" и чин капитана 1 ранга. В 1910 г. он уже контр-адмирал, в 1913 — вице-адмирал. Первая же стычка флота с противником в мировой войне вскрыла негодность барона как флотоводца и уже в октябре 1914 г. он был перемещен на место члена Главного военно-морского суда. Пристраивать любезных ему сердцу людей на почетные и "теплые" места было любимым занятием императора Николая II.

Бригаду крейсеров под брейд-вымпелом временно командующего капитана 1 ранга А.С. Максимова составляли крейсера "Громобой", "Адмирал Макаров", "Паллада", "Баян" и причисленный к бригаде эскадренный миноносец "Новик". С флотом шли эскадренные миноносцы "Пограничник", "Охотник", "Сибирский Стрелок" и "Генерал Кондратенко". Эскадру под флагом командующего флотом, поднятым на крейсере "Рюрик", возглавлял адмирал Н.О. Эссен. Ее путь пролегал в Портленд и Брест. Остальные 13 эскадренных миноносцев 1-го и 2-го дивизионов четырьмя отдельными группами, а также два заградителя "Амур" и "Енисей" совершили плавание в порты Германии и Скандинавии. (Подробнее об этом плавании говорилось в книге автора "Эскадренные миноносцы класса "Доброволец". С.-Петербург, 1999, с. 94–98).

Отмечая неоспоримый эффект плавания, давшего штурманам обширную и богатую практику в судовождении и позволившего всем офицерам расширить свой кругозор, Н.О. Эссен писал, что и "команды имели случай видеть чужие порядки и нравы и убедиться, что за границей далеко не так хорошо и свободно, как об этом говорится на родине". Этими словами, словно пытаясь убедить себя и не очень может быть, веря в них сам, адмирал, возможно, хотел дать ответ на вопрос, который в 1912–1913 гг. вдруг вновь, как совсем недавно в 1905 г., привел в смятение весь флот и всю правящую верхушку России.

8. На пороховой бочке

Год 1912-й знаменовал сто лет с начала славной для России освободительной борьбы за изгнание из страны полчищ Наполеона, 1913-й — 300-летие правящей династии Дома Романовых. Широко и торжественно отпразднованные по всей России, эти даты должны были убедить всех в нерушимом единении династии и народа.

В ряду этих торжеств много значило и состоявшееся 24 июля 1913 г. с участием "Рюрика" и "Цесаревича" открытие в Кронштадте великолепного памятника адмиралу С.О. Макарову. Его девизом "помнить войну" флот обещал не повторять прежних ошибок. 10 сентября "Цесаревич" с бригадой присутствовал на освящении сооружавшегося в Кронштадте на средства всего флота Морского собора.

Казалось, вполне должны были подтвердиться и утешительные слова из "Всеподданнейшего отчета по Морскому министерству за 1906–1909 года". Они уверяли императора в том, что "уже с 1908 г. политического брожения среди команд флота совершенно не замечалось" и что всеми начальниками подтверждалась "резкая заметная перемена во взглядах нижних чинов в смысле более строгого отношения к самим себе и добросовестного, сознательного отношения к службе". Люди же "нравственно слабые, начитавшиеся подпольной литературы", встречались лишь единицами, да и они благодаря, так и хочется сказать "партполитработе", проведенной с ними офицерами, к концу обучения "совершенно изменяли образ своих мыслей". А "наиболее порочные, политически неблагонадежные нижние чины выделялись в особые команды", на специальные суда, где они, будучи совершенно изолированы, "подвергались строгому судовому режиму". Так им хотелось думать. Но все было иначе.

Нельзя было не видеть, что революционные террористы и агитаторы все эти годы не сидели сложа руки. Строились планы убийства и воплощавшего все зло самодержавия императора Николая П. В подготовке покушения принимали участие Б. Савинков ("Воспоминание террориста", Л., 1900. с. 293, 298), корабельные инженеры В.П. Костенко и А.И. Прохоров. Убить царя собирались по возвращении из Англии построенного там для России крейсера "Рюрик", который должен был присоединиться к бригаде линейных кораблей. Бомбу в императора собирались бросать и на линейном корабле "Император Павел I".

Проверкой "революционного" настроения на бригаде стала "гороховая забастовка", когда матросы "Рюрика" отказались от вполне доброкачественного, но почему-то им "ненавистного" горохового супа. Уже в 1910 г. в ходу на кораблях были брошюры партии эсеров. Распространяли их газеты "Земля и воля", "За народ", книга "Солдатская беседа". Ради их приобретения матросы в организовавшихся на кораблях кружках делали добровольные взносы. Примитивные, но сильно действовавшие на незрелые умы, эти листки социального яда множили число тех, кто был готов принять участие в мятеже.

Конспирация была большевистская: заговорщики группировались в изолированные одна от другой "десятки". Они организовывали сходки, чтение нелегальной литературы, собирали на нее деньги. В десятку принимали по рекомендации двух ранее проверенных товарищей. В переписке название кораблей заменяли партийными для них кличками. "Рюрик" был "Маша", "Слава" — "Катя", "Цесаревич" — "Лиза". На сборищах в лесу, в машинных отделениях. в казематах и даже в штурманской рубке, предоставленной офицерами для матросов-любителей живописи, решался главный вопрос — о дате совместного восстания всей бригадой. Опыт "Памяти Азова" заставлял бояться выступать поодиночке. В припадках идейной убежденности являлись даже угрозы: матрос Щука с "Цесаревича" предупреждал товарищей с "Рюрика", что выпустит в их корабль торпеду, если они не поддержат восстание "Цесаревича".

Планы и сроки менялись неоднократно. Все сходились на том, что дело лучше начать перед маневрами, когда корабли примут полные запасы топлива и провизии. В удобный момент — когда все офицеры будут за столом в кают-компании или наоборот — в 2 часа ночи, когда на верху только вахтенный начальник, остальные спят, надо перебить всех офицеров (здесь разногласий не было) и овладеть кораблем.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "“Цесаревич” Часть II. Линейный корабль. 1906-1925 гг."

Книги похожие на "“Цесаревич” Часть II. Линейный корабль. 1906-1925 гг." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Рафаил Мельников - “Цесаревич” Часть II. Линейный корабль. 1906-1925 гг."

Отзывы читателей о книге "“Цесаревич” Часть II. Линейный корабль. 1906-1925 гг.", комментарии и мнения людей о произведении.