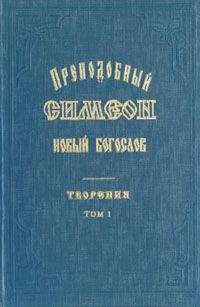

Максим Исповедник - Творения

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Творения"

Описание и краткое содержание "Творения" читать бесплатно онлайн.

Собрание творений преп. Максима Исповедника из разных источников в Сети.

596

Ср. Евр. 4, 15.

597

Или «клейкую», но и, согласно другому значению, «назойливо просящую», «попрошайничающую», «жалкую» (γλίσχρον).

598

άποκατάστασις («апокатастасис»).

599

Или: «по логосу».

600

μάλιστα κατακέχρηται. Согласно Шервуду: «особенно злоупотребил» (Максим Исповедник 2007а, с. 487). Однако этот глагол не обязательно имеет такое сильное значение; его можно перевести как «употребил по — своему», что, как нам представляется, более подходит для передачи характеристики, данной св. Максимом, «глубинам созерцания» св. Григория Нисского.

601

См. у св. Григория Нисского: Greg. Nyss. de hom. op., 17: PG 44, 188C11–13; Greg. Nyss. de virg. 12: VIII. I. 302. 6–7, ed. Jaeger). Тема апокатастасиса у Григория Нисского недавно стала предметом диссертационного исследования А. А. Лиходедова: Учение Григория Нисского об апоката- стасисе в свете античных источников его антропологии (канд. дисс.; МГУ, философский ф — т, 2006). См. рецензию на него В. М. Лурье в: Scrinium. Revue de patro- logie, d'hagiographie critique et d'histoire ecclesiastique, 2, 2006, p. 470–479.

602

τή έπιγνώσει. Шервуд переводит έπίγνωσις как clear knowledge («ясное знание»; см. Максим Исповедник 2007а, с. 487); мы придерживаемся здесь его понимания. По наблюдению Д. Прассас, έπίγνωσις употребляется десять раз в Qu. dub. у как правило, применительно к восстановлению знания о Боге (см. qu. es: 1919» 35·37>57–8, 91–8, 99.25,105.13,155.14,168.9 и и, 1,5.4, ed. Declerck).

603

Учение об апокатастасисе у прп. Максима подробно исследовано Поликарпом Шервудом (см. Максим Исповедник 2007ау с. 478–494), который показал отличие соответствующего учения прп. Максима не только от позиции Оригена, но и св. Григория Нисского. Вывод Шервуда однозначен — никакого учения о всеобщем спасении у прп. Максима нет, хотя и имеется учение о восстановлении душевных и телесных сил природы у всех людей в воскресении, и он говорит даже о сообщении Богом всем людям знания о Божественных благах. Причастие же Себе Бог дает только достойным. Этот вывод Шервуда был фактически обойден в известной, в том числе и в русском переводе, статье Daley 1982. Эта статья во многом ошибочна, что показал Ж. — К. Лар- ше, сделавший следующий после Шервуда важный шаг в изучении темы «апокатастасиса» у прп. Максима (Lar- chet 1996, p. 652–662). Ларше привлек для рассмотрения данного вопроса ряд мест из прп. Максима, которые не были привлечены Шервудом и Дэли, в частности, qu. dub. 99. Последний текст, не попавший в поле зрения Шервуда, поскольку его нет в издании Миня, представляет особый интерес по той причине, что в нем прп. Максим, как и в qu. dub. 19, касается учения об апокатастасисе у св. Григория Нисского. Причем, если в qu. dub. 19 применительно к тем грешникам, которые будут восстановлены в своих природных силах через познание, ничего не говорится о том, что они будут испытывать — несмотря на это восстановление — вечные муки, то в qu. dub. 99, как обращает внимание Ларше (ibid., р. 661), об этом сказано в контексте толкования отрывка из св. Григория Богослова (or. 40.36: 282.28–30, ed. Мо- reschini, Gallay), где различаются, с одной стороны, виды «огня», которым Бог наказывает грешников, и, с другой — огонь преходящий, служащий временному наказанию, который отличается от «огня страшнейшего», увековеченного для злых. Основываясь на этом месте из qu. dub. 99, как и на Thal. 59 и ряде других мест, Ларше делает однозначный вывод, что восстановление природных сил у грешников, если они не оказываются в числе достойных, согласно прп. Максиму, сопровождается вечными муками; эти муки им причиняет Божественный огонь, который есть не что иное, как Божественные энергии (действия), доставляющие блаженство достойным присноблагобытия и муку заслужившим при- снозлобытие. К этому соображению А. М. Шуфриным и нами было сделано уточнение (см. Максим Исповедник 2007а, с. 495), что согласно qu. dub. 99 мучения, причиняемые Божественными энергиями, не вечны, так как последние «попаляют» лишь извращенные до неподобия (и даже до противоположности) им человеческие силы, которые — как утверждает, ссылаясь на св. Григория Нисского, прп. Максим — будут в конце концов все восстановлены в их первозданном состоянии. Причиной же вечных мук будет память об упущенной возможности реализации этих сил через украшающие природу добрые дела; эта память будет пробуждаться недоступностью наслаждения, воздаваемого в вечности Богом за добрые дела достойным. В Трудностях к Иоанну, главном антиоригенистиче- ском сочинении прп. Максима, находим следующий отрывок, явно полемически заостренный против учения об апокатастасисе как всеобщем спасении и блаженстве: «Восьмой и первый, вернее же — один, то есть неразрывный день, — это наступающее после упокоения движущихся беспримесное и предельно ясное присутствие Бога, Который, пребывая целиком как в целых в тех, кто произволительно воспользовался логосом бытия надлежащим образом в согласии с природой, доставляет им и присноблагобытие через причастие Себя как единственного в собственном смысле и существующего, и присносуществующего, и благосуществующего; но Он же [то есть Бог] тем, кто логосом бытия намеренно воспользовался против природы, приснозлобытие уделяет по справедливости вместо благо[бытия], так как благо- бытие уже не вместимо для них, противоположно к нему настроенных и совсем после появления искомого не имеющих движения, соответственно которому предмет поиска обыкновенно является ищущим» (amb. 65: PG 91, 1392C‑D, пер. А. М. Шуфрина).

604

См. Дан. 14,1–22.

605

Ср. Быт. Ii, 9.

606

Ср. I Тим. 4, 10.

607

Или: «познание» (γνώσεως).

608

ψ θεψ παραχωρήσωμεν. Здесь у прп. Максима намечается одна из важнейших для него богословских идей, подробнее разработанная в Трудностях к Иоанну. Суть ее кратко можно сформулировать следующим образом. В результате грехопадения Адама в качестве наказания за него человеческая природа стала претерпевать страдания. Сама по себе подверженность страданиям есть неукоризненная страстность, но если у человека его произволение не предано Богу, то эта природная страстность приводит к тому, что наше намерение (γνώμη) и наше произволение (προαίρεσις) могут оказаться — и обычно оказываются — во власти диавола, воздействующего на них с помощью нашей страстности и ввергающего нас во всевозможные грехи. В результате наше намерение и произволение очень часто становятся греховными; при наличии свободы выбора и произволения как способностей «наш выбор» оказывается не нашим, а выбором диавола. Напротив, вольное уступание нашего самовластия Богу делает нас поистине свободными от «закона греха» и власти диавола. Прп. Максим ведет речь об этом уступании самовластия Богу в amb. 7: «…το, наверное, и есть то подчинение, о котором божественный апостол говорит, что «подчиняет» Сын Отцу — тех, кто вольно принимает [Его приглашение] подчиняться; после чего — или за счет чего — «последний враг упразднится — смерть»(ι Кор. 15, 26), так как если зависящее от нас или, вернее, самовластье (посредством которого, добиваясь входа к нам, [смерть] утверждала над нами господство порчи) вольно и целиком [нами] уступлено (έκχωρηθέντος) Богу, хотя и прекрасно властвует, [то его удел] — подвластность, за счет бездействия воли к чему‑либо кроме того, чего хочет Бог» (PG 91,1076А — В, рус. пер. А. М. Шуфрина, цит. по изд.: Максим Исповедник 2007а, с. 251); см. также схолии 45 и 46 А. М. Шуфрина к этому месту amb 7. Немного далее указанного места из Трудностей к Иоанну прп. Максим говорит о перихо- ресисе (проникновении), который со стороны Бога есть сообщение твари Божественного действия (энергии) в ответ на намеренное уступание (έκχώρησιν γνωμικήν) самовластия Богу со стороны твари (см. amb. 7: PG 91, 1076В — С в пер. А. М. Шуфрина).

609

Или: «свободную волю» (τό αύτεξούσιον θέλημα).

610

См. Быт. 9, 12–17.

611

Как замечает Д. Прассас в комментарии к этому и следующему вопросоответу: «четыре стихии: воздух, земля, огонь и вода соответствуют цветам радуги: желтому, зеленому, красному и голубому, а также четырем жидкостям нашего тела: крови, мокроте, желтой и черной желчи (последние, как считалось, соответствуют четырем стихиям)» (Prassas 2003, р. 290–291).

612

Имеется в виду бессеменное зачатие. В Трудностях к Иоанну прп. Максим подробно раскроет свое учение о рождении Христа по плоти, в котором при сохранении логоса нашей природы обновился способ ее существования, начиная со способа ее возникновения (см. amb. 42: PG 91,1316А-1349А).

613

В Трудностях к Иоанну в amb. 10 прп. Максим будет толковать слова св. Григория Богослова из or. 21.1: PG 35, 1084C о тех, «кто сумел с помощью разума и созерцания расторгнуть вещество и плотское…облако и покрывало, и приблизиться к Богу». В этом контексте он дает толкование «облаку», говоря, что св. Григорий обозначил здесь «облаком» — страсть, а чувство — «завесой» (см. amb. 10.2: PG 91,1112А7—D2; сама эта главка называется «в каком смысле плоть есть облако и завеса»). В том же месте он называет облаком плотскую страсть, которая затемняет владычественное начало души, то есть разум, подчеркивая вместе с тем, что зло заключается не в материальности как таковой, а в пристрастии к материальному и плотскому.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Творения"

Книги похожие на "Творения" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Максим Исповедник - Творения"

Отзывы читателей о книге "Творения", комментарии и мнения людей о произведении.