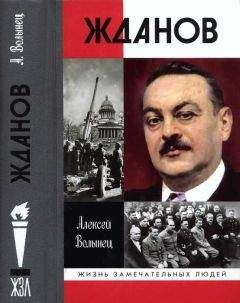

Алексей Волынец - Жданов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Жданов"

Описание и краткое содержание "Жданов" читать бесплатно онлайн.

Андрей Александрович Жданов по праву является самой загадочной политической фигурой эпохи Сталина. С 1948 года не появилось ни одного полноценного исследования его биографии на русском языке. Родившийся в семье православных богословов, он стал ведущим идеологом сталинизма. Во время индустриализации строил Горьковский автозавод и первые тяжёлые танки. В 1941 году создавал Ленинградское народное ополчение и ледовую Дорогу жизни, но некоторые и ныне считают его виновником ужасов блокады. Он публично критиковал Ахматову, Зощенко, Трумэна и Тито. Учил писателей соцреализму, философов философии и композиторов музыке. Дружил со Сталиным и враждовал с Маленковым и Берией. Обстоятельства его смерти до сих пор вызывают вопросы у историков. Члены сталинского политбюро считали его «мягкотелым», но и ныне он остаётся пугающим жупелом для части российской интеллигенции и всех националистов Прибалтики и Финляндии. «Ждановщину» разоблачали западные советологи во время холодной войны, Горбачёв в годы перестройки, и она до сих пор разоблачается в либеральной публицистике.

Так кто же такой А. А. Жданов? Данная книга впервые в современной России на основе массы архивных документов пытается всесторонне рассказать об этой непростой личности.

Товарищ Олещук был весьма колоритной личностью — ещё в 1930-е годы он был секретарём знаменитого Союза воинствующих безбожников СССР, а после смерти главного «богоборца» Емельяна Ярославского (Минея Губельмана) в 1943 году был исполняющим обязанности председателя союза. В рамках деятельности «безбожников» он, как и его бывший патрон Ярославский, публиковал многочисленные антирелигиозные статьи и брошюры. Кадровики Кузнецова выяснили, что хитрый «безбожник» с большей части своих дополнительных заработков не платил членские взносы в партийную кассу.

Олещук был одним из тех, кто после Великой Отечественной войны пытался возродить прежнюю деятельность Союза воинствующих безбожников, направляя соответствующие проекты секретарям ЦК, прежде всего Жданову. Но в новых условиях «безбожники» понимания не встретили: в ЦК им указали, что они «живут старыми взглядами», а в феврале 1947 года решением ЦК деятельность Союза безбожников была прекращена. Его активы передали организованному при содействии Жданова всесоюзному обществу «Знание».

В июне 1947 года руководитель УПА Александров будет подвергнут публичной критике в ходе так называемой «философской дискуссии». 17 сентября того же года он был снят с должности начальника агитпропа. При этом за ним сохранялась должность главного редактора газеты «Культура и жизнь».

Стремление Александрова и «александровских мальчиков», как прозвали чиновников УПА, зарабатывать на стороне в представлении Жданова явно не сочеталось с образом идеальных солдат идеологического фронта. В 1946 году Жданов начинает работу по поиску и привлечению новых кадров для агитпропа. По его распоряжению составлялись списки и подбирались данные на перспективных работников областных комитетов партии фактически по всему СССР, прежде всего РСФСР. Все рассмотренные кандидатуры объединяли следующие качества: наличие высшего образования, опыт работы «на земле», в производстве или местных парторганизациях, непосредственный военный опыт 1941—1945 годов.

Новыми руководителями Управления пропаганды и агитации ЦК станут 45-летний Михаил Суслов и 42-летний Дмитрий Шепилов. Обоих, особенно последнего, тоже нужно считать выдвиженцами Жданова. И такой выбор, при всей одиозности этих имён в поздней советской истории, нельзя назвать неудачным. Оба, вне всякого сомнения, были верны коммунистической идее, как они её понимали. Отмечая выдающийся консерватизм Суслова в брежневскую эпоху, даже его недоброжелатели признают за ним личную честность и нетривиальный аскетизм. Аналогично «и примкнувший к ним» Шепилов запомнился многим как один из последних приверженцев жёсткого идеалистического коммунизма, проигравший Хрущёву… Но в 1947 году всё выглядело иначе и проще — в соответствии с критерием Жданова по подбору кадров: хорошее образование плюс большой практический и военный опыт.

Саратовский крестьянин Михаил Суслов «начинал карьеру» бойцом продотряда в годы Гражданской войны, что было не менее опасно, чем фронт. В 1920—1930-е годы получил блестящее для тех лет образование в Московском институте народного хозяйства им. Г.В. Плеханова и Институте экономики Коммунистической академии (предшественнике современного Института экономики РАН). В 1939 году он возглавил Ставропольский крайком и 1942—1943 годы фактически провёл на фронте. Судя по многочисленным воспоминаниям, в том числе опубликованным уже в наши дни, член Военного совета Северо-Кавказского фронта по тылам не отсиживался, в самые критические дни германского наступления на Кавказе побывал во многих воинских частях, на ключевых оборонительных пунктах и партизанских базах. Среди его практического опыта есть и выселение сотрудничавших с немцами этносов Кавказа. В конце 1944 года Суслов становится председателем Бюро ЦК ВКП(б) по Литве, возглавив всю нелёгкую борьбу с «лесными братьями» в этой прибалтийской республике.

Дмитрий Трофимович Шепилов, сын железнодорожника, в 1920-е годы окончил юридический факультет МГУ и аграрный факультет Института красной профессуры (дальний предок современной Российской академии государственной службы). Работал в Сибири и прокурором, и руководителем совхоза. В середине 1930-х уже выдвигался на работу в аппарат ЦК, но предпочёл научную деятельность. Накануне войны он уже учёный секретарь Института экономики АН СССР. В 1941 году, отказавшись от брони и эвакуации, пошёл в Московское народное ополчение. Войну завершил начальником политотдела 4-й гвардейской армии в Вене. Там генерал-майор Шепилов познакомился с Юрием Ждановым, молодым офицером из 7-го отдела Главного политического управления армии. После войны молодой, блестяще образованный генерал был переведён в Главное политическое управление Советской армии, возглавлявшееся людьми Жданова. Оттуда он очень скоро попал на работу в редакцию «Правды».

Шепилов оставил для нас развёрнутые воспоминания о Жданове, его мыслях и стиле работы тех лет. Свои мемуарные наброски он писал спустя много десятилетий — для себя, их опубликовали уже после его смерти в самом начале нашего века. Глазами вчерашнего фронтовика, пусть несколько предвзято, но весьма выпукло и эмоционально, Шепилов охарактеризовал ситуацию в агитпропе накануне его назначения:

«Во главе Управления пропаганды и агитации ЦК тогда стоял Г.Ф. Александров, сам по себе умный и книжно-грамотный человек… Опытный педагог и пропагандист, Александров представлял собой типичный образец "катедер-коммуниста" (т. е. "коммуниста от профессорской кафедры"). Он никогда не был ни на какой практической работе ни в городе, ни в деревне. Не был он и на фронте…

Возглавив Агитпроп после опустошительных чисток 1937—1938, Александров и в аппарате ЦК, и на всех участках идеологического фронта расставлял своих "мальчиков". Все они были "со школьной скамьи", на практической работе не были, следовательно, не общались ни с какими "врагами народа"… Все они, используя своё положение в аппарате ЦК и на других государственных постах, лихорадочно брали от партии и государства полными пригоршнями все материальные и иные блага, которые только можно было взять. В условиях ещё далеко не прёодолённых послевоенных трудностей и народной нужды они обзаводились роскошными квартирами и дачами. Получали фантастические гонорары и оклады за совместительство на всяких постах. Все они в разное время и разными путями стали академиками, докторами, профессорами и прочими пожизненно титулованными персонами»{584}.

Благодаря Шепилову мы, хотя бы опосредованно, можем представить мысли и намерения Жданова тех дней, его восприятие и оценку ситуации, сложившейся после Великой Отечественной войны в стране и мире. И здесь не обойтись без обширной цитаты из мемуаров нового руководителя Управления пропаганды и агитации ЦК.

«В Москве, — воспоминает Шепилов, — я был назначен заместителем начальника Управления пропаганды и агитации Главного политического управления Вооружённых сил СССР. А 2 августа 1946 года состоялось моё утверждение Центральным Комитетом редактором "Правды" по отделу пропаганды. Началась самая трудная, ни с чем не сравнимая, буквально испепеляющая человека газетная работа. Она отнимала большую часть дня и почти всю ночь: в те времена "Правда" выходила поздно, в 6—9 утра. Мы не знали выходных и праздничных дней. От частых недосыпаний появились головные боли, отёки лица.

…Обычно после ночной работы и всегда неполного дневного сна я ехал на Воздвиженку в "кремлёвскую столовую". Здесь за столиками собирался весь московский актив: народные комиссары, члены коллегий, ответственные работники ЦК и Совета министров, старые большевики, маршалы, крупные дипломаты и т. д.

…Так вот, как-то в середине сентября 1947 года перед рабочим вечером я обедал в кремлёвской столовой. Меня вызвали к правительственному аппарату и сказали, что А. Жданов просит сейчас приехать к нему в ЦК.

Тот же пятый этаж в доме на Старой площади. Огромный кабинет, отделанный светло-бежевым линкрустом. Письменный стол в стиле барокко и большущий стол для заседаний. Книжные шкафы. Многочисленные книги, газеты, журналы. Тоже на столе.

Передо мной стоял человек небольшого роста с заметной сутулостью. Бледное, без кровинки лицо. Редкие волосы. Тёмные, очень умные, живые, с запрятанными в них весёлыми чёртиками глаза. Чёрные усики. Андрей Александрович был в военном кителе с погонами генерал-полковника…

Внешний облик, его манера держаться и говорить, его покоряющая улыбка — всё это очень располагало к себе. Этот первый разговор был очень продолжительным и впечатляющим. Жданов очень откровенно изложил положение дел на идеологическом фронте и свои соображения — как следовало бы решать назревшие вопросы. Говорил он живо, остроумно, интересно, с взволнованной страстностью. Он всё время прохаживался по кабинету и помогал своей речи выразительными жестами. Иногда он вплотную подходил ко мне и пытливо заглядывал в глаза, словно желая убедиться, что аргументы его убедили собеседника. Время от времени он останавливался, чтобы отдышаться: все знали, что у Жданова больное сердце.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Жданов"

Книги похожие на "Жданов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Алексей Волынец - Жданов"

Отзывы читателей о книге "Жданов", комментарии и мнения людей о произведении.