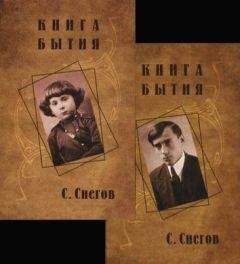

Сергей Снегов - Книга бытия (с иллюстрациями)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Книга бытия (с иллюстрациями)"

Описание и краткое содержание "Книга бытия (с иллюстрациями)" читать бесплатно онлайн.

Двухтомный роман-воспоминание Сергея Снегова «Книга бытия», в котором автор не только воссоздаёт основные события своей жизни (вплоть до ареста в 1936 году), но и размышляет об эпохе, обобщая примечательные факты как своей жизни, так и жизни людей, которых он знал.

Так рождалась писательница Сусанна Михайловна Георгиевская.

Ее маленький сын Петя умер. С мужем она развелась в самом начале войны — и отправилась на фронт, на передовую. Она занималась агитацией — вела передачи на немецкие окопы (для этого были предусмотрены специальные громкоговорители). Накопив впечатлений и тем и выпустив ряд книг, она стала очень известной — и у читателей, и в литературном кругу. У нее было свое писательское лицо.

А наши отношения были сложными. Мы никогда не ссорились, нас ничто не разделяло — даже мой разрыв с Фирой (которого мне не простили очень многие родственники). Но и дружбы не получилось.

Не только по литературным симпатиям, но и по характеру мы были очень разными людьми.

— Познакомьтесь с моим первым литературным учителем! — говорила она после моего возвращения из лагеря, когда представляла меня своим друзьям-писателям. Эти же слова она повторяла и в редакциях, где нам приходилось встречаться.

Но наедине со мной она часто вела себя по-другому.

— Ты поступал со мной очень плохо, — сказала она мне однажды. — Помню, я принесла тебе очень важный перевод — я так надеялась на эту работу. Я ждала тебя больше часа. А ты сразу завалился на диван, велел Марусе положить тебе на голову мокрое полотенце — и только после этого взял мою рукопись. И читал ее без особого внимания — я это сразу увидела.

— Саннушка, я был очень болен.

— Я говорю не о твоей болезни, а о твоем отношении ко мне. Ты никогда не воспринимал всерьез моего писательства!

Мои запоздалые оправдания не действовали. Она публично и неизменно твердила, что я был ее наставником, — а про себя так же упорно считала, что я мог бы делать это и получше. Возможно, она была права. Все-таки она была слишком красива, чтобы вот так, сразу, признать за ней еще и серьезность.

5

Итак, из человека, воображавшего, что он — ученый, я стал производственником.

И вот что меня поразило. В пропуске, который я получил, была вклеена моя фотография и обозначена должность: «инженер лаборатории». И мне понравилось мое новое звание! Это было тем более удивительно, что в душе я всегда был принципиальным гуманитарием. Но я вынимал пропуск и любовался надписью. Я вдруг почувствовал почтение к профессии, которую мне навязал Саша.

И это не могло не сказаться на моей работе.

Завод первым в стране начал производство радиационных и оптических пирометров — аппаратов, измеряющих температуру от 700 до 2000 градусов. И производство это не пошло: ни один из приборов, скопированных с иностранных образцов, в серию не годился. В заводской лаборатории мне отвели специальный стол (практически у меня была отдельная комната). На столе лежали и западные прототипы, и наши копии, и я старался разобраться, почему одни работают, а другие (по виду — двойники) — нет.

Здесь я должен сделать несколько технических пояснений — постараюсь не выходить за рамки школьного курса физики.

Оба типа приборов (и радиационные, и оптические) представляли собой простые визирные телескопические трубки, в которые были вмонтированы устройства, принимающие жар раскаленного тела и выражающие его световое излучение в электрической величине, измеряемой обычным, но очень точным гальванометром. Но в одном приборе, радиационном, приемником служила термопара, а в другом (оптическом) — небольшая лампочка накаливания.

Что касается термопары, то она состояла из двух тонких разнородных проводников, двух проволочек, с одной стороны спаянных в узелок, а с другой — подключенных к гальванометру. Если спай нагревали, то на свободных концах появлялась разность электрических потенциалов (величина ее определялась степенью нагрева).

Собственно, на «Пирометре» создавали большие термопары и точные гальванометры, измеряющие разность потенциалов и вызываемый ею электрический ток.

Термопары были разные. Платино-платинорадиевые (один проводник — платиновая проволока длиной от одного до двух метров, другой — такая же проволока, но из сплава платины и радия), более дешевые хромоникелевые, из других сплавов. Все они заключались в стальные трубки, которые погружались в печь или расплав, температуру которых нужно было измерить.

С радиационным пирометром было проще. Он закреплялся перед раскаленным предметом, тепловая радиация нагревала крохотную термопару в оптической трубке, гальванометр показывал, какая появляется разность потенциалов (или, как ее называли, термоэлектродвижущая сила, ТЭДС), а гальванометр демонстрировал градусы, в которые она пересчитывалась.

Неполадки были связаны с плохим качеством термопар: неоднородные проволочки развивали разную ТЭДС при одной и той же температуре. Когда требования ужесточили, производство пирометров пошло — и завод стал выпускать серийную продукцию. Впрочем, большим успехом в стране эти приборы не пользовались, да и за рубежом ходовыми не стали.

Значительно сложней обстояло дело с оптическими аппаратами. Прежде всего, они были переносными. Пирометрист таскал на себе и трубу, и гальванометр. Принцип действия этих приборов был основан на сравнении яркостей лампочки и раскаленного объекта. Считалось, что когда накаленная ламповая нить пропадает на фоне светящегося объекта, температуры их одинаковы (поскольку совпадают яркости). А температуру нити определяли по величине пропускаемого через нее тока — лампочка то разгоралась, то притухала.

Тут были свои сложности. Дело в том, что суммарное излучение состоит из лучей разного цвета, иными словами — с разной длиной волны. И каждая световая волна обладает определенной энергией. У тел, нагретых до нескольких тысяч градусов, самой интенсивной является зеленая (ее длина примерно 500–580 миллимикрон). Недаром земные растения зеленого цвета — они приспособились к восприятию самой эффективной части солнечного излучения.

И в оптическом пирометре все сравнения удобней было вести не по суммарному излучению, а в определенной волне (и лучше всего самой эффективной — зеленой). Для этого в визирную трубку монтировался стеклянный светофильтр, выделявший в излучениях и тела, и лампочки эту самую эффективную волну.

Пока светофильтры покупали у знаменитой на весь мир немецкой фирмы Шотта (она поставляла свою продукцию еще более прославленному Карлу Цейсу), никаких осложнений не было: немцы двести лет производили оптические стекла и здорово в этом насобачились (так с уважением говорил мой начальник Георгий Кёниг, тоже, по всему, из русских немцев). Но индустриальная революция первых пятилеток внесла в это дело свои коррективы. Иностранная продукция стала очень дорогой, к тому же оптическое стекло было стратегическим товаром — а стране нужна была гарантия полной военной автаркии.[166]

Короче, это стратегическое стекло стали варить на своих заводах: прозрачное — на «Дружной Горке» под Ленинградом, цветное — в Изюме на Украине (вероятно, были и другие). Нашим главным поставщиком был завод в Изюме, военное, уже и тогда номерное предприятие, производившее, в частности, дорогие красные стекла — «золотой рубин» (в их состав входило золото и еще один «рубин», «медный», — собственно, чистая медь). Сколько я знаю, из «медного рубина» были изготовлены кремлевские звезды, поражающие специалистов своим глубоким красным сиянием.

Весной 1936-го мне пришлось отправиться в командировку на Изюмский завод (нужно было согласовать технические условия на светофильтры). Я еще расскажу об этой поездке — в моей дальнейшей судьбе она сыграла, возможно, решающую роль.

Оптические пирометры поставили передо мной ряд проблем, которые требовали немедленного решения: задержка с их серийным выпуском сказывалась на всем заводе. И весь тот год (с небольшим), что я провел на «Пирометре», я был занят распутыванием этого клубка.

И первое, что я должен был сделать, — это установить, что же представляют собой дорогие, фиолетовых оттенков стеклянные пластинки, обильно поступающие с Украины. Сложность была в том, что у нас не было прибора, позволявшего определять реальную «эффективную волну света», которую они пропускали. И на других ленинградских заводах его не было. Мне сообщили, что такой аппарат (немецкий спектрофотометр Кёнига-Мартенса) есть в цветовой лаборатории Государственного оптического института — ГОИ, но институтские оптики вовсе не расположены подпускать к нему посторонних.

Мы с Кёнигом пошли к Кульбушу.

— Буду звонить директору ГОИ Вавилову, — сказал Кульбуш. — Сергей Иванович, конечно, прижимист, но ему не может не понравиться, что промышленное производство нуждается в помощи его института. Попытаюсь сыграть на этом.

Спустя короткое время Кульбуш вручил мне и Кёнигу письменное ходатайство завода «Пирометр» о разрешении поработать на спектрофотометре Кёнига-Мартенса.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Книга бытия (с иллюстрациями)"

Книги похожие на "Книга бытия (с иллюстрациями)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Снегов - Книга бытия (с иллюстрациями)"

Отзывы читателей о книге "Книга бытия (с иллюстрациями)", комментарии и мнения людей о произведении.