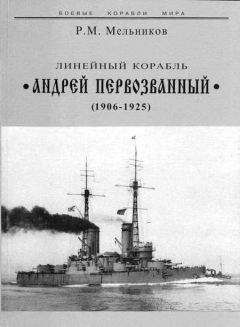

Рафаил Мельников - Линейный корабль "Андрей Первозванный" (1906-1925)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Линейный корабль "Андрей Первозванный" (1906-1925)"

Описание и краткое содержание "Линейный корабль "Андрей Первозванный" (1906-1925)" читать бесплатно онлайн.

В январе 1900 г. Главный Корабельный инженер Санкт-Петербургского порта Д.В. Скворцов представил в МТК проект броненосца, во многом опрокидывавший прежние представления об этом классе боевых кораблей. По водоизмещению —14 000 т — новый корабль существенно превосходил строившиеся тогда эскадренные броненосцы типа "Бородино", выше (на 1 узел) была и 19-узловая скорость, и совсем иное (16 203-мм пушек в восьми башнях) предлагалось вооружение. Проект был составлен по заданию великого князя Александра Михайловича. В чине капитана 2 ранга он командовал на Черном море броненосцем "Ростислав" и по своему великокняжескому положению мог позволить себе любую, даже экстравагантную инициативу.

К 1 февраля 1911 г. на "Андрее Первозванном" каждый день были заняты своим делом 360–370 рабочих. Экипаж все еще насчитывал 497 человек, но офицерский состав был существенно пополнен. И это было верным показателем неуклонно совершавшегося перехода корабля в ведение флота. Так, прибыли вахтенные начальники лейтенант Сергей Арнаутов, мичман Георгий Герберт (1888–1980, Хельсинки), Антон Репнинский, вахтенный офицер мичман Арнульф Эверлинг, вахтенные механики: инженер-механики подпоручики Федор Шмидт 3-й, Владимир Нейман 3-й. Все они, пройдя школу приемки и освоения корабля, введения его в строй и превращения в грозную боевую единицу, и в дальнейшем вплоть до 1917 г., продолжали службу на флоте, хотя уже на других кораблях и в других должностях.

На рубеже 1910 и 1911 гг. оставались нерешенными принципиальные проектные задания. На основании испытаний, проведенных в опытовом бассейне И.Г. Бубновым в декабре 1910 г., Балтийскому заводу МТК поручил (под наблюдением И.Г. Бубнова) разработать чертеж "площадки" в носовой части кораблей, "служащей" для отражения волн и бурунов, а затем изготовить модель для испытаний. Это было самое дешевое и наименее эффективное средство в сравнении с вариантами проведенных в бассейне испытаний. Переделкой носа с удлинением ГВЛ на 3,23 м бурун при скорости 19,3 уз вместо 6,7 м уменьшался до 2,7 м. Был и вариант с фальшбортом высотой до 2,43 м — но он мог помешать стрельбе (его, кстати, построили на "Парижской коммуне" для перехода в Черное море). Занявшее много времени, решение так и осталось неосуществленным.

Отказаться пришлось и от проектов прорезания брони. Как 31 декабря 1910 г. председатель МТК вице-адмирал Лилье сообщал товарищу морского министра, работа эта, потребовав непомерных расходов, не дает должного эффекта — диаметр 229 мм для освещения слишком мал, а вентиляция на корабль будет усилена дополнительной искусственной вытяжкой. Тогда же (или ранее) решением Совета командиров строившихся кораблей (появилось в обновленном флоте и такая демократическая форма управления) на кораблях, включая и "Андрея Первозванного", установленные ранее напорные цистерны водопровода пресной воды с верхней палубы перенесли под верхнюю броневую. Здесь они были защищены от риска быть пробитыми в бою.

В марте 1911 г. вместе с энергично продолжавшимися работами, от которых корабль гудел снизу доверху, в числе окружавших командира забот оставался грозивший затяжными неприятностями все тот же некомплект машинной команды. Вместо полного штата (цифры в скобках) корабль имел 10(14) машинных унтер-офицеров, 33 (100) машинистов, 14 (20) кочегарных унтер-офицеров, 32 (235) кочегара, 5 (9) трюмных унтер-офицеров, 8(18) трюмных. И это — несмотря на возрастающую потребность в энергии и уже почти завершавшуюся приемку трюмных систем!

Моряки линкора: караул (вверху) и водолазная команда

7 марта 1911 г. отношением № 584 начальник ГМШ Яковлев передавал товарищу морского министра И. К. Григоровичу выписку из очередного строевого рапорта командира Шванка с надписями морского министра, обращавшего внимание товарища на особенно памятные недоделки и задержки работ. Из нее следовало, что корабль может быть готов к плаванию к 15 мая, но не будут закончены две большие работы: приборы управления артиллерийским огнем (срок окончания заводом Н.К. Гейслера 1 июня) и сетевое ограждение, которому еще не приступали. Остальные работы, кроме нескольких мелких, по мнению командира, могли бы, при должной энергии заводов, к названному сроку закончиться.

Радиотелеграф с мощной станцией был готов, но еще 10–14 дней требовалось на работы по основанию "воздушной проводки" (антенн). "Не с желательной быстротой" заканчивались устройства спуска мин и прожекторов, оставалась неподготовленной заводом к сдаче последняя динамомашина. Водоотливная и осушительная системы при испытании комиссией действовали удовлетворительно, но окончательная оценка ее ожидалась после вскрытия и осмотра донок. Еще две-три недели требовало незавершенное подкрепление корпуса: надо было закрепить пиллерсы, окончить клепку бимсов, установить на места снятые из-за работ по подкреплению трубы вентиляции и каютные переборки.

Установка вентиляции, включая фундаменты для вентиляторов, даже при самой интенсивной работе должна была занять не менее двух недель. Осталось невыполненным и "подкрепление флоров для уничтожения обнаруженных помятостей после пребывания в доке". Задержка этих работ и отведенное им в перечне последнее место позволяют думать, что повреждения корпуса не считались существенными. Окончательно все работы командир рассчитывал выяснить к 1 апреля. Выход же в плавание 15 мая он считал совершенно необходимым, чтобы позволить выявить и своевременно устранить все неполадки и вполне познать ходовые и маневренные качества корабля.

В частности, обратить внимание следовало на его рыскливость, о которой командир для МТК подал соответствующий рапорт (от 6 ноября 1910 г. № 2567). Главному командиру Кронштадтского порта. Ведь могло быть, что рыскливость происходила лишь из-за недостатка практики в управлении. Правда, министру о рыскливости своевременно доложено не было, и он на выписке из рапорта сделал адресованную своему товарищу "надпись": "Почему об этом не было доклада?"'

В апреле приняли от завода Вольта последнюю динамомашину, провели испытания орудийных элеваторов и башенных механизмов при углах крена 0° и 8°. Испытания подачи к 203-мм орудиям двумя способами — с помощью совков по рельсам и желобам, выявили преимущества последнего, особенно при крене, а потому большую часть рельсов можно было и снять. Так еще раз обнаружилась неоправданность чрезмерного увеличения разного рода механическими приспособлениями, которыми очень грешили башни броненосцев типа "Бородино". Выяснилось также. что прислуги на подачу надо существенно больше. теперь же некомплект ее составлял 111 человек. Башни действовали исправно, но вертикальное наведение 305-мм пушек малой скоростью, от которой зависит точность наводки, действовали с отказами. Их моторы, оказавшиеся слишком маломощными, предстояло заменить вместе с установками муфт Дженни, Система продувания оставалась по-прежнему без движения. Для ее установки и устройства гальванической стрельбы затворы 305-мм орудий после окончания испытаний были сняты и отправлены на Обуховский завод. Надо было всемерно ускорить их возвращение на корабль.

На занятиях по специальности

Машинная команда была почти в комплекте, но на три четверти это были ученики "с очень слабыми познаниями". Имелось только 54 обученных кочегара. Пока же вместо 235 кочегаров в наличии имелось только 168. Существенной доработки требовала машинная мастерская. Идти же без нее в плавание командир считал очень нежелательным, В мае оставались неготовыми приборы гальванической стрельбы, освещение установленных ранее прицелов, приспособления против возможности открывания замка орудия при затяжном выстреле. Только еще завершали трубопровод для продувания орудий, стопора на ставнях 203-мм орудий и крючки для сцепления совков с орудиями. Еще не было получено и дальномеров. К действию успели подготовить пока что два из предусмотренных проектом 5 групп аэрорефрижераторов погребов боеприпасов. 5 мая, испытав, приняли пожарную систему.

Начать плавать не позже 15 мая командира Шванка заставляли стремление поскорее преодолеть рутину достроечного периода и значительно более широкие, чем прежде, задачи боевой подготовки. Надо было непременно принять в июле участие в эскадренной стрельбе и маневрах, где необходимо приобрести первый опыт в организации управления огнем и тактике. Именно этот опыт в новом флоте становился решающим для достижения кораблем подлинных высот боеспособности. Командир понимал, что теперь только во взаимодействии с другими кораблями, а не только в искусстве одиночной стрельбы, как думали до Цусимы, возможна победа над противником. Перед флотом стояла задача всесторонне овладеть отработанными в 1906–1908 гг. в Черном море методами массирования огня — т. е. того искусства сосредоточенной стрельбы, которое японцы продемонстрировали при Цусиме.

Массирование могло быть централизованным, когда огнем всего флота по избранной для уничтожения цели управлял один флагманский артиллерист, и децентрализованным (в этом случае огонь по цели корабли ведут каждый самостоятельно, соблюдая лишь заранее установленную очередность). Децентрализованный метод позволял каждому кораблю проявить достигнутый им высший уровень артиллерийского искусства. При централизованном методе огонь кораблей до известной степени нивелировался, но зато при особо искусном управлением огнем ничто не могло сравниться с эффектом безостановочно накрывающих цель десятков тяжелых снарядов. Оба метода на практических стрельбах и начали изучать корабли.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Линейный корабль "Андрей Первозванный" (1906-1925)"

Книги похожие на "Линейный корабль "Андрей Первозванный" (1906-1925)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Рафаил Мельников - Линейный корабль "Андрей Первозванный" (1906-1925)"

Отзывы читателей о книге "Линейный корабль "Андрей Первозванный" (1906-1925)", комментарии и мнения людей о произведении.