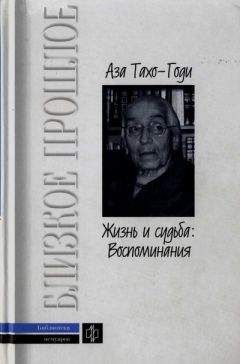

Аза Тахо-Годи - Жизнь и судьба: Воспоминания

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Жизнь и судьба: Воспоминания"

Описание и краткое содержание "Жизнь и судьба: Воспоминания" читать бесплатно онлайн.

Вниманию читателей предлагаются воспоминания Азы Алибековны Тахо-Годи, человека необычной судьбы, известного ученого и педагога, филолога-классика, ученицы, спутницы жизни и хранительницы наследия выдающегося русского философа Алексея Федоровича Лосева. На страницах книги автор вспоминает о трагических поворотах своей жизни, о причудливых изгибах судьбы, приведших ее в дом к Алексею Федоровичу и Валентине Михайловне Лосевым, о встречах со многими замечательными людьми — собеседниками и единомышленниками Алексея Федоровича, видными учеными и мыслителями, в разное время прошедшими «Арбатскую академию» Лосева.

Автор искренне благодарит за неоценимую помощь при пересъемке редких документов и фотографий из старинных альбомов В. Л. ТРОИЦКОГО и Е. Б. ВИНОГРАДОВУ (Библиотека «Дом А. Ф. Лосева»)

В этой замечательной квартире большая библиотека, книги все в новых переплетах, все чистенькие, вся русская и иностранная литература. Такое впечатление, что их вообще, кроме меня, никто не читает. Вся научная литература в кабинете Александра Ивановича Белецкого. Вся лингвистика (труды и словари, на всех европейских и восточных языках, вплоть до арабского, санскрита и японского) — в кабинете Андрея Александровича. Красив не только интерьер этой квартиры на улице Рейтарской со всеми картинами, книгами, изяществом обстановки и сервизов, но и обитатели ее. Сам Александр Иванович, изысканно любезный, Мария Ростиславовна (ежевечерняя классическая музыка за пианино, радостное гостеприимство) и, конечно, невестки — одна другой краше. Нина Алексеевна, жена Андрея — костюмы, прически, но и много нарочитого, жеманного, речь избалованного ребенка, то сюсюканье, то пришепетывание, то вольные жесты — однако этой даме уже давно за сорок (Андрею тридцать пять, он старше меня на десять лет, а Нина Алексеевна старше Андрея), и не всегда приятна присутствующим вечная игра в наивное детство, по сути дела скрытая неудовлетворенность. Зато жена Платона, или Тоси, красавица Славочка (полностью Борислава), — сама как произведение искусства, и хороша, и ласкова[287], пара очень эффектная. Эти молодые супруги, да если еще не капризничает их дочка, прелестная крошка Леночка, — одно загляденье. И все как-то одно к одному подходит — гармонически — и красота, и положение.

Мария Ростиславовна требует, чтобы я у них ежедневно обедала, Леночка зовет меня ежедневно с ней поиграть, Александр Иванович задаривает красивыми блокнотами и сказал, что «подношения будут продолжаться». Андрей показывает мне свои стихи и переписывает для меня в особую тетрадь особенно им любимые; Славочка и Тося возят меня на машине прогуляться. Однако Мария Ростиславовна признается мне, что ужимки Нины Алексеевны ее раздражают, а Нину Алексеевну раздражает отношение ко мне Андрея. Он не только провожает меня, но и ожидает после занятий, а когда я попросила этого не делать, мрачно ответил: «Пусть привыкают». Конечно, он страшно одинок. Не с кем побеседовать об эпиграфике, крито-микенском письме, да и о своих собственных рисунках — очень напоминающих японские, насквозь символичные — все больше моря, облака, громады скалистые, странные деревья и краски удивительно-нездешние. Андрей знает все, вплоть до санскрита, арабского, египетских иероглифов, говорит по-испански и пишет по-хеттски, читает по-японски. Но я пишу Валентине Михайловне: «А что толку. Он весь, как шкаф с учеными книгами или энциклопедия. Надо так, чтобы вся эта наука была в человеке незаметна, естественна и не пугала бы маленьких глупых людей…» А какая разница в методах у Андрея и Хана: «У Хана всякая мелочь становится большой, соединяется с чем-то другим. Она, как квадратик в мозаике — их много и все отдельные, а потом соединяются, и получается большое и красивое, и стройное. А у Андрея каждый кусочек сам по себе, а для чего он — неизвестно» (письмо к Валентине Михайловне 23 сентября 1948 года — день рождения Алексея Федоровича, которого я и поздравляю). В одном из писем ко мне, уже в Москву, видимо, 1951 года (оно не датировано), Андрей характерно пишет: «Мой принцип должен быть сформулирован так: 1 000 000 фактов и 0,1 обобщения… Наверное, нет вещи более хрупкой, чем история… Поэтому (не говорите Алексею Федоровичу) я думаю, что мельчайшие факты драгоценнее самого грандиозного обобщения». Мне не хочется заниматься пустяками, но и здесь, в Киеве, я готова помочь Алексею Федоровичу, сделать рефераты, переводы новых иностранных книг — их много у Андрея.

Эта обстановка, такая чужая, заставляет страдать меня от доброты и ласки Марии Ростиславовны, Александра Ивановича и Андрея.

До того соскучилась по своим «взросленьким», что послала отчаянное письмо (после благостного моего посещения Лавры) с просьбой «мурзилочке» (то есть Алексею Федоровичу) не читать: «Так жить не могу… остается только плакать… как мне здесь жить… руки опускаются, как будто взяли и обрезали крылья… страшно опуститься духовно…

Вы с Ханом для меня были, как живая вода… но мне говорят, что я привыкну» (26 сентября 1948 года). А как привыкнешь, если перед глазами всегда дорогие мне Хан и Мусенька, он — в кресле, она на диванчике притулилась. Отдыхают. Думают. И обо мне тоже. Чтобы их не очень расстраивать моими ламентациями детскими, рассказываю в письме, как живу, какая комната (хорошая, много цветов, стол письменный, книги), что покупаю, как сама готовлю завтрак на электрической плитке, как Мария Ростиславовна дала мне второе байковое одеяло (холодно в комнате на первом этаже деревянного старого дома, окно и стеклянная дверь в небольшой садик) и как на моей маленькой сковородочке помещаются две картошки, и этого вполне достаточно.

Но, видимо, права Мария Ростиславовна — заботы, учебные дела, книги серьезные, и я постепенно успокаиваюсь, привыкаю. А тут еще Александр Иванович дает читать свой лироэпос «Полдень. Вечер. Ночь» (первую часть он читал у нас в Москве). Спрашивает моего мнения. И я ему сразу говорю, что главное в этом лироэпосе — ритм и несомненное влияние Петрония, не в смысле неприличия, нет, а в общем тоне. На мои слова Александр Иванович так и расцветает. Оказывается, я отгадала, и Петроний на него всегда влиял, и такого замечания, как мое, он раньше ни от кого не слышал. Жалко мне стало милого, такого доброго ко мне Александра Ивановича. Особенно когда он признался, вздыхая: «Вот и домашние читали, и невестки, а никто ничего не сказал» (3 октября 1948 года). Ведь действительно домашние заняты совсем другим. Да и судьба Андрея такая же — никому его надписи не нужны. И Александр Иванович что-то унывает. Идут неприятности (как же, космополитизм, с ним борются!), и Александр Иванович уже не будет вице-президентом, и ему придется каяться — он говорит об этом с иронией, но бывают дни для него очень тяжелые. Мария Ростиславовна мрачнеет. Ей надо у всех поддерживать бодрость, дом держать на высоте, не унывать — дисциплина, порядок. Как она мне мою маму напоминает!

А меня постепенно втягивают занятия со студентами. Подробно пишу о своих занятиях, какие рассказы греческие даю для перевода у классиков I курса, о том, что они хорошо работают, создали научный кружок, утвердили темы по гомеровскому эпосу. Например, «Элементы крито-микенской культуры в „Одиссее“» (Андрей читал лекцию на эту тему), «Географическая карта Гомера», «Военный быт греков и троянцев в „Илиаде“», «Общинно-родовой строй в эпосе Гомера», «Женщины в общинно-родовом строе по „Илиаде“ и „Одиссее“», «Жертвоприношения и похоронные обряды в „Илиаде“», «Ремесла в гомеровском эпосе», «Гомеровский эпос в античном изобразительном искусстве» и многие другие.

Должна сказать, что к 8 марта работа нашего кружка и моя как руководителя была особо одобрена в докладе проректора на праздничном заседании[288].

Андрей доволен нашими общими с ним успехами, но зато горько жалуется на свое собственное положение, достаточно горестное и даже «каторжное», так как в Институте археологии распространилась «директивная скифомания». Греки числятся здесь «империалистами-поработителями». В местном историческом музее директор решил убрать экспонаты «греческого импорта» и заменить их образцами «скифского экспорта». Печалится Андрей о несчастной судьбе своих учеников (кому нужна классическая филология), выражая это по-гречески: «Λυπούμενα τήν δυστυχίαν αύτών βλέποντες» (даже такой пустяк опасается выразить на русском языке — письмо от 5 января 1949 года).

И даже когда совершился поворот к традиционному языкознанию после дискуссии 1950 года, выхода работы Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» (1950) и когда Андрей защитил, наконец, свою докторскую диссертацию в 1951 году в Институте языкознания АН СССР «Принципы этимологических исследований (на материале греческого языка)» (книжку с таким названием напечатал в 1950 году Киевский университет), он пишет мне: «Я порядочно устал… Я счастлив был бы отдохнуть от преподавания, но эта возможность пока что безмерно далека. Надеюсь увидеть Вас еще раз» (1951). Еще бы не устать! Думаю, что не только от преподавания. Как-никак, пришлось же ему закончить автореферат, совершая над собою страшное насилие, ссылками на работу Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», хотя и спасла она сравнительно-историческое языкознание (традиционное индоевропейское). Да еще, бедный, сделал вывод (представляю, что он переживал, но переживали все лингвисты, не один он, да и не только лингвисты, все советские ученые): «…наиболее полный охват изучаемого языкового материала и наиболее глубокое его понимание возможно при условии „внедрения марксизма в языкознание“ (Сталин И. В. Марксизм и вопросы языкознания. М., 1950. С. 29)».

Несмотря на защиту докторской, Андрею тяжело. На классическом отделении отменяют греческий язык, и это называется «борьба за классическое образование» под флагом «расширения профиля». Пока что идет сокращение наук. Бедный Андрей пишет: «Как на островке среди этого бурного моря, я нахожусь на кафедре общего языкознания» (24 февраля 1954 года). И в 1957 году он опять пишет о «гонении на классическую филологию», но полагает (думаю, правильно), что в этом виноваты сами классики, «не сумевшие доказать пользы своей науки в век расщепленного атома и децентрализации бывшей европейской культуры». Вместе с тем бороться «за правое дело», «за науку Соболевского и Дератани… бесполезно» (26 августа 1957 года). Многое он выносит за скобки, собираясь при встрече, на которую надеется, «рассказать устно».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Жизнь и судьба: Воспоминания"

Книги похожие на "Жизнь и судьба: Воспоминания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Аза Тахо-Годи - Жизнь и судьба: Воспоминания"

Отзывы читателей о книге "Жизнь и судьба: Воспоминания", комментарии и мнения людей о произведении.