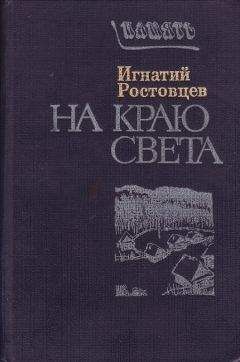

Игнатий Ростовцев - На краю света. Подписаренок

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "На краю света. Подписаренок"

Описание и краткое содержание "На краю света. Подписаренок" читать бесплатно онлайн.

Повествование Игнатия Ростовцева знакомит читателя с картинами жизни русского народа предреволюционных лет. Устами своего героя, деревенского мальчика Кеши Трошина, автор подробно рассказывает о быте и нравах одного из глухих мест Восточной Сибири, что «в пяти днях обозного пути по Енисею от Красноярска». Писатель воскрешает страницы истории сибирского крестьянства, напоминает о живых нравственных уроках нашего прошлого.

А потом, мне по-прежнему хотелось что-нибудь читать, хотя я и понимал, что читать книги мне теперь уж не положено. Пока я учился, чтение книг оправдывалось тем, что этого требует школа. Пошел учиться — значит, занимайся как следует, пиши, что надо, ну и книги читай, раз это требуется. Кончил школу в Кульчеке, поезжай в Кому. Выучился в Коме — отправляйся и Минусинск или в Красноярск. Доходи там до дела. А если остался дома — то принимайся за работу. Тут уж не до чтения. Теперь если тебя увидят с книгой, то сразу будут считать лодырем, отлынивающим от тяжелой мужицкой работы.

Я хорошо понимал, что мое учение кончилось насовсем, что мне теперь надо думать не о книгах, а о том, чтобы во время страды или сенокоса не быть посмешищем для всей деревни. Я понимал, что чтение книг будет теперь для меня действительно баловством и вызовет справедливое осуждение всей деревни. И осуждать-то будут прежде всего моих родных.

И все же я никак не мог смириться с тем, что мне навсегда заказано теперь чтение книг. Читать разные повести и рассказы, приключения на суше и на море во время страды и сенокоса, когда все, как каторжные, изводятся от работы, конечно, мне нельзя. Да и мои домашние этого не позволят. Но у нас ведь много праздников, в которые не принято работать. Пасху празднуют целую неделю. Святцы от рождества до крещенья — две недели — сплошной праздник. Потом масленица — целую неделю дым коромыслом. Двунадесятые праздники, два престольных дня, не считая воскресений. А потом, много праздников поменьше, которые можно было бы и не праздновать. А приходится. Николин день, егорьев день, Борис-Глеб, Илья Пророк… Все эти святые какие-то привередливые, и у мужиков вечно происходят с ними недоразумения. Поедешь в егорьев день на пашню — волки обязательно задерут потом коня или подсекут жеребенка. Будешь в день Бориса и Глеба убирать сено — не жди добра. Или стог грозой подпалит, или вихрем своротит, а потом забьет дождем. О николине дне и говорить не приходится. Очень сердитый святой этот Николай Мирликийский и большую силу забрал над мужиками. Такая же оказия получается и с Ильей Пророком. С ним тоже надо держать ухо востро. Того и гляди, градом хлеб побьет. Так что хочешь не хочешь, а приходится праздновать. И не только ильин день, но и ильинскую пятницу. В общем, в тяжелой мужицкой жизни я видел некоторые просветы, когда можно без ущерба домашности, не раздражая ревнивых соседей, посидеть за хорошей книгой, подумать о больших городах, о дальних странах, в общем, о далекой, сложной, непонятной, но интересной жизни, которая где-то катится мимо нас. Беда была только в том, что таких книг у меня не было.

Если бы Павел Константинович оставался у нас в Кульчеке, я объяснил бы ему, как мне трудно жить без книг, и попросил бы его выдать мне из своего заветного шкафа что-нибудь хорошее. И, конечно, Павел Константинович нашел бы что-нибудь такое, что я еще не читал. На худой конец, я мог бы перечитать у него некоторые старые книги.

Но Павла Константиновича в Кульчеке уже нет. Уже два года, как он женился на безкишенской учительнице и, говорят, уехал с нею в Красноярск. После него у нас сменилось уже две учительницы и приехал третий учитель. Квартирует у Тиминых и ходит по деревне в форменном мундире с позолоченными пуговицами.

Павлу Константиновичу вся деревня, от мала до велика, была знакома. Он всех знал, всех помнил, с каждым мужиком здоровался за ручку. У многих бывал в гостях. А по большим праздникам и на свадьбах его приглашали даже на гулянку. И он вместе со всеми хаживал по домам, и все дорожили его компанией и держались с ним строго и уважительно.

А новый учитель никого в деревне не знает и знакомств ни с кем не заводит. Изредка пройдет по улице в своем фирменном мундире. Ни на кого не смотрит, никому не кланяется. И до сего времени никто не знает, что он за человек, какого рода и характера, и почему он так гордо держится с народом. Мне даже в голову не приходило пойти к нему за книгами. Таким он мне казался недоступным.

Тогда я подговорил на это нашего Ивана Герасимовича. Он был много старше меня, давно женился, и у него пошли уж дети. И все равно он состоял со мной в большой дружбе. Когда я учился в кульчекской школе, он всегда интересовался тем, что я читаю, расспрашивал меня о прочитанном, вместе со мною восхищался необыкновенными людьми, описанными в книгах, и с каким-то особым интересом рассматривал в них картинки.

И вот теперь он по моей просьбе отправился к новому учителю за интересными книгами.

Вопреки нашему ожиданию новый учитель встретил его очень хорошо. Он даже обрадовался тому, что к нему наконец кто-то заявился из деревенских. А то, говорит, не знаю, как к вам и подступиться. Народ в деревне какой-то сумрачный, смотрят на приезжего косо. Того и гляди, пришибут ночью. Поговорить, кроме старосты и писаря, не с кем.

Иван Герасимович объяснил ему, что народ у нас только с виду хмурый, а на самом деле душевный. На свежего человека смотрят действительно косовато, особенно если он из начальства, да еще ходит в форменном мундире со светлыми пуговицами. Зато уж если кого полюбят, то готовы душу за него отдать. И стал ему рассказывать, каким уважением пользовался у нас Павел Константинович. К родным так не относились, как к нему.

Ну а насчет интересных книг — ничего не получилось. Школьная библиотека после Павла Константиновича почему-то не сохранилась. Для внеклассного чтения детям нечего давать. И новый учитель уж написал требование инспектору народных училищ в Новоселову. «Если, — говорит, — что-нибудь получу хорошее, то, пожалуйста, берите, читайте. Буду рад этому. А пока ничего нет». На том и разошлись.

Неудача с новым учителем сильно нас огорчила. Книг не было и, судя по всему, не предвиделось. Оставалось перечитывать свои собственные — историю лейб-гвардии Павловского полка. Эту книгу принес со службы и отдал мне дядя Егор Ларивоновых. Потом, у меня имелась еще одна книга от другого родственника. Тоже привезенная со службы. В той книге не было первых страниц, и я не знаю, как она называлась. В ней было несколько сочинений — «Пунин и Бабурин», «Однодворец Овсянников» и большой роман «Мальтийские рыцари в России». А у Ивана Герасимовича была интересная книга под названием «Лютеция», о том, как Юлий Цезарь воевал с галлами. Оказывается, на месте нынешнего Парижа в древние времена была деревня Лютеция. У Петьки Худякова нашлись сильно истрепанные «Дети капитана Гранта». Других книг для чтения у меня теперь не было, кроме «Чудесных исцелений у гроба отца Иоанна Кронштадского». Каждую зиму к нам наезжали какие-то богомольные старцы и почти даром всем навязывали эти книги. Но в Коме я так начитался душеспасительных описаний жизни и чудес великомучеников и преподобных отцов, что читать такие книги больше уж не мог.

Зима пришла в этом году неожиданно рано. Лето было дождливое, и все боялись затяжной осени с непролазной грязью, с непроезжими дорогами. А на самом деле осень выдалась сухая, и все успели управиться с работой. На покров уже выпал снег, начались ранние морозы, и, на удивление всем, через неделю установился санный путь. С покосов, с пашен и из тайги потянулись в деревню длинной вереницей подводы с сеном и с дровами.

Большинство мужиков занимаются у нас осенью охотой. Одни белкуют по Безкишу, в Кракчуле, в Шерегеше, другие промышляют колонков, горностаев. Третьи целыми днями пластают за лисицами. Многие охотятся за дичью, главным образом, за рябчиками. Всем хочется заработать лишнюю копейку.

Каждую осень Яша Браверман, наряду с белкой и другой пушниной, начинает принимать у нас сорочьи шкурки. Ну, тут уж принимаются за охоту и наши кульчекские ребята. Вооружившись берданками и старыми дробовиками, они гоняются по стаям и по гумнам за каждой сорокой.

Мы с Кононом тоже занялись этой охотой. Охотился, собственно говоря, Конон, а я только ходил за ним да смотрел, как он стреляет этих сорок из своей винтовки. В первое же воскресенье мы застрелили с ним трех сорок. Одну на нашем гумне, другую у Ермиловых в конской стае. А третью — уж когда шли домой. Увидели ее у Сычевых на огороде. Сидит на жерди и, какая-то глупая, стрекочет себе, не обращая на нас внимания. Тут Конон и подстрелил ее.

А вечером мы изобихаживали этих сорок. Дело это довольно трудное. Того и гляди разрежешь или порвешь сорочью шкурку. А такие шкурки Яша берет только вполцены. Но мы своих сорок ободрали как следует. Потом эти сорочьи шкурки осторожно натянули на тонкие планки и повесили в избе под потолок на просушку. А дня через три Конон сдал их Яше Браверману по десять копеек за штуку.

На следующее воскресенье к нам с утра заявился Илья Ларивоновых — тоже заполошный охотник. Они быстро сговорились с Кононом и пошли стрелять сорок. А меня с собой не взяли. «Не ходи, — говорят, — мешать нам будешь…» Как будто я не знаю, как нужно охотиться за сороками.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "На краю света. Подписаренок"

Книги похожие на "На краю света. Подписаренок" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Игнатий Ростовцев - На краю света. Подписаренок"

Отзывы читателей о книге "На краю света. Подписаренок", комментарии и мнения людей о произведении.