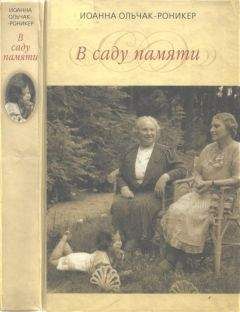

Иоанна Ольчак-Роникер - В саду памяти

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "В саду памяти"

Описание и краткое содержание "В саду памяти" читать бесплатно онлайн.

«В саду памяти» Иоанны Ольчак-Роникер, польской писательницы и сценаристки, — книга из разряда большой литературы. Она посвящена истории одной еврейской семьи, избравшей путь польской ассимиляции, но в зеркале судеб ее героев отражается своеобразие Польши и ее культуры. «Герои этой „личной“ истории, показанной на фоне Истории с большой буквы, — близкие родственники автора: бабушка, ее родня, тетки, дядья, кузины и кузены. Ассимилированные евреи — польская интеллигенция. Работящие позитивисты, которые видели свою главную задачу в труде — служить народу. Безумные романтики, поверившие, что можно до основания потрясти мир. И те, и другие оказались позднее в дьявольски сложных условиях тоталитаризма: коммунистического и фашистского… Самый талантливый сценарист не придумал бы таких хитросплетений. Только жизнь может столь драматичным образом создавать и перемешивать человеческие судьбы», — пишет о книге Анджей Вайда.

Книге Иоанны Ольчак-Роникер в 2002 г. была присуждена высшая национальная литературная премия Польши — «Нике».

10 ноября, согласно советско-немецкой договоренности, Вильно и часть виленского округа отошли к Литве. Когда 27 ноября советские части покинули город, жители с облегчением вздохнули. Прекратились террор и голод. Снова в магазинах появились продукты. Налаживалась жизнь, хоть и случались время от времени эксцессы — антилитовские, антипольские и, как всегда, когда народ раздразнили, антисемитские. Поначалу литовские власти в отношении поляков были настроены доброжелательно. Действовали польские школы, университет им. Стефана Батория, выходили польские журналы, без всяких помех функционировали различные польские институты. Правда, в Ковно ликвидировали польское консульство, однако заботу о беженцах взяло на себя посольство Великобритании, которое оформляло полякам выезд за границу.

Густав связался с Американским обществом психоаналитиков, которое намеревалось любой ценой вытащить его с семьей в Америку. Только прибыть в Стокгольм, где их уже ждали дорожные документы и деньги. Но без Рыся ехать они не могли.

Марыля приехала за ним в Варшаву, однако отправиться с ней поездом он не решился — у него не было должных документов.

И тогда Рысь, чтобы добраться до Вильна, вынужден был воспользоваться зеленой границей. Из районов, занятых немцами, таким вот образом бежали тысячи людей, прежде всего евреев, в надежде, что через Литву попадут прямиком на Запад. Вот как позднее он описал этот путь: Ночью, в сорокаградусный мороз, утопая по пояс в снегу, люди, точно звери, убегали из Варшавы, гонимые и той, и другой оккупациями. Мужчины и женщины с детьми на руках проскальзывали между выстрелами через пограничные кордоны. Многие не дошли. Избитых, измученных, немцы по целым дням держали на открытом воздухе, арестовывали и не раз вновь возвращали на литовские и советские посты, перебрасывая с одной стороны границы на другую, — назад. Они возвращались в изголодавшийся Белосток или Львов, а то, если хватало сил, в измученную Варшаву или Лодзь. <…> У тысячи, протоптавших эту дорогу, она, доведя их до Вильно, властно требовала дань-жертву. Ею могло стать все наличное имущество, включая сюда последние сто злотых или сторублевку, которые немедленно отбирались… Иногда это были обмороженные пальцы, руки, ноги, уши, а то и лицо… Десятки маленьких детей умерли с голоду на этой несчастной «нейтральной полосе», на ничейной земле, застряв между немецкой и советской линиями фронта. Многие, уже добравшись до Вильно, замерзали в лесу или умирали от воспаления легких. Это была очень трудная тропа. Когда я шел по ней в декабре 1939-го, ее освещала луна, и небо улыбалось ей звездами. Светлая, вьющаяся между могучими, черными соснами, она напоминала человека, заблудившегося в ночи.

Когда наконец он прибыл в Вильно, выбраться в Стокгольм уже было нельзя. Морской путь контролировался немцами, которые обстреливали и обыскивали латышские и эстонские суда, выискивая всех мужчин от восемнадцати и до пятидесяти лет. На самолеты из латышской Риги не было билетов. Решили переждать зиму. Рысь, чтобы не терять попусту времени, начал пока заниматься в университете на экономическом и социологическом отделениях. А литовцы меж тем усилили антипольскую политику. Началось спешное олитовливание школ и институтов, исчезли польские вывески и надписи, названия улиц, с домов убрали польские гербы и эмблемы. Закрывавшиеся учебные заведения функционировали теперь тайно, благодаря чему мальчишка мог по-прежнему слушать лекции и вроде бы нормально жить. Не будь этих польских ограничений, можно было даже подумать, что жизнь в Вильно течет своим чередом. Пропитания хватало, везде открыты рестораны и кафе, вовсю шла торговля валютой и фальшивыми документами, и все не переставая уверяли друг друга: вот-вот положение улучшится.

Ранней весной 1940 года Быховским удалось-таки вылететь из Риги в Стокгольм. Но там они опять угодили в ловушку. Война охватила всю Европу, и попасть из Швеции в Америку нельзя было уже ни по воде, ни по воздуху. На Северном и Балтийском морях шли немецко-английские бои. Немецкие налеты на Британские острова ликвидировали воздушные сообщения с Соединенными Штатами. Одновременно с налетами началась «битва за Атлантику». Немцы атаковывали все суда и корабли, плывшие через океан.

Уже ни у кого не вызывало сомнения: победив Европу, немцы примутся за Советский Союз. И небезосновательно мучил страх: жертвами атак прежде всего станут евреи, пребывающие на захваченных Россией восточных землях Польши. Тогда возникла идея эвакуировать тех, кому угрожала опасность, в тот далекий мир через Сибирь и Японию. Нам пока мало что известно об инициаторах этой затеи и ее исполнителях. Вполне возможно, что ее разработала польская разведка по договоренности с двумя консульствами в Ковне: голландским и японским. Голландец Ян Звертендийк выдавал свидетельства, заверяя, что в Антильскую Голландию въезд безвизовый. На основе этих свидетельств японский консул Хиунэ Сугихара ставил в паспорта японские транзитные визы.

Рышард Быховский, Вильно, 1940 г. Открытка Кшиштофу Бачиньскому.

Японское консульство в Ковне действовало во время войны как разведывательный центр, сотрудничавший с польской разведкой по выявлению непонятных немецко-советских отношений. За информацию, полученную от поляков, японцы оказывали им помощь, предоставляя свою дипломатическую почту и тайно переправляя офицеров польской разведки в свои разведывательные отделения в Европе. Все это поспособствовало тому, что японское Министерство иностранных дел согласилось выдать польским гражданам шестьсот виз. Известие распространилось молниеносно, и около японского консульства в Ковно стали расти толпы жаждущих. Среди них, наверное, находились и Быховские, которые только что вернулись назад из Стокгольма.

15 июня 1940 года советские танки вновь вошли в Вильно. Началось второе советское вторжение, на сей раз растянувшееся на год и, разумеется, со всеми вытекающими отсюда последствиями, как то: грабежи, голод, аресты, массовая департация в глубь России поляков, литовцев, латышей. Тем больше возлагались теперь надежды на японское консульство. Сугихара спешил. Сначала визы выписывались ручкой, потом прибегли к соответствующей печати, которую поляки, работавшие в консульстве, тотчас же подделали и начали сами проставлять ее на паспортах. Считается, что тогда было выдано шестьсот тысяч виз (в том числе две тысячи официально) главным образом евреям.

Через два месяца после присоединения Литвы к Советскому Союзу японское консульство в Ковно закрыли, а Сугихару перевели в Прагу. Говорят, он продолжал выписывать визы, уже сидя в поезде. Быховские, с большим трудом получив выездные документы из России и билеты на поезд, двинулись зимой по транссибирской железной дороге из Москвы во Владивосток. Путешествие длилось двенадцать дней. Маленькая Моника перед самым отъездом заболела коклюшем. В поезде все это время у нее был страшный кашель и рвота. Русские панически боялись заразных болезней, узнай они, что ребенок болен, всю семью сняли бы с поезда и оставили на безлюдной сибирской станции. А потому при появлении контролера родители с головой накрывали девочку шубами и пледами, чтоб не слышно было ее сипа. Но тогда она начинала задыхаться.

После последнего тщательного досмотра, 5 февраля 1941 года, они сошли в оледеневшем старом Владивостоке, в самый пик сибирской зимы. Оттуда на видавшем виды разваливающемся рыбацком катере на двадцать человек, в который влезли сто, полдня плыли к небольшому порту Цуруга в Японии. Им здорово повезло. Не выдержав следующего рейса, катер пошел ко дну.

Въездная виза Быховских в Японию

В Токио прибывшим оказал теплый прием польский посол Тадеуш Ромер. На время их пребывания в Японии он снял гостиницу и помог достать билеты на корабль, отплывавший в Калифорнию. Не так-то легко оказалось это сделать. Суда были переполнены. Приходилось долго ждать места. За два дня до отъезда Марыля вдруг заметила, что покрыта красными пятнами. Густав с ходу определил: ветрянка. Он отлично знал — строгий американский контроль в порте ни за что не пропустит ее в таком состоянии на пароход. Достать билеты на другой рейс невозможно.

Он предложил Марыле лечь в постель и не впускать в номер прислугу отеля. Сбегал в город и купил в огромном количестве тонкой черной материи. Укутал ею Марылю с ног до головы, а удивленной горничной пояснил, что у жены тяжелейшая депрессия по утрате родины, и, надо надеяться, столь невероятный траур позволит ей сохранить в себе подобие внутреннего равновесия. Через два дня в черной вуали и траурных шелках она поднялась на борт корабля, а муж, показывая медицинским служащим приглашение, добавлял, что как дипломированный психиатр берет на себя ответственность за состояние здоровья жены. Все долгое путешествие по океану прошло в закрытой каюте. В апреле 1941 года они достигли Сан-Франциско.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "В саду памяти"

Книги похожие на "В саду памяти" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Иоанна Ольчак-Роникер - В саду памяти"

Отзывы читателей о книге "В саду памяти", комментарии и мнения людей о произведении.