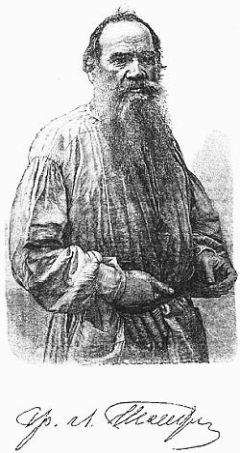

Ромен Роллан - Жизнь Толстого

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Жизнь Толстого"

Описание и краткое содержание "Жизнь Толстого" читать бесплатно онлайн.

Жизнь тех, о ком мы пытаемся здесь рассказать, почти всегда была непрестанным мученичеством; оттого ли, что трагическая судьба ковала души этих людей на наковальне физических и нравственных страданий, нищеты и недуга; или жизнь их была искалечена, а сердце разрывалось при виде неслыханных страданий и позора, которым подвергались их братья, – каждый день приносил им новое испытание; и если они стали великими своей стойкостью, то ведь они были столь же велики в своих несчастьях.

«Толстой – великая русская душа, светоч, воссиявший на земле сто лет назад, – озарил юность моего поколения. В душных сумерках угасавшего столетия он стал для нас путеводной звездой; к нему устремлялись наши юные сердца; он был нашим прибежищем. Вместе со всеми – а таких много во Франции, для кого он был больше, чем любимым художником, для кого он был другом, лучшим, а то и единственным, настоящим другом среди всех мастеров европейского искусства, – я хочу воздать его священной памяти дань признательности и любви…»

Но стоит им соединиться – и снова разлад. Графиня не может примириться с этой манией религиозности, которая побуждает Толстого взяться с помощью раввина за изучение еврейского языка.

«…Ничего его больше не занимает и не интересует…» «…тратит силы на пустяки…», «…скрыть своего недовольства я не могу».[150]

Она пишет ему:

«…Я могу только сказать: «наслаждайся», и все-таки огорчаться, что такие умственные силы пропадают в колотье дров, ставлении самоваров и шитье сапог…»

И добавляет с ласковой усмешкой любящей матери которая наблюдает за своим взбалмошным ребенком:

«…Я успокоилась на фразе: «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало…»[151]

Но письмо еще не отправлено, а она уже представила! себе, как муж будет читать эти строки. Перед ней встали его добрые, ясные глаза, опечаленные ее иронией; в порыве любви она вскрывает свое письмо:

«…я вдруг себе ясно тебя представила, и во мне вдруг такой наплыв нежности к тебе. Такое в тебе что-то есть умное, доброе, наивное и упорное, и все освещено только тебе одному свойственным светом нежного участия ко всем и взглядом прямо в душу людям».

Так эти два любящих существа мучили друг друга, затем сокрушались по поводу причиненных страданий и ничего не могли изменить. Такими безысходными их отношения оставались около тридцати лет, и конец пришел только в тот час, когда старый, умирающий король Лир, в минуту безумия, бежал ночью из родного дома. Часто недостаточно обращают внимания на трогательное воззвание к женщинам, которым кончается «Так что же нам делать?»

Толстой отнюдь не сочувствовал модному в то время «феминизму»,[152] Но для той, которую он называет «женщиной-матерью», для той, которой открыт истинный смысл жизни, он находит слова благоговейного обожания; он воздает великую хвалу ее скорбим и ее радостям, беременности и материнству с их чудовищными муками, годами неусыпного труда, незаметного и изнурительного, за который женщина ни от кого не ждет благодарности, и то несказанное блаженство, которое она испытывает после мук рождения, исполнив закон природы. Он рисует образ преданной жены, которая во всем опора, а ее помеха своему мужу. Она знает, что «только самоотверженный, невидимый, безнаградный труд… для жизни других есть… призвание человека».

«Такая женщина не будет не только поощрять мужа к обманному, фальшивому труду, имеющему только целью пользование трудом других, но с отвращением и ужасом будет относиться к такой деятельности, служащей двойным соблазном для детей… будет всегда… уважать и ценить в мужчинах, требовать от них настоящий труд с тратою и опасностью…» Она знает, что дети, то есть следующие поколения, есть самое великое и святое, что дано людям видеть в действительности, и служение всем своим существом этой святыне есть ее жизнь… Она будет воспитывать в детях «способность самоотверженного исполнения воли божьей…» «Вот такие-то… женщины властвуют над властвующими мужчинами» и служат путеводною звездою людям. «Да, женщины-матери, в ваших руках спасение мира».[153]

Это призыв человека умоляющего, еще не потерявшего надежды… Но услышат ли его?

Несколькими годами позже последний луч надежды гаснет:

«Вы, верно, не думаете этого, но Вы не можете и представить себе, до какой степени я одинок, до какое степени то, что есть настоящий «я», презираемо всеми, окружающими меня».[154]

Если самые близкие, любящие люди не оценили должным образом величия этого нравственного перерождения, можно ли было ждать от остальных большего понимания или большего уважения? Тургенев, с которым Толстой пожелал помириться скорее из христианского смирения, а вовсе не потому, что стал лучше относиться к нему,[155] говорил о нем иронически: «Мне очень жаль Толстого… а впрочем, как говорят французы: «Chacun tue ses puces a sa maniere».[156]

Несколько лет спустя, незадолго до своей смерти, Тургенев написал Толстому известное письмо, в котором умолял своего «друга», «великого писателя земли русской», вернуться к литературе.[157]

Все европейские писатели разделили тревогу умирающего Тургенева и присоединились к его просьбе. Мельхиор де Вогюэ в конце статьи о Толстом, написанной в 1886 г., выражает свое негодование по поводу портрета, на котором Толстой изображен в крестьянском одеянии, с шилом в руке:

«Создатель шедевров, это ли ваше орудие?… Наше орудие перо, наша нива – душа человеческая, которой тоже надо дать приют и пищу. Позвольте напомнить вам слова русского крестьянина, московского первопечатника, который воскликнул, когда его пытались возвратить к сохе: «Мое дело не хлеб сеять, а бросать в мир семена мысли».

Можно подумать, что Толстой помышлял когда-либо отказаться от своего призвания сеятеля мысли!.. В конце «В чем моя вера?» он пишет:

«Я верю, что разумная жизнь – свет мой на то только и дан мне, чтобы светить перед человеками… Я верю, что моя жизнь и знание истины есть талант, данный мне для работы на него, что этот талант есть огонь, который только тогда огонь, когда он горит… Я верю, что единственный смысл моей жизни – в том, чтобы жить в том свете, который есть во мне… и высоко держать его перед людьми так, чтобы люди видели его».[158]

Но этот свет, этот огонь, «который только тогда огонь, когда он горит», вызывал тревогу у большинства писателей. Наиболее проницательные, вероятно, догадывались, что их искусство рискует стать первой жертвой этого огня. Они делали вид, что все искусство как таковое в опасности и что Толстой, подобно Просперо, навеки разбил магическую палочку, утратил секрет творчества.

В действительности все было совсем не так; и мне хотелось бы показать, что Толстой не только не разрушил искусства, но пробудил силы, лежавшие втуне, и что вера не только не убила в нем художественный гений, но, напротив, способствовала его обновлению.

Сколь это ни странно, но обычно, рассуждая о взглядах Толстого на науку и искусство, забывают о его книге «Так что же нам делать?» (1884–1886 гг.), а ведь в этой книге как раз и выражены его взгляды по данному вопросу. Именно там Толстой впервые выступает против науки и искусства; и этот первый его бой был самым ожесточенным изо всех, которые он вел на этом поприще. Странно, что во время полемики, разгоревшейся недавно во Франции по поводу тщеты науки и бесплодия интеллигенции, никому не пришло в голову обратиться к этому труду Толстого. Книга «Так что же нам делать?» – самое грозное из всех известных обличений, направленных против «евнухов науки» и «пиратов искусства», против касты жрецов духа, которая, опрокинув или подчинив себе господствовавшие до нее касты – церковь, государство, армию, – водворилась на их место и, не желая, да и не будучи в состоянии принести пользу человечеству, претендует на всеобщее восхищение и слепое поклонение. Люди эти выдают за непреложный закон бесстыдную догму – «наука для науки» и «искусство для искусства», и нет более лживой маски для всех, кто пытается оправдать и даже возвеличить свой чудовищный эгоизм и нищету духа.

«Я не только не отрицаю науку и искусство, – утверждает Толстой, – но я только во имя того, что есть истинная наука и истинное искусство, говорю то, что я говорю». Во имя их он требует, чтобы были «высланы торговцы из храма».

«Наука и искусство так же необходимы для людей, как пища и питье, и одежда, даже необходимее…» Истинная «наука эта всегда имела своим предметом знание того, в чем назначение и потому истинное благо каждого человека и всех людей», «…истинное искусство… не имело другого значения, как выражение науки о назначении и благе человека».

И он восхваляет тех, кто, «с тех пор, как есть люди… на гуслях и тимпанах, в изображениях и словами выражали свою и людскую борьбу с обманами… свои страдания в этой борьбе, свои надежды на торжество добра, свое отчаяние о торжестве зла и свои восторги в сознании этого наступающего блага».

Толстой рисует образ истинного художника, и описание это дышит жгучей болью и священным гневом:

«Деятельность научная и художественная… только тогда плодотворна, когда она не знает прав, а знает одни обязанности. Только потому, что она всегда такова, что ее свойство быть таковою, и ценит человечество так высоко эту деятельность. Если люди действительно призваны к служению другим духовной работой», то они всегда будут страдать, исполняя это служение, потому что только страданиями, только муками рождается духовный мир. «…Страдание и самоотвержение всегда будет уделом мыслителя и художника» потому, что цель его есть благо людей. Люди несчастны: страдают, гибнут. Ждать и бездельничать некогда. Мыслитель и художник никогда не будет сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли воображать; он будет всегда, вечно, в тревоге и волнении; он мог решить и сказать то, что дало бы благо людям, избавило бы их от страдания, но он не решил и не сказал, а завтра, может, будет уже поздно – он умрет. «Не тот будет мыслителем и художником, кто воспитывается в заведении, где будто бы делают ученого и художника (особенно же делают губителя и науки и искусства), и получит диплом и обеспечение, а тот, кто и рад бы не мыслить и не выражать того, что заложено ему в душу, но не может не делать того, к чему влекут его две непреодолимые силы: внутренняя потребность и требование людей.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Жизнь Толстого"

Книги похожие на "Жизнь Толстого" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ромен Роллан - Жизнь Толстого"

Отзывы читателей о книге "Жизнь Толстого", комментарии и мнения людей о произведении.