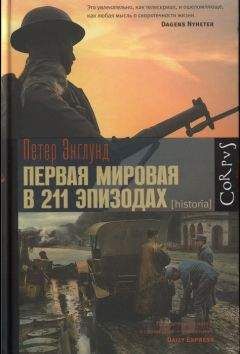

Петер Энглунд - Первая мировая война в 211 эпизодах

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Первая мировая война в 211 эпизодах"

Описание и краткое содержание "Первая мировая война в 211 эпизодах" читать бесплатно онлайн.

Петер Энглунд известен всякому человеку, поскольку именно он — постоянный секретарь Шведской академии наук, председатель жюри Нобелевской премии по литературе — ежегодно объявляет имена лауреатов нобелевских премий. Ученый с мировым именем, историк, он положил в основу своей книги о Первой мировой войне дневники и воспоминания ее участников. Девятнадцать совершенно разных людей — искатель приключений, пылкий латиноамериканец, от услуг которого отказываются все армии, кроме османской; датский пацифист, мобилизованный в немецкую армию; многодетная американка, проводившая лето в имении в Польше; русская медсестра; австралийка, приехавшая на своем грузовике в Сербию, чтобы служить в армии шофером, — каждый из них пишет о той войне, которая выпала на его личную долю. Автор так “склеил” эти дневниковые записи, что добился стереоскопического эффекта — мы видим войну месяц за месяцем одновременно на всех фронтах. Все страшное, что происходило в мире в XX веке, берет свое начало в Первой мировой войне, но о ней самой мало вспоминают, слишком мало знают. Книга историка Энглунда восполняет этот пробел. “Восторг и боль сражения” переведена почти на тридцать языков и только в США выдержала шесть изданий.

В глазах Бочарской все это празднество оборачивалось каким-то ужином с призраками, и не только потому, что она и все остальные вспоминали в этот момент тех, кого не было с ними, пропавших, погибших (одним из них был ее кузен Владимир), — но и потому, что в них самих что-то умерло:

Я смотрела на лица этих людей, знакомых мне, и понимала, что все они изменились. Казались теперь изможденными, постаревшими, их выражение поразило меня. […] Когда я озираюсь вокруг, люди кажутся мне карикатурами на свое прежнее “Я”: измученные, усталые, изменившиеся до неузнаваемости. Во что же они превратятся и как долго все это будет продолжаться?

Ровно в полночь немцы начали артобстрел, однако празднование продолжалось как ни в чем не бывало. Гости танцевали, только голоса их звучали громче, перекрывая грохот канонады. Когда кто-то распахнул дверь, чтобы глотнуть свежего воздуха, раздался крик: “Пахнет газом!”

Глубокий слой снега конечно же смягчил эффект от газовых гранат, однако мужчинам и женщинам пришлось натянуть на себя резиновые противогазы. Праздник продолжался, но уже с участием каких-то “гротескных чудовищ”, по словам Бочарской. Несколько пар пытались продолжить танец, но поняли, что противогазы слишком тяжелые. И праздник выдохся. Пить было больше невмоготу; невозможно было расслышать слова собеседника. Все замерли в ожидании. В углу сидели двое в противогазах и играли в шахматы.

135.Вторник, 16 января 1917 года

Мишель Корде размышляет над образом потомков

Что-то происходит, что-то меняется в атмосфере. Пропадает интерес к войне, или, скорее, многие подвержены настроениям эскапизма. Романтически приукрашенные повествования о солдатах и героизме, наводнившие все журналы в первые годы войны, уже не в моде, их заменяют детективы, криминальные истории и прочее, что столь типично для бегства от действительности. Многие явно и недвусмысленно говорят о своем неприятии войны. И все же официальный тон по-прежнему задают шовинисты, националисты, оппортунисты и газетчики.

Нетрудно было расслышать эхо этого официоза в среде простых людей. Долго запрещалось проповедовать мир, даже говорить о мире. Слово “мир” исчезло из обихода, от него веяло пораженчеством, германофильством и бесхребетным соглашательством. Всего лишь одно слово вызывало протесты, проклятия или недоумение и даже породило цензуру. Одобрялось только слово “победа”, полная и окончательная. Практически во всех воюющих странах страдания и потери не способствовали достижению компромисса, а еще больше укрепили стремление к “победе”. Иначе все эти страдания и потери напрасны, не так ли? И ради чего идти на компромисс, если мы все равно непобедимы?

И все же что-то происходит. Что-то меняется в словоупотреблении. Пока еще только на улице, между людьми.

Теперь можно услышать, что люди тоскуют по “миру”, — да, именно так. Несколько дней назад, когда Корде стоял на морозе и ждал трамвая, он услышал разговор между женщиной и полковым священником, только что побывавшим на Сомме и в Вердене. Священник сказал ей: “Достаточно уже матерей, носящих траур. Будем надеяться, что это скоро закончится”. А совсем недавно, в том же трамвае, он слышал, как одна женщина из высшего класса, в мехах, громко сказала солдату: “Если бы не тысячи подлецов и идиотов, голосовавших за партии войны, то ты не торчал бы на войне все эти тридцать месяцев”. Многие смущенно обернулись к ним, язвительно улыбаясь, а одна женщина пролетарского вида, сидевшая рядом с Корде, пробормотала: “Она совершенно права”.

Не только отвращение и усталость теперь обрели голос. Перемены в настроении отчасти зависели и от реакции на мирные инициативы, которые в прошлом месяце исходили сперва от Германии и ее канцлера Бетман-Гольвега[225], а затем (всего пару дней назад) от США и президента Вильсона. Страны союзнической коалиции решительно отвергли первое предложение, а второе встретили таким количеством возражений, претензий и туманных требований, что стало ясно: скорого заключения мира ждать не приходится.

Но Слово вновь пробудилось к жизни. “Мир”.

В опубликованном письме кайзера, адресованном канцлеру, отстаивались мирные инициативы немцев. Вильгельм, в частности, писал: “Выступить с предложением заключить мир — означает совершить моральный поступок ради освобождения всех стран, включая нейтральные, от бремени, которое может раздавить нас”. В тот же день все французские газеты откликнулись на письмо, полемизируя и подвергая сомнению его подлинность. Американскую мирную инициативу пресса встретила так же прохладно, даже презрительно: “Химера! Иллюзии! Мания величия!” Корде слышал, как американского президента обвиняли в том, что он “более немец, чем сами немцы”.

Как можно было судить о возможностях мира и проблемах войны в странах, где единственное доступное массам средство информации — пресса подвергалась жесточайшей цензуре и находилась в руках пропагандистов, провокаторов и идеологов? Корде ничуть не утешала мысль, что, возможно, потомки сумеют разобраться в хаосе эмоций, навязчивых идей, мифов, полуправды, иллюзий, словесной эквилибристики, лжи и миражей, которые породила эта война. Конечно, он часто мысленно возвращался к тому, что же такое, собственно, произошло, когда летом, два с половиной года назад, сошла эта лавина; он ревностно собирал маленькие кусочки фактов, найденные то там, то сям, валяющиеся словно позабытые улики на давнишнем месте преступления. Вопрос заключался лишь в том, что именно исследовать, задним числом.

Ему давно известно, что картина войны и общественного мнения искажается прессой до неузнаваемости. В апреле 1915 года он записал в своем дневнике: “Страх перед цензурой и необходимость потакать низменным инстинктам [общества] заставляют ее [прессу] изрыгать лишь ненависть и оскорбления”. Политики и генералы, подстегивавшие в 1914 году милитаристские настроения в обществе, стали теперь заложниками этой общественной ненависти, отметавшей всякую мысль о мирном соглашении, и даже тактически оправданные отступления сделались невозможными, поскольку они в глазах прессы и простых людей сразу же превращались в символ поражения, — как в случае с Верденом[226]. Но возможно, что-то наконец начинает меняться?

Понятно, что газеты вряд ли смогут послужить надежным источником для будущих поколений историков. А частные письма? Корде сомневается. “Письма с фронта дают ложное представление о войне. Тот, кто пишет письмо, знает, что оно будет вскрыто. И стало быть, его основная задача — произвести впечатление на своих будущих читателей”. Тогда, может, фотографии? Надо ли их использовать, чтобы понять, как все было на самом деле, например, в тылу? Нет, считает Корде. Он пишет в своем дневнике:

Либо тщеславие, либо стыд мешают нашим иллюстрированным журналам показывать отдельные стороны жизни. Так что потомкам достанутся обрывочные фотоматериалы о войне. Например: фотографии не показывают нам, что в домах почти всегда темно из-за отключений электричества, что на улицах тоже унылые потемки, а в овощных лавках горят стеариновые свечи, что мусорные баки стоят на тротуарах до трех часов дня, потому что не хватает мусорщиков; не показывают они нам и очереди в три тысячи человек, выстраивающиеся в бакалейные магазины за своими пайками сахара. И, к нашему изумлению, фотографии запечатлели огромные толпы, до отказа заполняющие рестораны, чайные салоны, театры, варьете и кинотеатры.

136.Январский день 1917 года

Паоло Монелли учится избегать любопытных визитеров

Морозы начали отступать, а заодно поутихли и обстрелы. Извилистые тропы снова истоптаны мулами. В такое время здесь начинают появляться визитеры, интересующиеся знаменитой высотой, чтобы потом с гордостью заявить: “Я был там!”

Их тут не любят.

Если гости низшего чина, их еще издали забрасывают снежками и льдинками, а потом притворяются, будто ничего не произошло, когда те, в замешательстве, пыхтя, все в снегу, появляются на плато. Для тех, кто повыше рангом, требуются более изощренные уловки. Неподалеку от оборонительных сооружений заложили несколько взрывных зарядов, и когда по телефону им сообщали, что какая-то шишка внизу начинает подъем, они устраивали небольшой взрыв. Каскад камней и снега катился вниз, и австро-венгерский пост на вершине горы прямо напротив мгновенно отвечал полудюжиной снарядов (“Зиим-шуум, зиим-шум!”).

Командир батальона обычно извинялся, уверяя, что не в курсе происходящего. “До сих пор здесь наверху было так спокойно”. А высокопоставленный визитер “сразу же начинает испытывать ностальгию по долине” и покидает гору.

♦

В это время Владимир Литтауэр по-прежнему находится на фронте у Двины, где царило затишье. Много ночей подряд рабочий батальон из “почтенных бородачей” отправляли возводить заграждения из колючей проволоки на льду реки. И множество раз он прекращал работу, едва немцы открывали огонь. Командир полка Жуков обратился с речью к батальону. Он

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Первая мировая война в 211 эпизодах"

Книги похожие на "Первая мировая война в 211 эпизодах" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Петер Энглунд - Первая мировая война в 211 эпизодах"

Отзывы читателей о книге "Первая мировая война в 211 эпизодах", комментарии и мнения людей о произведении.