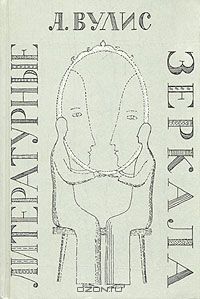

Абрам Вулис - Литературные зеркала

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Литературные зеркала"

Описание и краткое содержание "Литературные зеркала" читать бесплатно онлайн.

Фантастические таланты зеркала, способного творить чудеса в жизни и в искусстве (которое ведь тоже зеркало), отразила эта книга. В исследовательских, детективных сюжетах по мотивам Овидия и Шекспира, Стивенсона и Борхеса, Булгакова и Трифонова (а также великих художников Веласкеса и Ван Эйка, Латура и Серова, Дали и Магритта) раскрываются многие зеркальные тайны искусства.

Остап — артист по натуре, талантливый подражатель, живое зеркало. Ничего нет в его монологе придуманного. В каждом его речении — дух «шапкозакидательства». Каждый штришок рассчитан на узнавание — вплоть до шахматной лихорадки, эпидемического поветрия тех лет, когда футбол не достиг своего апогея в болельщических сердцах, а хоккей, может быть, еще только изобретали. Выполняя свою мистификацию, Остап — сознательно или бессознательно — вершит пародию, и ставка на узнавание — первая ее ступень.

Что же происходит дальше? Обманутые васюкинцы жаждут «практически провести мероприятие в жизнь, подвести, так сказать, базу». Что ж, мистификация развивается закономерно: пока рыба не клюнет, рыбная ловля не начнется. Дело — следующая ступень мистификации, кульминационная, коронная, ради нее и затевался обман. И Остап переходит к практическим действиям. Он берет у одноглазого шахматиста деньги «на первичные телеграммы». Потом в карман великого комбинатора перекочевывает выручка за будущий «сеанс одновременной игры на 160 досках». И на этом событийная фаза мистификации завершается.

Обман, естественно, разрешается мошенничеством. Давно ли дерзновенный гроссмейстер витийствовал на манер ветхозаветного пророка? Давно ли возносились в небо роскошным фейерверком его сказочные посулы? И вдруг вся эта пиротехника оказывается увертюрой к заурядной афере.

Наступает последняя фаза мистификации. Кто-нибудь сейчас будет посрамлен. Что-нибудь сейчас обесценится. Какая-нибудь высокая «отметка» на шкале романных ценностей неудержимо покатится вниз. Может быть посрамлен мистификатор, может быть посрамлен мистифицируемый, но сама девальвация неотвратима.

Миновав ситуации обыгрыша, розыгрыш устремляется к проигрышу. Да, да, именно моральный проигрыш закономерно венчает мистификацию — дабы в выигрыше осталась моральная справедливость, ради нее автор и затевал свои игры, городил огород и устраивал рыбную ловлю.

Случается, что в проигрыше — обе стороны: и мистификатор, и его жертва. Таков финал васюкинского предприятия. Великого комбинатора разоблачают — но не васюкинцы, а обстоятельства. А наивным васюкинцам достается сомнительный приз безуспешной погони.

Наряду с пародией явной, пародией громкой и откровенной, в организации повествовательной прозы участвует также пародия редуцированная, иначе говоря, такая, комический пафос которой (буде он существует) проявляется сдержанно или условно, на умозрительной ноте. Перед нашими глазами проходят картины, параллельные основным. Вместе с тем эти картины не принадлежат к обязательной атрибутике сюжета. Они — вольная ассоциация автора или героя. Они — неофициальное вмешательство потусторонней этической позиции, нечто вроде античного хора с его суфлерскими репликами. Они — реплика со стороны. Иногда они — сразу и одно, и другое, и третье. Иногда — либо то, либо другое, либо третье. Варианты и комбинации возможны любые.

Напомню еще раз эту историю. В маленьком средневековом государстве скончался король. Его сын подозревает, что эта смерть насильственная. В убийстве он склонен винить собственную мать и ее нового супруга, нового короля. Желая найти истину, он приглашает чужеземных актеров и поручает им сыграть сцену отравления перед монаршей четой. Реакция этих зрителей ужас, гнев, растерянность — уверяют принца в самом страшном: его подозрения справедливы.

Театр Гамлета в театре Шекспира, зеркало в зеркале — причастна ли эта техника к пародии? Проанализируем «Мышеловку». Единственная художественная цель автора, о которой мы знаем: узнавание. Единственный способ дать огласку подозрениям Гамлета: ряжение — а это театрализованная форма остранения. Перед нами классическая формула пародии. Или, если учесть, что гипотеза принца перекодирована в поступки, — мистификации. Но мистификация эта не комической, а трагической окраски.

Вставные новеллы, интермедии, интерлюдии, аллегорические намеки, параболы самого разного структурного типа — все это средства пародийной интерпретации текста. Вовсе не обязательно комической. Еще и назидательной. Философской. Политической. Публицистической. Но во всех случаях зеркальной, во всех случаях — повторяющей мотивы основного сюжета.

Притча — вот общая модель всех видов «приблудной» пародии, внутрижанрового жанра, как бы выдуманного пришельцами: на такое «надмирное» знание он подчас претендует.

Свои мысли о пародии Ю. Тынянов подытожил следующим образом: «История пародии самым тесным образом связана с эволюцией литературы.

Обнажение условности, раскрытие речевого поведения, речевой позы огромная эволюционная работа, проделываемая пародией.

Процесс усвоения какого-либо литературного явления есть процесс усвоения его структуры, как системы связанной, соотнесенной с социальной структурой. Процесс такого усвоения торопит эволюционную смену художественных школ»[28].

Эти слова выводят нас к мысли об общелитературной роли пародии. Неизбежным их фоном не могут не стать другие факторы, воздействующие на «эволюционную смену художественных школ»: преемственность, традиции, продолжение, развитие, подражательство, эпигонство, плагиат, заимствование, переосмысление. Как и пародия, они в конечном счете обязаны своим бытием категориям сходства и различия между предшествующим и последующим.

Пародия — частный случай «повтора» как формы развития.

То, что появляется, так или иначе опирается на то, что было раньше. Ничто не возникает на пустом месте. Новое — это хорошо забытое старое. Казалось бы, банальности. Но из тех банальностей, которые граничат с высокими истинами в последней инстанции. Мы подчас и не замечаем, сколь сильно зависят формы сегодняшней литературы от форм вчерашней. Ведь в конце концов каждый диалог в самом наисовременнейшем романе, по своей формальной сути, — не более и не менее как модернизация самого первого диалога, прадиалога, каждый образ — далекий потомок полузабытого предка, доисторического праобраза. Но, повторю, модернизация! Но — потомок, а не сам чудом сохранившийся предок!

Оставляет ли когда-нибудь писателя гамлетовская дилемма перманентного выбора, когда на очередном перекрестке из-за угла вновь и вновь выскакивает неразрешимый вопрос формотворчества: как быть самим собой — и одновременно частицей общего?!

Это — диалектическое противоречие всего литературного процесса, сводимое к простой, ну прямо-таки арифметической задаче. Во-первых, получить сходство с тем, что было, — то есть уложиться в жанр, соблюсти традицию, а широко говоря, сохранить верность Литературе, воспроизвести в новом материале Литературу. Во-вторых, шагнуть вперед по стезе самостоятельности, подняться выше по спирали развития — с помощью различия. Из этой двойственности выход один: преодолевая и восстанавливая равновесие между сходством и различием, литературная форма остается жизненной, жизнеспособной — и живой.

Сходство — и различие. Узнавание — и остранение. Можно было бы сказать, что литературоведение как историческая поэтика формы только этим и занимается, чем бы оно ни занималось. Например, сравнительно-исторический и формалистический подходы (примат подражания — здесь, «эстафетного» приема там) в таком смысле тождественны.

Исследователи детектива ведут его родословную от рассказа Эдгара По «Убийство на улице Морг». Это правильно: По первым получил «чистую культуру» жанра. Те же исследователи с завидным постоянством ищут детективную концепцию действительности в литературе прошлого — и находят ее: в «Одиссее» (служанка идентифицирует своего хозяина), в «Гамлете» (герой реконструирует преступление), в «Отверженных» (опознание бывшего каторжника в Жане Вальжане), в «Трех мушкетерах» (д'Артаньян докапывается до «прошлого» миледи).

В конце концов они как бы навязывают прошлому открытия и формы настоящего или, напротив, видят в более позднем пародийную дискредитацию более раннего.

Но ведь никто, кроме законченных маньяков, не подозревает собеседника, употребляющего «наши» слова (если нет причин для подозрений), что он задумал нас передразнивать. Повторяющиеся мотивы — нейтральны друг для друга по своей эмоциональной и художественной окраске.

Слова, однако, повторяются, и повторенное слово неизбежно отражает слово повторяемое. Стоит появиться малейшему интонационному нажиму — и между словами проскакивает искра игры или иных зависимостей. А этот акцент может быть случайным, бессознательным, может выглядеть намеком на некий прототипический казус, не будучи таковым (этот автор вовсе не знаком с творчеством другого автора, более того, не догадывается о самом факте его существования).

И все-таки: услышанные слова уходят в пассивную память искусства. Это универсальный «банк» его ассоциаций, хранилище его генетического кода, бесценной информации, которую распасовывает и растасовывает во времени и пространстве зеркальный телеграф зависимостей. Так художественный мир сохраняет в своем бытии и развитии преемственное единство: сущего и отражающего, отражающего и отраженного, пророчества и будущего, прошлого и вымышленного, реальности и фикции.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Литературные зеркала"

Книги похожие на "Литературные зеркала" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Абрам Вулис - Литературные зеркала"

Отзывы читателей о книге "Литературные зеркала", комментарии и мнения людей о произведении.