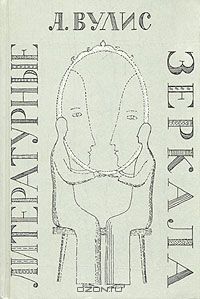

Абрам Вулис - Литературные зеркала

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Литературные зеркала"

Описание и краткое содержание "Литературные зеркала" читать бесплатно онлайн.

Фантастические таланты зеркала, способного творить чудеса в жизни и в искусстве (которое ведь тоже зеркало), отразила эта книга. В исследовательских, детективных сюжетах по мотивам Овидия и Шекспира, Стивенсона и Борхеса, Булгакова и Трифонова (а также великих художников Веласкеса и Ван Эйка, Латура и Серова, Дали и Магритта) раскрываются многие зеркальные тайны искусства.

Зачем сегодня спорить, удался ли Вергилию щит или не удался, получаются у него описания или не получаются? Утратил этот вопрос прямую актуальность. Что касается назидательно-притчевой — насколько вправе поэт ощущать себя живописцем и рисовать с увлечением мысленные картины, — вот эта проблема открыта для дискуссий.

По мне, так никакой Лессинг не в силах определить, какими количествами слов (или иных единиц) отмеряется дозволенная поэзии описательность, сколько словесной живописи причитается, допустим, на страницу прозы. Тем более не по плечу законодателям от эстетики запирать перед художником, перед «описателем» дверь в литературу, чтоб спокойнее и вольготнее дышалось «сюжетнику», «повествователю», писателю.

Разделив второпях произведение на повествовательные и описательные элементы, на «художество» и сюжет, возвращаю теперь поэзии ее исконную цельность — с условием, что портрет мы в дальнейшем будем считать — с Лессингом вместе или вопреки ему! — органическим компонентом литературы, равно как и пейзаж, равно как и любое другое описание, вызывающее прямые ассоциации с живописью. Никакой особой смелости я этим не выказываю, просто освежаю в читательской памяти школярскую премудрость.

И здесь пора вернуться к живописи, чтобы сказать несколько слов об одной особенности портрета — в дальнейшем она может оказаться весьма существенной для нас. А именно: портрет вовсе не является буквальной цитатой жизни, и в этом смысле было бы ошибочно приравнивать его к зеркальному отражению, выдавая живопись за частный миг неостановимой ленты зрелища, фиксируемого стеклянной оптикой. Да, портрет может уподобиться зеркальному отражению (или, что более верно, зеркальное отражение может на секунду совпасть с портретом), но у портрета есть такая специфика, которая зеркалу и не снилась. Или, впрочем, наоборот: именно только снилась.

Портрет — сумма многочисленных зрительных впечатлений, накладывающихся друг на друга, усиливающих друг друга, противоречащих одно другому, размывающих, разламывающих одно другое. Эти впечатления представительствуют в картине от разных времен. Один штрих лег на холст сегодня, а другой вчера или полгода назад, один мазок сделан мастером в одиннадцать утра, а другой — днем.

И получается, что портрет — это не зрительный эффект данной минуты, некий мгновенный визуальный взрыв, а накапливающийся во времени запас образов, видений и видений, серия, коллекция, сумма впечатлений, каждое из которых можно назвать отражением, а можно еще как-нибудь, что, пожалуй, картину не изменит — ни теоретическую, ни ту, что на холсте. Картина, особенно портрет, — это не «остановись, мгновенье!», а «остановись, час!», «остановись, печальная пора!», может быть, даже «остановись, жизнь, остановись, судьба!» Или, если поискать синоним в другой знаковой системе, «Остановись, милый образ!».

Что же такое портрет в литературе? Избегая почти неизбежной словесной путаницы на последующих страницах, оговорю двоякое понимание термина. Во-первых, я буду касаться портрета как чисто литературной категории, как произведения «словесной живописи» (внутри большого произведения). Во-вторых, портретом я буду называть картину, нарисованную маслом, или углем, или еще как-нибудь или чем-нибудь на холсте, бумаге, и т. д., и т. п. и вовлеченную писателем в сюжет на правах предмета, с которым герой так или иначе взаимодействует.

В некоторых отношениях литературный портрет, «словесная живопись» будет стопроцентным двойником портрета обычного, кистью выполненного. Его, например, тоже можно воспринять как видеомагнитофонную бобину, на которую намотаны витки многих и многих остановившихся мгновений (часов, судеб и проч.). И очень часто романист себя посвящает именно этой образной задаче: разматыванию некой данности, показу динамики, которые привели к конкретной статике. Говоря по-иному, портрет в литературе имеет склонность оживать: неподвижное тоже, вполне в согласии с Лессингом, хочет двигаться. Портрет устремляется к пределу своих литературных возможностей, словно пытаясь стать зеркалом, — но искомая цель постоянно от него ускользает, как горизонт в синем море от корабля, сколь бы ни был велик пыл экипажа, точен штурманский расчет, как бы ни нарастала скорость движения и кажущаяся вероятность сближения.

Этот ускользающий горизонт ни в коей мере не уничтожает основную идею литературного портрета, обусловленную самой организацией произведения особым способом укомплектованного и скомпонованного времени. Портрет перенимает у зеркала самый принцип изобразительного решения, все более тяготея к кинематографу и все менее ориентируясь на фотографию. Причем эти тенденции никак не соотнесены хронологически с историей технического прогресса в области фотографии или кино.

Весьма наглядно образ оптического объектива сопрягается с представлением о динамике времени в знаменитом романе Марселя Пруста, как бы стремящемся запечатлеть с величайшей точностью поток жизни через поток сознания. Роман — напомню — называется «В поисках утраченного времени».

Цитирую место, где герой после долгого отсутствия появляется в доме своей бабушки: «Я был в комнате, или, вернее, меня еще не было, раз она не знала о моем присутствии… От меня… там был только случайный свидетель, посторонний наблюдатель в шляпе и дорожном пальто, чужой этому дому человек, фотограф, зашедший снять фотографию места, которое ему больше не придется увидеть. Процесс, механически происшедший на моих глазах при виде бабушки, был действительно подобен фотографическому. Мы никогда не видим дорогих нашему сердцу людей иначе, чем в живых связях, в вечном двигателе нашей постоянной любви к ним, которая, прежде чем позволить зрительным образам близких лиц дойти до нас, подхватывает их своим вихрем и отбрасывает назад к нашим всегдашним представлениям о них, заставляя их отвечать этим представлениям, совпадать с ними. Как же, ведь на лбу и щеках моей бабушки я привык видеть самые тонкие и самые неизменные достоинства ее ума, ведь каждый, случайно брошенный взгляд — заклинание, каждое любимое лицо — зеркало прошлого, как же я мог не проглядеть то, что в ней отупело, изменилось, когда даже видя самые обыденные картины повседневной жизни наш исполненный мысли взор опускает, подобно классической трагедии, все образы, не способствующие развитию действия, и сохраняет только то, что облегчает понимание ее идеи… Я, для кого бабушка все еще была частью меня самого, я, кто никогда не видел ее иначе как в глубине своей души, видел всегда в одном и том же месте прошлого сквозь прозрачную пелену неотступных захлестывающих друг друга воспоминаний, вдруг, в нашей гостиной, ставшей частью нового мира, мира времени, увидел, что на кушетке под лампой сидит краснолицая грузная, болезненная, погруженная в раздумье, водящая по строчкам книги почти бессмысленными глазами, унылая старуха, которую я не знаю».

Вряд ли имеет смысл выяснять, чего больше в приведенном отрывке фотографии или кинематографа; строго говоря, больше всего в нем литературы, ибо фигура наблюдателя в шляпе и дорожном пальто лишь произвольной авторской ассоциацией облечена в ранг фотографа. С тем же успехом ее можно было бы выдать за уличного или «стационарного», при мастерской, художника, за врача, за разносчика телеграмм или молочницу. Ведь в конечном счете автору просто нужен наиболее адекватный образ восприятия — для яркого сравнения — и только. А само восприятие уже и без всех этих вспомогательных усилий появилось в кадре; это герой романа, «первое лицо» повествования.

Но, с теоретической точки зрения, аналогия Пруста симптоматична: художественная объективность вызывает в мыслях художника прямой отклик. Не метафора, а чуть ли не буквалистская трактовка идеи через иллюстрацию. Объективность — объектив.

Раздумывая над цитатой из Пруста, американский толкователь кинематографа Зигфрид Кракауэр пишет: «Идеальный фотограф — это противоположность любящему слепцу. Фотограф подобен все отражающему зеркалу; он все равно что линза аппарата». Полемизируя с Прустом, не соглашаясь с его мнением о фотографии как о продукте полной отчужденности, Кракауэр осуждает «догмы крайнего реализма девятнадцатого века, требовавшего, чтобы произведение… любого художника… было зеркалом природы»[43].

Нельзя не согласиться с Кракауэром, когда он протестует против «зеркального экстремизма», под которым я понимаю натуралистическую концепцию жизнеподобия. Трудно принять лишь мину неопределенности, остающуюся на лице теоретика, едва он приближается к проблеме: где граница, дальше которой художнику отступать невозможно и бессмысленно, если он хочет остаться художником? Не надо забывать, что это одновременно эстетическая мина замедленного наступательного действия — в любой момент она может сработать против какого бы то ни было притязания на правду, подавить его еще на стадии зародыша.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Литературные зеркала"

Книги похожие на "Литературные зеркала" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Абрам Вулис - Литературные зеркала"

Отзывы читателей о книге "Литературные зеркала", комментарии и мнения людей о произведении.