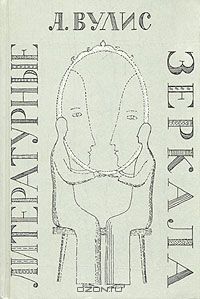

Абрам Вулис - Литературные зеркала

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Литературные зеркала"

Описание и краткое содержание "Литературные зеркала" читать бесплатно онлайн.

Фантастические таланты зеркала, способного творить чудеса в жизни и в искусстве (которое ведь тоже зеркало), отразила эта книга. В исследовательских, детективных сюжетах по мотивам Овидия и Шекспира, Стивенсона и Борхеса, Булгакова и Трифонова (а также великих художников Веласкеса и Ван Эйка, Латура и Серова, Дали и Магритта) раскрываются многие зеркальные тайны искусства.

Шествует вельможный маэстро вдоль зеркальной стены, косясь одним глазом на плывущую рядом с ним прекрасную даму, а другим — на собственное отражение. И вдруг отражение таинственным образом распадается на части. И струящаяся картина обращается в полотна — одно, другое, третье, — оставаясь единой сквозной картиной. (Как это однажды уже произошло с нею — там, еще раньше, когда под кистью Веласкеса забрезжила человечеству заря кинематографа.)

Играющую мысль придворного живописца кидает вдруг в противоположную сторону. Если большая картина готова обратиться в коллекцию последовательных «кусков», если большое движение дробится на чреду движений малых, на элементы, на «половинки» и «четвертушки», то нельзя ли, наоборот, получить движущуюся картину путем сложения: одна часть плюс другая часть плюс третья часть, а вместе — поток жизни.

Конечно, эта идея преодолела еще много этапов и трудностей, пока наконец под занавес минувшего века приняла, при помощи своей принципиальной противоположности, статичного фотографического изображения, современные формы. Но и здесь, в фотографии, продолжилась версальская зеркальная фантасмагория. Ведь первые фотографии, полученные посредством дагерротипии, — тени на посеребренной стеклянной пластинке — были полным аналогом застывшего зеркального портрета или пейзажа. Собственно, по сути, фотография и сегодня, в свой «пленочный» период, остается все тем же зеркалом — зеркалом с памятью.

Развитие шло и по встречному пути. В жажде новых воплощений живопись зачастую обращалась к тематике зрелища или зеркала. Отражение становилось отражением отражений.

«В своем стремлении уйти от фронтального изображения и раскрыть действие со всех сторон, в разных ракурсах, — пишет В. Ждан, — живопись очень часто прибегала к системе зеркал, подготавливая тем самым глаз зрителя не только к объемному восприятию, но и к восприятию динамического действия, действия с разных точек зрения. Так, монтажная композиция полотна Э. Мане „Бар „Фоли-Бержер““ предвосхищает уже динамику кинематографического построения кадра, во всяком случае, взывает к ней. Бальзак называл Рембрандта драматургом кисти. Художник Хогарт разрабатывал сюжеты-истории как пьесы, превращая саму живопись в театр („Карьера мота“, „Модный брак“, „Судьба потаскушки“), где с помощью статично схваченных на лету движений и жестов разыгрываются целые пантомимы. В истории живописи гравюры Хогарта не случайно рассматривались где-то на стыке живописного полотна, а иногда сравнивались с моментальными снимками фотографического аппарата. Дальнейшие попытки, например, Пикассо передать, „раскрыть“ на полотне явления зримого мира одновременно в разных ракурсах и плоскостях, оставаясь при этом в границах статичной выразительности, нередко приводили уже к разложению собственно изобразительного образа. Небезызвестны его попытки изобразить лицо женщины в сочетании разных ракурсов, то есть сразу анфас и в профиль с точки зрения человека, „быстро передвигающегося мимо объекта изображения“. Живопись в этих случаях уже отрицала собственную природу, не переходя еще в кинематограф. Дальше идти ей было уже некуда»[56].

Если встать на позицию живописи, то, конечно, «дальше идти ей было уже некуда» — заявление крайне спорное. Потому что предвосхитить кинематограф отнюдь не главная и заветная ее цель. Но зато с точки зрения кинематографа теоретик абсолютно прав: перейти с полотна на экран, зажить динамикой игрового фильма ни одна картина не в состоянии — даже «Менины» Веласкеса, столь несправедливо забытые В. Жданом. И вправду несправедливо, потому что вряд ли кто ближе подошел к открытию нового искусства, чем великий испанец в этой прославленной работе!

Эволюция зрительной иллюзии — сама иллюзия, пока ее не закрепят техническими средствами. Зеркала, фигурирующие у колыбели дагерротипа или интригующие с натурой на холстах экспериментаторов, — только суфлер, с чьих уст дерзновенный изобретатель сорвет невнятные полунамеки на отдаленную и заманчивую перспективу: запустить статику живописи или фотографии в динамику, в плавный танец — или вихревую пляску доселе неведомой музы.

Тенденции общеисторического характера — вне моей проблематики. Но одну из них невозможно здесь обойти молчанием. А именно: когда созревший замысел заявляет: «Я жажду обрести плоть, я готов к этому, я — душа, ищущая себе тело!» — невесть откуда появляются вдруг материальные и формальные предпосылки к реализации того, что еще вчера вечером было не то что мечтой — неосуществимой грезой.

Это чудо неизменно повторяется в области художественного творчества и оно же с той же, странной для чуда, регулярностью посещает науку в ее взаимоотношениях с техникой (и технику в ее взаимоотношениях с наукой, если понимать под наукой еще и всякую великую, новаторскую мысль). Так вышло и с кинематографом — набежали одно за другим открытия, встретились в синтезирующем умозаключении первопроходца — какое бы имя он ни носил. И появился первый фильм.

Собственно, фильм в нашем случае — формулировка сугубо условная. Лучше сказать, появились движущиеся кадры. Ибо первое словосочетание — еще не связная речь, первая проекция движущихся фотоизображений на экран — еще не кинопроизведение. Ситуация такая: появилось очередное транспортное средство. То ли самоходная телега, то ли механический Пегас. А будущие наездники похаживают вокруг этакими женихами Пенелопы. На кого падет выбор? Среди них ли тот, кому стать избранником и счастливцем? Об этом человечество узнает завтра. Впрочем, «завтра» — мы уже знаем — выскажется за искусство.

Констатируем неоспоримое: с возникновением кинотехники появляется новый изобразительный язык, и его физическая основа — принцип зеркала. Ожившее зеркальное изображение, как джинн из бутылки, вырывается на свободу — если только можно назвать свободой неотвратимо надвигающийся плен условностей, закономерностей и правил, которые ему предстоит самому для себя выработать.

Вот теперь-то, казалось бы, зеркала агрессивно устремятся к захвату образной действительности — интерьеров, психологических эксцессов и портретных галерей. Ан нет! Пробегая ретроспективным взглядом умозрительную кинематографическую хрестоматию, мы, разумеется, встречаем зеркала — но отнюдь не в избыточном количестве или агрессивном качестве — их в суммарной фильмотеке прошлого примерно столько же, сколько в театре, живописи или литературе, может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше — статистикой такого рода вряд ли кто занимался; однако никаких чрезмерностей, смотрящихся как некий эстетический симптом, по-моему, не наблюдается. Вместе с тем начинает приспосабливаться к новой изобразительной среде зеркало как прием.

«Давайте пойдем в кино!»

Теперь я поломаю хронологическую последовательность разговора: кому под силу отыскивать в киноархивах соответствующие документы, просматривать сотни старых лент — и все ради того, чтобы, выкрикнув тоном Колумба: «Вот оно — первое зеркало на экране!» — затеять унылый пересказ банального (скорее всего банального!) сюжета. Дела давно минувших дней оживают в активном качестве лишь тогда, когда сохраняется их былая трепетность.

Но моя задача вовсе не предполагает историзм обязательным условием! Любой фильм последнего времени меня устраивает в той же мере, как и раритет, — лишь бы в нем фигурировало зеркало в своей обычной, повседневной функции: помочь человеку увидеть себя извне, со стороны. Так что давайте пойдем в кино!

Произведение, о котором пойдет речь, не претендует на особый зал в пинакотеке высокого искусства: «Профессия — следователь» — рядовой детективный фильм с некоторой претензией на психологизм; последнее обстоятельство и позволило съемочной группе размахнуться на четыре серии.

Как гримаса психологизма может рассматриваться, по-видимому, следующий эпизод. Матерый преступник (в воплощении А. Джигарханяна) и его жена, доселе идеализировавшая своего мужа (И. Мирошниченко) ведут конфликтную по внутреннему смыслу беседу.

Предыстория ее такова. Преступник согласился под угрозой шантажа передать жену «во временное пользование» некоему уголовному боссу, а жена слышала, стоя за дверью, предварительное обсуждение сделки, хотя и не верила своим ушам.

На фоне этого подтекста Джигарханян и Мирошниченко занимают перед зеркалом такую позицию, чтобы по ходу своего словесного диалога наблюдать мимический диалог отражений. Естественно, драматические эффекты мизансцены предстоит пожинать зрителю. Зеркало ловит и подчеркивает тени, набегающие на чело Джигарханяна, подмечает горестные складки на лице Мирошниченко: секунду назад их не было, и вдруг на смену сомнениям и надеждам приходит горькая правда, отпечатавшаяся на нежной коже морщинами — возможно, неизгладимыми. Скрещиваются взгляды, как разящее оружие дуэлянтов, хотя о том, что сейчас развертывается поединок, знает только жена, и, значит преступник как бы безоружен.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Литературные зеркала"

Книги похожие на "Литературные зеркала" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Абрам Вулис - Литературные зеркала"

Отзывы читателей о книге "Литературные зеркала", комментарии и мнения людей о произведении.