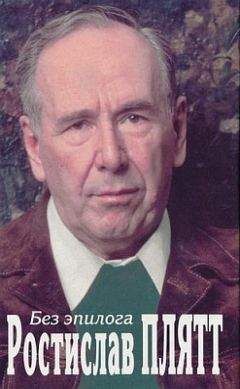

Ростислав Плятт - Без эпилога

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Без эпилога"

Описание и краткое содержание "Без эпилога" читать бесплатно онлайн.

Много блестящих ролей сыграл в театре и кино Ростислав Янович Плятт. Зрители разных поколений помнят его в спектаклях «Дни нашей жизни», «Нора», «Госпожа министерша», «Бунт женщин», «Леший», «Шторм», «Милый лжец», «Дальше — тишина», в фильмах «Подкидыш», «Весна», «Семнадцать мгновений весны» и др.

Актер рассказывает о своей многолетней работе на московских сценах — в Театре-студии под руководством Ю. Завадского, в Театре имени Моссовета. О режиссере Ю. Завадском, актерах В. Марецкой, Н. Мордвинове, О. Абдулове, Ф. Раневской, Л. Орловой. В портретную галерею входят видные деятели советской и зарубежной культуры — А. Попов, М. Ромм, К. Симонов, Ч. Чаплин.

Книга иллюстрирована.

Для широкого круга читателей.

А в «Объяснений в ненависти» И. Штока Завадский уберет со сцены решительно все. Пересечет пустую сцену световая дорожка, и пойдет по ней из глубины к рампе под четкий перебор гитары, на ходу надевая мундир, советский солдат Василий Воробьев. Подойдет совсем близко к зрителям и доверительно заговорит с ними о чем-то насущно важном и для них, и для него. И это тоже будет театр, Театр Завадского, вдумчивый, лирический, обращенный к душе и мыслям человека.

Последнее время Юрий Александрович не работал в театре регулярно, но каждый день, дома ли, в больнице ли, вызывал кого-то к себе, расспрашивал — словом, «держал руку на пульсе театра». И мне всегда казалось, что, пока он жив, он является неким сдерживающим началом во внутренней жизни театра, где всегда могут вспыхнуть закулисная возня, мелкие счеты, а он самым фактом своего существования «охранял окружающую среду от загрязнения».

Он иногда, особенно в последнее время, вызывал ироническое отношение к себе и внутри театра, и вовне своими, как он сам говорил, «донкихотскими взрывами». Тут иной раз бывали и утопические планы, и многое намеченное, но не реализованное, и наивная вера в отсутствие цинизма, но приходилось удивляться его неуемной энергии, вспыхивающей уже в период рокового течения болезни, когда он вдруг появлялся в ЦК, МГК, Министерстве культуры со своими планами реорганизации театрального дела. Что-то доказывал, о чем-то просил, что-то требовал…

Я вспоминаю, как в тяжелые траурные дни трудно было освоиться с происшедшим. Как же так?! Мы не увидим его на ближайших наших премьерах, не услышим его снайперски точные до последних дней замечания актерам, не приникнем, как к роднику, к незамутненной чистоте его художественного вкуса?..

Знаю я только одно: еще не раз придется нам взывать к духу Завадского, чтобы повести театр через трудности к той высоте, на которой он сможет зазвучать как театр высокого, вдохновенного искусства, неожиданных открытий, о чем так мечталось до последних дней моему дорогому Учителю.

За день до его смерти я зашел к нему в больничную палату. Он в пижаме стоял посреди палаты, сжимая в руке листки, которые, очевидно, хотел мне прочитать. Он обнял меня за плечи и, продолжая стоять, темпераментно и гневно начал громить какое-то очередное, ему не понравившееся распоряжение Министерства культуры. Я, правду сказать, не вслушивался, думая о другом: я ощущал теплоту его тела, биение жизни во всем его организме, и одна мысль владела мною — при чем же тут смерть?!

Великая троица

По приезде в 1938 году в Москву я узнал, что И. Н. Берсенев затевает новый театр. Но тут надо отступить в историю.

В феврале 1936 года был закрыт MXAT 2-й! Почему?! Внятного ответа на этот вопрос пока не получено, а прошло уже полвека. В своей замечательной книге «С памятью наедине» С. В. Гиацинтова вспоминает о тех событиях прямо с сиюминутным возмущением, горечью и болью. Так за полвека не остыла в ней память о тех днях. А через несколько лет был закрыт Театр имени Мейерхольда. В нашей актерской среде все эти закрытия были отрицательно восприняты. Но, к сожалению, всегда находились холуи, да еще облеченные высокими званиями, которые тут же на страницах газет спешили одобрить содеянное. И, по контрасту, не могу забыть случай с Е. А. Тяпкиной, в прошлом много лет сотрудничавшей с Вс. Мейерхольдом. Наш театр уже работал в Ростове-на-Дону, когда закрыли Театр имени Мейерхольда. А Тяпкина тогда уже служила в нашем театре. И когда было созвано совещание работников искусств Ростова с целью заклеймить Мейерхольда, ей, конечно, одной из первых дали слово. Я помню, с каким волнением поднялась она на трибуну, помолчала и затем сказала примерно следующее: «Ничего дурного об этом гениальном человеке я сказать не могу!» — и, зарыдав, сошла с трибуны.

Актеры разбрелись по тем театрам, куда были назначены. Берсенев, Бирман и Гиацинтова, еще несколько второмхатовцев были определены в Театр МОСПС, где их с распростертыми объятиями встретил Любимов-Ланской. И на взгляд со стороны, они там прижились, играли что хотели, ставили что хотели. И все-таки там они были не дома, как ни верти, — они были в гостях у Любимова-Ланского. И поэтому, когда И. Н. Берсеневу предложили организовать и возглавить некий новый театр, собрав труппу бывшего ТРАМа, бывшей студии Р. Симонова и группу актеров, которых он сам считал нужным пригласить, он сразу загорелся этой идеей и приступил к организации театра, который через некоторое время получил название Московский театр имени Ленинского комсомола. Вот в это время и появились в Москве мы, ростовчане, со своими спектаклями.

В то время я еще не был знаком ни с Берсеневым, ни с Бирман, ни с Гиацинтовой (разве что шапочно), но, как я уже говорил, я был поклонником МХАТа 2-го и роли всех троих смотрел по многу раз. И вот теперь, думалось мне, я, может быть, встречусь с ними как с партнерами на сцене. Это было заманчиво. Где-то в подсознании у меня все равно сидела мысль о воссоединении с Завадским. Где-то, когда-то. Но реальная жизнь говорила о том, что вот я опять в Москве, и намечается интересное место работы, и надо действовать, а не тоскливо размышлять. Я повидался с Берсеневым, представился, объяснил, почему я не могу вернуться в Ростов, и сказал, что мне хотелось бы работать у него. Он спросил, могу ли я в чем-нибудь ему показаться. Я пригласил его посмотреть фон Ранкена и на ближайший спектакль оставил три места.

Вся «троица» явилась на «смотрины», и затем мне было сообщено, что я принят к ним в театр. Так осенью 38-го года началась моя работа в Театре имени Ленинского комсомола, продолжавшаяся почти три года.

Я и раньше много слышал об административном таланте Берсенева, теперь я в этом убедился. Казалось бы, ему хватало прямых обязанностей: он стоял во главе театра, был его художественным руководителем, режиссировал, играл главные роли. Но при этом проникал во все поры театрального организма и знал о театре и его людях все. Как ему это удавалось, не знаю.

Как-то мы репетировали «Нору» у них дома. Гиацинтова хотела пройти свои сцены со мной, а в театре был выходной день. Они оба считались режиссерами спектакля, но репетировали раздельно. В этот вечер Иван Николаевич не был нам нужен, мы занимались вдвоем, а он ходил по квартире, что-то переставлял с места на место, пытался вникнуть в нашу репетицию, но следовало суровое: «Ваня, не мешай!» — и он продолжал маяться.

Да, он именно маялся. Наконец, сказав: «Сонечка, я выйду глотну воздуха», надел шубу и удалился. Гиацинтова лукаво сказала мне: «Дойдет до театра, убедится, что он не сгорел, и вернется домой». Берсенев вернулся через полчаса, сообщил, что машинально забрел на улицу Чехова и хорошо, что забрел: «Вы знаете, наша большая узорная ручка на парадной двери совсем расшаталась, завтра же надо будет закрепить ее». Вот уж про него можно сказать, что он жил театром и в театре. Он знал не только имя-отчество каждого из работников постановочной части (о труппе я уже не говорю), но и кого надо звать по имени-отчеству, а кого — просто по имени, а если у кого-то была кличка, он знал и эту кличку.

За те три года, что я работал в «Ленкоме», я не помню случая, чтобы какая-либо из премьер не вышла в срок, что сплошь да рядом происходит в любом театре. Кто бы ни был режиссером, сроки выпуска всегда рассчитывал и обеспечивал сам Берсенев. Режиссер он был нормальный, без откровений, но, будучи первоклассным актером, знал актерское нутро и сколачивал свои спектакли легко и быстро. Он был уже не молод, но по-прежнему красив зрелой мужской красотой. Говорили, что, по обывательскому счету, он входил в первую десятку самых красивых мужчин Москвы. Мне импонировало, что, созданный для героических ролей, он с наслаждением играл резко отрицательные характерные роли, такие, как пан Минутка в «Расточителе» Лескова, Иудушка Головлев в «Тени освободителя» и Аблеухов-младший в «Петербурге» А. Белого, где он выдерживал сравнение с Михаилом Чеховым. К сожалению, мне не пришлось увидеть его в двух последних ролях — Сирано и Протасова в «Живом трупе».

Бирман! Какое знаменитое имя!

И какая грандиозная индивидуальность! И какой сложный, трудный характер, не каждому по вкусу. И в этом заключена подлинная драма — пустые сезоны ее последних лет, без театра, с которым разлучила болезнь, без деятельности — и это при ее взрывном темпераменте, не угасавшем до последних дней.

Увы, пребывание Серафимы Германовны в нашем Театре имени Моссовета — не лучшая пора ее жизни. В списке ее ролей, сыгранных у нас, — Фтататита в «Цезаре и Клеопатре» Шоу, сиделка Портер — «Орфей спускается в ад» Уильямса, Войницкая в «Лешем» Чехова, Мать в «Жизни Сент-Экзюпери» Малюгина, Карпухина в «Дядюшкином сне» Достоевского, — но все это не по ее масштабу, не по ее творческой неутоленности — так уж складывался репертуар.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Без эпилога"

Книги похожие на "Без эпилога" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ростислав Плятт - Без эпилога"

Отзывы читателей о книге "Без эпилога", комментарии и мнения людей о произведении.