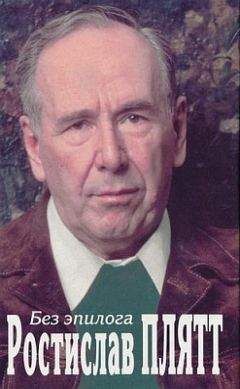

Ростислав Плятт - Без эпилога

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Без эпилога"

Описание и краткое содержание "Без эпилога" читать бесплатно онлайн.

Много блестящих ролей сыграл в театре и кино Ростислав Янович Плятт. Зрители разных поколений помнят его в спектаклях «Дни нашей жизни», «Нора», «Госпожа министерша», «Бунт женщин», «Леший», «Шторм», «Милый лжец», «Дальше — тишина», в фильмах «Подкидыш», «Весна», «Семнадцать мгновений весны» и др.

Актер рассказывает о своей многолетней работе на московских сценах — в Театре-студии под руководством Ю. Завадского, в Театре имени Моссовета. О режиссере Ю. Завадском, актерах В. Марецкой, Н. Мордвинове, О. Абдулове, Ф. Раневской, Л. Орловой. В портретную галерею входят видные деятели советской и зарубежной культуры — А. Попов, М. Ромм, К. Симонов, Ч. Чаплин.

Книга иллюстрирована.

Для широкого круга читателей.

А бывали случаи, когда поиски внешней характерности, не рожденные изнутри, заводили меня в тупик, я терпел поражение. Но это уже не относится к воспоминаниям о работе с Абдуловым. С ним у меня все ладилось на редкость счастливо — я очень хорошо понимал его, а видение образа у него было безошибочное.

Не могу забыть по сей день, как помогал мне Осип Наумович быть верным природе автора, читая текст ведущего, сперва чеховский, потом гоголевский. Он сам превосходно передавал Гоголя, но в «Шинели» был занят в роли «одного значительного лица», и текст от автора поручил мне.

Не получался у меня знаменитый кусок текста, когда Петрович приносит Акакию Акакиевичу шинель. Я грамотно, но как-то скучно (как я понял позднее), рассказывал об этом, считая, что текст сам за себя сыграет. Абдулов слушал, наконец не выдержал и яростно набросился на меня:

— А ну-ка, Слава, выньте шинель из платка! Набросьте ее на Кубацкого! (Исполнитель роли Башмачкина.) Так! Так! Потяните ее книзу рукой, рукой осадите! Драпируйте его! Так! Словом, словом все это делайте! Так! Что, нравится, как выглядит на Кубацком шинель? А? Крякните от удовольствия, ну! Играйте, действуйте, это же темперамент Гоголя! Все, что я вам говорю, в тексте есть!

И он же прививал мне вкус к скромной и тонкой манере передачи зимнего пейзажа в чеховской «Каштанке», раскрывая совершенно другие грани своей души художника и педагога.

Не могу не рассказать немного об Абдулове-вокалисте, тем более что с его легкой руки я тоже полюбил петь под оркестр, не имея к этому никаких данных, кроме желания.

Абдулов был так называемый слухач, то есть, не умея читать ноты, он выучивал мелодии под аккомпанемент, а затем, сияющий, переходил от рояля к пульту дирижера. Он обожал петь и делал это всегда с азартом, компенсировавшим некоторые погрешности в нотах. Певческого голоса у него отродясь не было, но музыкальной выразительностью он владел вполне и наслаждался игрой слова в музыке и юмором текста, так как песни, перепадавшие на его долю, всегда были комедийными.

Помню, как он записывал на граммофонную пластинку арию попугая в передаче «Беседы умного крокодила» с текстом Агнии Барто и Рины Зеленой. Осип Наумович не отходил от микрофона. Записав уже несколько дублей, просил дирижера повторять еще и еще и бормотал:

— Не та птица! Не та птица!

С его точки зрения, он не схватывал «зерно» того попугая, от имени которого пел, несмотря на то что присутствующие выражали ему бурные знаки одобрения.

Наконец он, удовлетворенный, отошел от микрофона, отрубив с неподражаемой абдуловской интонацией:

— Теперь тот! Гвинейский!

Осип Наумович любил и умел «ставить» песнь режиссерски и вовсю развернулся в этом смысле в радиокомпозициях по «Запискам Пиквикского клуба», где было много песен. Я играл там пройдоху Джингля.

Абдулов очень чувствовал этот образ и с неиссякаемым юмором фантазировал по поводу Джингля, настояв, в частности, чтобы для меня была написана песенка, в которой Джингль хвастается своими проделками и вспоминает любимые кушанья. Там был такой куплет:

Салат «Колибри»,

Уха из роз,

Компот из семги,

Желе из слез!..

Попить, поесть и отдохнуть —

Вот мой девиз! И снова — в путь!

Репетируем. Осип Наумович дирижирует из фонической будки, корректируя оркестр, забрасывая дирижера и меня все новыми предложениями.

— Стоп! Слава, после слова «слез» — пауза, глухие рыдания! Дайте ему для этого два-три аккорда… Так! Понимаете! Вы без слез не можете вспомнить это меню, ведь сейчас Джингль плохо питается!.. Так… Нет, нет, накапливайте слезы уже в слове «семги»! Так! Еще аккорд! «И снова в путь» — шире, делайте фермата! Знаете, так: «И сн-но-ова вэ пу-у-уть!» Шикарно надо это петь, ведь это же Джингль — артист, авантюрист!

Бесконечно обидно, что все это было в 30-х годах, в домагнитофонную эру на радио, и что, в частности, великолепная абдуловская «Пиквиада» не сохранена в записи на пленку.

Вот почему мне захотелось рассказать именно об этой для нас утерянной, но такой яркой странице из радиожизни Абдулова.

Абдулов… Сама фамилия какая-то круглая, звучная, сочная, очень идущая тому, кто ее носит… Кажется, что и человек с такой фамилией обязательно должен быть цветущим, веселым, шумным, жизнерадостным и артист — таким же.

А может быть, это кажется только мне, потому что слово «Абдулов» сразу вызывает во мне именно такие ассоциации. Но думаю, так же звучало оно и для советских зрителей и радиослушателей на протяжении почти тридцати лет.

Фаина Раневская

С ней невозможно было играть, что называется, «вполтона». Она посылала партнеру такой, эмоциональный заряд, который требовал ответа не меньшей силы. А если этого не происходило, то начинало казаться, что Раневская подчиняет себе сцену. И это было не виной ее, а бедой, ибо при мощи своего дарования она и тратилась больше других.

Я многократно ощущал это — и как зритель Фаины Георгиевны, и как ее партнер.

Познакомились мы давным-давно, потом встретились под одной театральной крышей, но играть вместе все как-то не доводилось. А очень хотелось. Мы даже играли в одном и том же спектакле, но в разных сценах (вторая редакция «Шторма»). Любопытно, что это же повторилось и в кино, кроме «Мечты» (я расскажу об этом позднее). Мы снимались с нею и в «Подкидыше», и в фильме «Слон и веревочка», но ни в одном кадре так и не встретились. Партнерами мы стали в фильме Г. В. Александрова «Весна», где Фаина Георгиевна уморительно играла экономку героини фильма Никитиной, Маргариту Львовну, а я — проходимца Бубенцова, который домогался любви Маргариты Львовны, прельщенный ее жилплощадью.

Эксцентрические буффонно-комедийные ситуации «Весны», казалось, не предвещали какой-нибудь серьезной встречи в будущем, но такая встреча все же случилась четверть века спустя, и театральные остряки говаривали, что в «Весне» мы только «пристраивались» к нашим «семейным» отношениям, чтобы потом реализовать их в спектакле «Дальше — тишина».

Как бы то ни было, тут мы стали супругами Купер, пронесшими через всю свою долгую жизнь трогательную, неувядающую любовь друг к другу.

Старая мать, потрясенная эгоизмом и черствостью своих детей. Мне кажется, что эта тема у Раневской берет начало в грандиозной ее киноработе — роли Розы Скороход в замечательном фильме Михаила Ромма «Мечта». Вот тут мы встретились впервые как партнеры; у нее была главная роль, у меня — эпизодическая, но я был свидетелем того, как рождалась у Раневской ее Роза, властная хозяйка меблированных комнат.

Фаина Георгиевна в то время была еще сравнительно молодой женщиной, лет сорока, с худой и гибкой фигурой. Это ей мешало: она видела свою Розу более массивной, ей хотелось, так сказать, «утяжелить» роль. И наконец она нашла «слоновьи ноги» и тяжелую поступь, для чего каждый раз перед съемкой обматывала ноги от ступней до колен какими-то бинтами. Ощущение точной внешности играемой роли всегда питало ее, а уж нутро ей было не занимать: эмоциональная возбудимость, взрывной темперамент, моментами поднимавший ее Розу до трагических высот, — все было при ней.

Не могу тут же по контрасту не вспомнить ее знаменитую Маньку, спекулянтку из «Шторма». Какое это было пиршество неожиданных красок, приспособлений! Какая хищная сила таилась в ее глазах! А ее руки, обмороженные и от этого розоватые и пухлые, так и хотелось назвать «загребущими».

«Мечта» вышла на экраны в 1941 году, и с тех пор — не долговато ли? — Раневская жила в поисках роли себе по плечу, роли, которая смогла бы до дна утолить ее неуемную творческую жажду…

Были Берди в «Лисичках», Антонида Васильевна в «Игроке», были Бабушка в спектакле «Деревья умирают стоя» и уже на сцене нашего театра — «Странная миссис Сэвидж», и вот теперь — Люси Купер. И публика спешила на Раневскую, а Раневская потрясала даже… во второсортной драматургии, да простят мне авторы двух американских «боевиков».

Эта мысль каждый раз возникала у меня, когда мы выходили с ней на сцену в «Тишине». Как бы она сегодня ни играла, что бы ни говорила на сцене, она всегда была подарком для зрителей, такое эмоциональное богатство переполняло ее, переплескиваясь в зрительный зал.

Она может просто стоять и молча смотреть, устремив свои факелы-глаза в пространство или на партнера, — огромные глаза, то полные горечи, то вдруг сверкающие юмором, — и вы уже не можете оторваться от актрисы, ожидая какого-то откровения…

Я написал: «Что бы она ни говорила» — и не обмолвился. Она любила импровизировать вообще, а уж в данном спектакле и подавно, понимая малую цену написанных у нее в роли слов. И в пределах заданного смысла иногда находила собственные слова, богаче авторских.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Без эпилога"

Книги похожие на "Без эпилога" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ростислав Плятт - Без эпилога"

Отзывы читателей о книге "Без эпилога", комментарии и мнения людей о произведении.