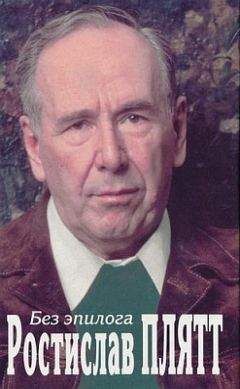

Ростислав Плятт - Без эпилога

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Без эпилога"

Описание и краткое содержание "Без эпилога" читать бесплатно онлайн.

Много блестящих ролей сыграл в театре и кино Ростислав Янович Плятт. Зрители разных поколений помнят его в спектаклях «Дни нашей жизни», «Нора», «Госпожа министерша», «Бунт женщин», «Леший», «Шторм», «Милый лжец», «Дальше — тишина», в фильмах «Подкидыш», «Весна», «Семнадцать мгновений весны» и др.

Актер рассказывает о своей многолетней работе на московских сценах — в Театре-студии под руководством Ю. Завадского, в Театре имени Моссовета. О режиссере Ю. Завадском, актерах В. Марецкой, Н. Мордвинове, О. Абдулове, Ф. Раневской, Л. Орловой. В портретную галерею входят видные деятели советской и зарубежной культуры — А. Попов, М. Ромм, К. Симонов, Ч. Чаплин.

Книга иллюстрирована.

Для широкого круга читателей.

Проблема ввода вторых исполнителей в театральные спектакли — одна из важнейших, и мне давно хотелось влиться в дискуссию по этому поводу.

Идет разговор, так сказать, на «высшем уровне», имея в виду момент, когда тот или иной ввод уже совершен и можно и нужно делать выводы. И тут у авторов все правильно: и то, что пресса должна не стихийно, а регулярно рецензировать работы «вторых составов», и то, что творческая атмосфера — необходимое условие при вводах, а стало быть, нужен пересмотр всего ансамбля при серьезном вводе, нахождение органической связи вводимого с остальными исполнителями, и то, что имеет смысл иной раз ввести актера на определенную роль с целью показать его в новом качестве, и т. д. и т. д.

Но ведь беда стережет второго исполнителя с момента появления его фамилии в приказе о распределении ролей. Мне лично хочется обратить внимание именно на этот начальный момент проблемы, затронуть самый корень вопроса.

Я никогда не занимался режиссурой, но, как практик театра, убежден в полной справедливости известной формулы: верное распределение ролей — залог успеха будущего спектакля. И я не могу себе представить честного и принципиального режиссера, который, объявив два состава исполнителей, скажет, что одинаково увлечен каждым. И если скажет — не верьте! Значит, он по-настоящему не увлечен ни одним!

Первый состав — это группа актеров, которых он видит в данных ролях, индивидуальности которых, быть может, увлекли его на выбор данной пьесы. Второй состав он, естественно, тоже видит в ролях, но за некоторыми исключениями. Это наша производственная необходимость. Увы!

Спектакль рождается однажды, определенной группой исполнителей. Это им режиссер отдает свою первую любовь, восторг, страсть, пыл. В дальнейшем он отдаст вторым исполнителям труд и время (и то, если он добросовестный человек и если время позволит), но вряд ли им перепадут его вдохновение, тот пыл, что уже истрачен на первых. И в данном случае никого не за что упрекать.

Предвижу, что эти мои соображения вызовут возражения многих режиссеров. Мне, очевидно, напомнят случаи из практики театра, когда режиссер, объявив два состава, уверенно вел их к премьере, репетируя поочередно с каждым, и на выпуске спектакля одну генеральную играл один состав, а другую — другой. Что ж! Возможно, такого режиссера следует считать идеальным «производственником», но я лично не хотел бы с ним работать.

Допускаю как исключение из правила, что в труппе могут оказаться два одинаково заманчивых для режиссера кандидата на одну и ту же роль. Или даже несколько таких одинаково заманчивых. Вот в этом случае работа со вторым представит для режиссера особый интерес, даже творческий азарт, ибо что-то, допустим, недооткрытое в роли с первым исполнителем он попытается наверстать со вторым. Однако значит ли это, что такая работа может творчески развиваться параллельно? Думаю, что нет. И по соображениям принципиальным, изложенным выше, и по одной прозаической причине: при самых благих намерениях режиссуры практика театра такова, что обычно просто не хватает времени для работы с двумя составами — успеть бы с одним! Иногда удается подключить в репетиционный график работающего состава одного-двух вторых исполнителей, главным образом эпизодических ролей, но это — предел мечтаний!

Счастливой будет та труппа, в которой каждый будет иметь свою собственную роль, свою собственную радость, и тогда дублирование явится для актера спокойной творческой обязанностью, а не первым шансом наконец-то показать себя, закрепить свое положение и т. д., как это чаще всего бывает сейчас. И мораль тут одна — надо выпускать побольше премьер и выискивать возможности для внеплановых работ, чтобы возможно большее число актеров было выявлено в ролях, ими рожденных. Это одна сторона вопроса. Другая же заключается в том, что вторые исполнители обязаны существовать, а значит, надо добиться максимального порядка в этом деле, сократив количество несправедливо раненных актерских судеб.

Итак, спектакль выпущен. Режиссер, передохнув, приступает к необходимым вводам. С болью в сердце думает он о том, что каждый дублер на первом своем спектакле, естественно, ослабит какое-то его звено и, кроме того, отнимает этот спектакль у первого исполнителя, которому еще нужно доводить роль до совершенства, а ведь премьера удавшегося спектакля пойдет максимум пять раз в месяц, а то и меньше… Но вводить надо, причин хватает, тут и нездоровье основного исполнителя, и необходимость параллельных спектаклей — мало ли что?

Как бы то ни; было, первейшая обязанность режиссера — обеспечить нормальные условия вводимым, и если это сделано, то может быть и награда за муки: вдруг обнаружится второй исполнитель, почти равноценный первому. Такое бывает, но чаще введенные распадаются на две категории: исполнителей, субъективно проделавших интересную работу, но объективно уступающих первым, отчего их право на участие в спектакле должно быть регламентировано, и исполнителей, годных лишь для «страховки» на случай болезни первых.

Самое отвратительное для второго исполнителя — неопределенность положения. И опять главнейшая обязанность режиссуры — внести ясность в вопрос. В случае равноценности исполнителей объявляется строгая очередь; во втором случае исполнители должны знать, играют ли они, скажем, через два спектакля на третий или еще как-нибудь; в третьем случае дублеры обязаны знать текст и рисунок роли, но и помнить свои права — права запасных. Грустно, но зато без напрасных иллюзий, которые иной раз по ложно понимаемой гуманности насаждаются в театре и ранят души.

Я не упомянул еще об одном, крайне редком, но возможном варианте, который может быть связан с ошибкой режиссера при распределений ролей (бывает и такое), — второй исполнитель оказывается лучше первого! В этом случае справедливость требует, чтобы первый уступил ему место, перейдя в дублеры. И эта щекотливейшая операция должна быть, осуществлена режиссером обязательно, вот уж точно «невзирая на лица», ради сохранения здоровой атмосферы в среде участников спектакля. Чувствую, что этот пункт звучит утопически, но ведь хочется помечтать об идеальной жизни театра!

Я сознательно разбирал в этой заметке самые прозаические стороны проблемы вводов и сознательно же не обращался к конкретным примерам из творческой практики своего театра или театров соседних — мне захотелось выявить принципиальную сторону вопроса. Если же написанное привлечет внимание читателя, незнакомого с жизнью нашего цеха, то есть просто нашего зрителя, он, по крайней мере, поймет, какие организационные и творческие трудности сопутствуют зрелищу, которое он видит лишь с парадной стороны.

Рецензия должна быть!

Это восклицание правомочно и сегодня. И это очень грустно, ибо не видно, когда же и как сдвинуть с мертвой точки дело театрального рецензирования?!

Мне представляется название нашего сегодняшнего собрания — «Что вам дает театральная рецензия» — неоправданной роскошью по нынешним временам. Немыслимой роскошью! Потому что вопрос о том, что рецензия дает, какой она должна быть и т. д. и т. п., — это вопрос, так сказать, академический, и, если наступит просперити в рецензентском деле, мы с радостью, может быть, в этом же Доме актера будем ворковать до зари с друзьями-критиками, читать наизусть полюбившиеся абзацы рецензий, выяснять отношения — словом, будет сплошная идиллия, именины сердца! Сейчас же речь должна идти о другом: как наладить дело театрального рецензирования организационно, как сделать так, чтобы театральная пресса существовала как постоянно действующая величина.

Должен сделать одно грустное признание: весь этот абзац — «цитата из меня». Этими словами я начал свое выступление в Доме актера на совещании по поводу театральной рецензии, а затем на страницах журнала «Театр» развивал этот же вопрос в надежде сдвинуть его с мертвой точки. И было это в начале зимы 1963 года, то есть 25 лет тому назад! А воз и ныне там! Грустно. И вот теперь вы читаете это мое выступление — статью в редакции 63-го года уже в моей книге, а воз… Ну ладно, посмотрим!

Когда меня извещали о нашем собрании, я первым делом спросил: а будут ли здесь редакторы газет, заведующие отделами литературы и искусства? Ибо упрекать теакритика за то, что он не пишет, столь же нелепо, как упрекать, например, меня за то, что я не играю какую-то роль — не от меня сие зависит в большинстве случаев.

И если бы, допустим, возник показательный процесс по обвинению лиц, делающих газету, в отсутствии театральной прессы, я с наслаждением выступил бы как свидетель обвинения и предъявил бы суду пухлые тетради вещественных доказательств вот такого рода.

Когда я был учеником средней школы, я «заболел» болезнью, естественной только для актера, — начал вырезать из газет и наклеивать в тетради театральные рецензии. Это тогда, очевидно, и поразила меня бацилла театра, а было мне лет четырнадцать! С той поры я стал присяжным теазрителем, а года через три — театральным студийцем.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Без эпилога"

Книги похожие на "Без эпилога" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ростислав Плятт - Без эпилога"

Отзывы читателей о книге "Без эпилога", комментарии и мнения людей о произведении.