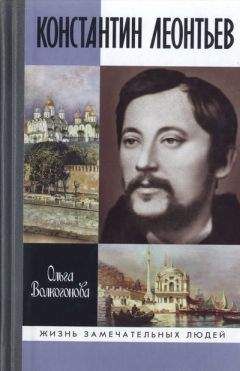

Ольга Волкогонова - Константин Леонтьев

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Константин Леонтьев"

Описание и краткое содержание "Константин Леонтьев" читать бесплатно онлайн.

Жизнь Константина Леонтьева (1831–1891) похожа на приключенческий роман: подающий надежды писатель, опекаемый И. С. Тургеневым; военный врач на Крымской войне; блестящий дипломат в Османской империи, бросающий службу ради пробудившейся веры и живущий почти год на Афоне, мечтая о монашеском постриге; автор многочисленных романов и рассказов, отмеченных Л. Н. Толстым; духовный сын старца Амвросия Оптинского, ставший иноком Климентом. Прошедший эту бурную, полную трагических коллизий жизнь человек остался в памяти потомков как оригинальный мыслитель, создавший свою концепцию исторического развития, напряженно размышлявший о судьбе России в мире. Многие его прогнозы сбылись, многие предостережения актуальны и сегодня. О. Д. Волкогонова, доктор философских наук, прослеживает не только событийную сторону жизни К. Н. Леонтьева от эстетства и свободной любви до смирения и монашества, но также эволюцию взглядов мыслителя на основе его творчества, архивных материалов, общественных дискуссий, воспоминаний современников.

знак информационной продукции 16+

Для Леонтьева было характерно не столько теоретическое обоснование «героизма», сколько выбор «героической» жизненной стратегии для себя. «Составные части „героического“ способа жизни Леонтьева несложны, — пишет один из современных исследователей творчества Константина Николаевича Д. М. Володихин, — огромное честолюбие, отвага, верное служение государю и отечеству, покорение женских сердец. Цель — слава…»[168] Может быть, это излишне упрощенное представление о жизненном кредо молодого Леонтьева, но большая доля истины в таком понимании, несомненно, есть.

В студенческие годы до героизма Леонтьеву было далеко: нервный, страдающий, постоянно рефлексирующий юноша, в сознании которого, как сам позже признавался, любая мелочь могла вырасти до космических размеров. Но война и самостоятельная жизнь переродили его — он действительно играл роль героя, хотя бы в собственных глазах. Позднее на место героя придет — не без тяжелой борьбы! — монах, но пока именно героическая жизненная стратегия прослеживалась в его поступках и решениях. Причем леонтьевский герой сражался под знаменем эстетизма.

С точки зрения Леонтьева, эстетический критерий — самый широкий, он применим ко всему на свете. Он рассуждал так: религиозная мистика может быть критерием для оценки происходящего только в глазах единоверцев («ибо нельзя христианина судить по-мусульмански и наоборот»), этика и политика срабатывают только для оценки человеческих поступков, биология применима лишь к живому, но физика и эстетика — наиболее общие критерии, они работают «для всего». Прекрасны и Алкивиад, и тигр, и алмаз; эстетическая оценка — не только всеобщая, но и самая точная. Устами Милькеева Леонтьев убеждал читателя: «…нравственность есть только уголок прекрасного, одна из полос его. Главный аршин — прекрасное». Поэтому Нерон предпочтительнее Акакия Акакиевича, хотя и гораздо безнравственнее его. Позднее герой другого леонтьевского романа будет думать сходным образом: «Лучший критериум поступков — это что к кому идет»[169]. Постаревший и уверовавший в Бога Леонтьев говорил, что его умом завладела тогда «вредная» мысль о том, что нет ничего безусловно нравственного, что всё нравственно или безнравственно только в эстетическом смысле.

В имении Розенов Леонтьев вывел и собственную «формулу» красоты, которой придерживался до конца жизни: красота есть единство в разнообразии. Устремленность к прекрасному, жажда многообразия красок, пышного цветения, немыслимых без бурления страстей и борьбы, отталкивала его от идеала всеобщего равенства — он видел в нем однообразие и пошлость. Милькеев говорит: «Нам есть указание в природе, которая обожает разнообразие, пышность форм; наша жизнь по ее примеру должна быть сложна, богата»[170]. Леонтьев еще не отказался от либеральных взглядов и демократических идей, но они начинали приходить в противоречие с его эстетизмом.

Масла в огонь подлила книга Герцена «С того берега», которую П. В. Анненков не случайно охарактеризовал как «самое пессимистическое созерцание западного развития». Обращение Герцена к сыну из эмиграции, в котором очень критично оценивалась будущность Европы, описывалась «неустранимая пошлость мещанства», произвело на Леонтьева сильное впечатление. Схожие демократические порядки в разных странах, воспитание человеческих характеров в похожих условиях, утилитарный подход к жизни — всё это делает человеческие характеры в Европе одинаковыми. Откуда же возьмутся Байроны и Цезари, Гёте и Шекспиры? Порода великих людей исчезнет… Обезличенность жизни, унифицированная культура, однообразие — вот то, что не нравилось Леонтьеву в Европе, которую, впрочем, в отличие от Герцена он толком не знал.

На эстетизме Леонтьева сказалось и его естественно-научное образование: красота для него была синонимом силы, здоровья. Эстетический критерий соответствовал принципу естественного отбора в развитии всего живого: то, что сильно, — то и прекрасно! И вновь напрашивается аналогия с будущими работами Ницше, ведь оба мыслителя исходили из идеи о борьбе за существование как описывающей не только природу, но и человечество[171]. У Ницше этот «натуралистический» подход проявлялся прежде всего в понимании воли к власти как механизма естественного отбора, основы всех действий и главного побуждения жизни, — ведь «где бы ни встречал я живые существа, там же находил я и волю к власти».

Теория воли к власти вызревала в работах Ницше постепенно, она стала одним из оснований его философии, но задуманную работу, где эта теория получила бы полное выражение, он опубликовать не захотел или не успел из-за болезни. Недописанная (или забракованная автором?) работа была издана сестрой Ницше под названием «Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей», и именно эта работа долгие годы давала основания для обвинений Ницше в расизме, антисемитизме, апологетике государственности. Во времена нацизма Ницше попал «в лапы целого племени фабрикантов тевтонской мифологии»[172], но ко всему этому он сам уже не имел ровно никакого отношения. Ницше говорил о другом — о том, что воля к власти может стать критерием для оценки социальных явлений. И такой подход имеет нечто общее с натуралистическим эстетизмом Леонтьева: в обоих случаях речь идет о силе для борьбы (ведь у Леонтьева красота — выражение здоровья), о торжестве жизни, о свободе от связывающих человека по рукам и ногам норм и условностей.

Мораль виделась Леонтьеву если не «мошенничеством», как виделась она Ницше, то по меньшей мере таким явлением, которое может быть преодолено более общим принципом — установкой на красоту. Это было так не похоже на господствующую тогда точку зрения, так явно шло вразрез с русской литературной традицией, что не только слушатели Милькеева в романе не знали, как ответить на такие высказывания. Когда Леонтьев стал высказывать подобные идеи в своих статьях — его или старались не замечать (объявив чуть ли не сумасшедшим), или резко критиковали. В то время как русская интеллигенция мучилась вопросом, стоит ли прекрасное будущее человечества одной слезинки замученного ребенка, Леонтьев соглашался даже на зло — но великое и свободное, которое сможет породить добро. Лучше разгульная и пышная эпоха Возрождения, чем смирная и зажиточная Голландия или Швейцария XIX столетия…

Эстетический подход определил и отношение Леонтьева к революциям. Его «прогрессивность» в то время проявлялась отчасти и в том, что он приветствовал революции. Но совсем не так, как Белинский или — позже — Чернышевский. Он видел в них романтику борьбы, опасности, баррикады — «поэзию жизни», потому и принимал их. О целях революций, о «борьбе труда и капитала» он просто не задумывался. Милькеев сначала решает присоединиться к Гарибальди, потом — как довольно глухо (из-за цензуры) говорится в романе — оказывается среди «подрывателей устоев», революционеров. Объединение Италии или свержение самодержавия — какая разница! И то и другое — живописно, героично!

Леонтьев отталкивался от скучной размеренности существования, и демократически-утилитарные идеалы всеобщего уравнения (которые и были конечной целью живописных революционеров) его не удовлетворяли. Поэтому довольно короткий период либерально-демократических взглядов закончился у Леонтьева уже в самом начале 1860-х годов. Константин Николаевич выразительно описал свое разочарование, рассказав реальный эпизод 1862 года.

Однажды он и И. А. Пиотровский, сотрудник журнала «Современник», шли по направлению к Аничкову мосту в Петербурге. Леонтьев спросил у Пиотровского:

— Желали ли бы вы, чтобы во всем мире люди жили в одинаковых, чистых и удобных домиках?

— Конечно, чего же лучше! — с недоумением ответил Пиотровский.

— Ну так я не ваш отныне! — решительно сказал Леонтьев. — Если к такой ужасной прозе должно привести демократическое движение, то я утрачиваю последние симпатии к демократии!

«В это время мы были уже на Аничковом мосту, — рассказывал Леонтьев. — Налево стоял дом Белосельских, розоватого цвета, с большими окнами, с кариатидами; за ним по набережной Фонтанки видно было Троицкое подворье, выкрашенное темно-коричневой краской, с золотым куполом над церковью, а направо, на самой Фонтанке, стояли садки рыбные, с их желтыми домиками, и видны были рыбаки в красных рубашках. Я указал Пиотровскому на эти садки, на дом Белосельских и на подворье и сказал ему: Вот вам живая иллюстрация. Подворье во вкусе византийском — это церковь, религия; дом Белосельских в виде какого-то „рококо“ — это знать, аристократия; желтые садки и красные рубашки — это живописность простонародного быта. Как это все прекрасно и осмысленно! И все это надо уничтожить и сравнять для того, чтобы везде были маленькие, одинаковые домики или вот такие многоэтажные казармы, которых так много на Невском.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Константин Леонтьев"

Книги похожие на "Константин Леонтьев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ольга Волкогонова - Константин Леонтьев"

Отзывы читателей о книге "Константин Леонтьев", комментарии и мнения людей о произведении.