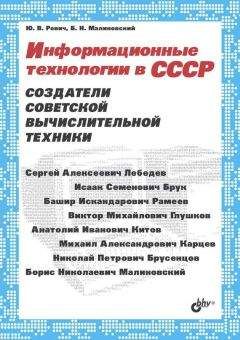

Борис Малиновский - Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники"

Описание и краткое содержание "Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники" читать бесплатно онлайн.

Показано, что представляла собой советская отрасль информационных технологий в реальности, без преувеличений и излишнего самоуничижения. Сборник составлен из очерков, посвященных создателям отечественной вычислительной техники советского периода. Вы узнаете о том, что в СССР существовала довольно развитая компьютерная отрасль, обеспечившая научные и военные нужды государства, созданная совершенно самостоятельно и нередко превосходившая зарубежные достижения. Авторы прослеживают все этапы ее развития, от создания первых компьютеров до распада самой страны, и подробно разбирают причины сдачи завоеванных позиций.

Для широкого круга читателей

Вершина

Проектирование новой машины БЭСМ-6 началось сразу после окончания работ по М-20, и продолжалось почти десять лет. Основная цель, которую преследовали авторы проекта машины БЭСМ-6, была такова: создать быстродействующую серийную машину, сравнительно дешевую, но удовлетворяющую наиболее важным современным требованиям. С. А. Лебедеву в этой работе активно помогали его молодые заместители — Владимир Андреевич Мельников, отвечавший за аппаратную часть новой машины, и Лев Николаевич Королев, отвечавший за программное обеспечение.

О БЭСМ-6 написано очень много, потому отметим здесь лишь основные моменты. Машина впервые в отечественной практике разрабатывалась с применением методов автоматизированного проектирования и моделирования ее работы на другой ЭВМ. Монтажную и отладочную документацию на завод выдавали в виде таблиц, которые делались в институте на БЭСМ-2. Сотрудник ИТМ и ВТ Ю. И. Митропольский так описывает историю с принятием системы документации для БЭСМ-6:

«Для более компактного описания логических схем Владимир Иванович Смирнов предложил их формульное описание, однако оно не обеспечивало полного описания всех конструктивных элементов схем. Мною была предложена система таблиц для схем отдельных блоков, так называемых карточек, на которых показывалась схема одного блока или таблица для усилительного блока, а также указывались все связи данного блока с другими. Благодаря этой системе вся схемная документация приобретала регулярный характер, ускорялся поиск нужной схемы и цепи, а главное, сокращался объем графической работы, при этом основную работу по заполнению карточек могли выполнять техники.

Мнения по поводу этой системы в лаборатории разделились. Ее противники утверждали, что без привычных схем будет трудно разобраться другим людям, например, наладчикам на заводе. Окончательное решение должен был принять Сергей Алексеевич. На совещании он внимательно выслушал все мнения и предложил воспользоваться принципом „бани“, который содержался в ответе мудреца на вопрос строителей, строгать ли доски для пола в бане. Мудрец ответил, что строгать надо с одной стороны, а укладывать строганной стороной вниз. Сергей Алексеевич решил поддержать новые идеи, но не хотел вносить раскол в коллективе. Он предложил опробовать новую систему и найти способ согласования с существующими конструкторскими нормами».

Нестандартный подход к формальному описанию БЭСМ-6 даже послужил источником неприятностей к моменту ее сдачи: комиссия затребовала обычные, сделанные с помощью кульмана чертежи всех схем. Но сложность этих схем сделала такую задачу практически неразрешимой, и комиссии пришлось отступить.

БЭСМ-6 имела страничную организацию памяти с механизмами виртуализации (с аппаратной поддержкой преобразования виртуального адреса в физический), сверхбыструю кэшпамять с автоматическим управлением загрузкой команд, конвейерную («водопроводную», по терминологии Лебедева) организацию обработки потока команд (до восьми команд на разных стадиях), развитую систему прерываний и возможность мультипрограммного режима работы для одновременного решения нескольких задач с заданными приоритетами.

БЭСМ-6 в Новосибирском институте теоретической и прикладной механики, 1970-е годы

Объем ОЗУ БЭСМ-6 мог составлять от 32 до 128 тыс. машинных слов. Память собиралась из блоков емкостью по 4 Кслов, состоявших из матриц на ферритовых сердечниках диаметром 2 мм, каждый из которых пронизывался четырьмя тонкими проволочками. В то время прошивка матриц производилась вручную, и только через много лет эта нелегкая работа была автоматизирована.

ОЗУ дополнялось промежуточной памятью на магнитном барабане емкостью 512 тыс. слов. Кроме того, могли быть подключены 32 внешних накопителя на магнитной ленте, каждый емкостью до 1 млн слов. К БЭСМ-6 возможно было подключение дисков и графопостроителей, однако до начала семидесятых они отсутствовали: в комплектацию серийных БЭСМ-6 дисковые накопители были включены лишь в 1972 году. Для ввода-вывода в комплектацию машины входили два алфавитно-цифровых печатающих устройства (400 строк в минуту), два устройства вывода на перфокарты (ПИ-80), четыре устройства вывода на перфоленту, четыре устройства ввода с перфоленты, два устройства ввода с перфокарт (ВУ-700), 24 телетайпа.

В электронных схемах БЭСМ-6 использовано 60 тыс. германиевых транзисторов и 180 тыс. полупроводников-диодов, общая тактовая частота — 10 МГц, быстродействие — 1 млн операций с плавающей запятой в секунду. Для сравнения — в мультипроцессорной CDC 6600 (1964 год) примерно в 6 тыс. типовых модулей было упаковано около 400 тыс. транзисторов, причем более прогрессивных, чем в БЭСМ-6 — кремниевых, с временем переключения около 5 нс (хотя основная тактовая частота в этой машине была такой же, как в БЭСМ — 10 МГц) [1.17]. И все-таки CDC 6600 не превышал БЭСМ-6 по производительности. Вот что значит продуманная и тщательно оптимизированная архитектура!

Участники разработки БЭСМ-6 в день награждения Государственной премией СССР, 1969 год. Третий слева — В. А. Мельников, за ним — А. А. Соколов, второй справа — С. А. Лебедев

Типовые германиевые советские транзисторы начала 1960-х годов (например, такие, как импульсные П-16 или высокочастотные П-416) имели время переключения в единицы микросекунд. Чтобы заставить их работать на частотах порядка тактовой частоты БЭСМ-6, разработчикам приходилось идти на ухищрения. Участник разработки В. Н. Лаут вспоминает [18.1]:

«Трудность с использованием транзисторов заключалась в том, что в режиме насыщения они работали очень медленно, а логические элементы с ненасыщенными триодами получались сложными из-за необходимости согласования уровней входных и выходных сигналов. И не только сложными, но и ненадежными. Некоторое время мы не видели выхода из тупика. Но тут возникла абсолютно новая идея, никогда и нигде ранее не описанная, по крайней мере, для элементов вычислительной техники. По-моему, первым ее высказал А. А. Соколов.

Суть идеи заключалась в том, чтобы в известный элемент „токовый переключатель“ ввести автономный источник питания, гальванически не связанный с другими цепями питания. Например, для этой цели можно было бы использовать миниатюрную батарейку от электронных часов. Включение батарейки между коллектором транзистора и коллекторной нагрузкой (резистором) делало переключатель элементом с согласованными уровнями входных и выходных сигналов, причем к автономному источнику питания не предъявлялось особенно сложных требований. Конечно, батарейку ставить было нельзя, так как она со временем разрядится, поэтому в реальной схеме ее заменил крошечный выпрямитель, состоящий из миниатюрного трансформатора на ферритовом кольце, двух полупроводниковых диодов и конденсатора. Назвали эти выпрямители „подвешенными источниками питания“ (ПИП)».

Участники разработки В. А. Иванов (слева), В. М. Семешкин и генеральный конструктор С. А. Лебедев на фоне БЭСМ-6

БЭСМ выпускалась московским заводом САМ в течение девятнадцати лет, с 1968 по 1987 год. В 1975 году совместным полетом «Союз — Аполлон» управляли с помощью вычислительного комплекса АС-6, в состав которого входила БЭСМ-6, причем информация обрабатывалась почти на полчаса раньше, чем у коллег в США. На БЭСМ-6 появились первые полноценные операционные системы, мощные трансляторы, ценнейшая библиотека численных методов. Основные участники разработки БЭСМ-6 (С. А. Лебедев, В. А. Мельников, Л. Н. Королев, Л. А. Зак, В. Н. Лаут, А. А. Соколов, В. И. Смирнов, А. Н. Томилин, М. В. Тяпкин, В. Я. Семешкин, В. А. Иванов) в 1969 году получили Государственную премию.

БЭСМ-6 и западные разработки

Существует (и периодически реанимируется) миф о том, что БЭСМ-6 была скопирована с первого американского коммерчески успешного полупроводникового компьютера CDC 1604, разработанного в 1960 году Сеймуром Креем. Миф базируется на совпадении некоторых технических характеристик: числа двоичных разрядов для представления числа (48), разрядности адреса (15), числа регистров общего назначения (1) и т. п., а также на том факте, что разработчикам, адаптировавшим транслятор языка «Фортран» для БЭСМ-6, была поставлена задача обеспечения полной совместимости с CDC 1604. Однако прямое сопоставление характеристик не оставляет от этой версии камня на камне: набор и формат команд у этих машин полностью различен, не совпадает представление чисел, в БЭСМ-6 (как и во всем семействе БЭСМ) отсутствует целочисленная арифметика, имеющаяся в CDC 1604, и т. д. Зато в отличие от CDC, БЭСМ-6 имела виртуальную память, режимы пользователя и супервизора, механизмы защиты памяти, кэш-память и многие другие преимущества. На Западе признают, что БЭСМ-6 — оригинальная советская разработка: в англоязычной статье «Википедии» о CDC 1604 написано по поводу БЭСМ-6 следующее: «BESM-6 computer, which entered production in 1968, was designed to be somewhat software compatible with the CDC 1604, but it ran 10 times faster and had additional registers» («Компьютер БЭСМ-6, который выпускался, начиная с 1968 года, был спроектирован так, чтобы некоторые программы были совместимы с CDC 1604, однако он был в 10 раз быстрее и имел дополнительные регистры»).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники"

Книги похожие на "Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Борис Малиновский - Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники"

Отзывы читателей о книге "Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники", комментарии и мнения людей о произведении.