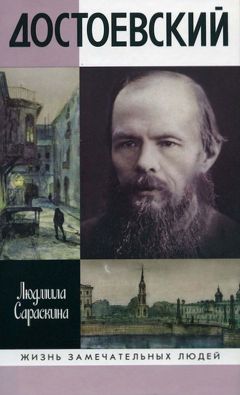

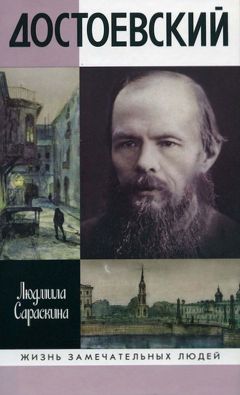

Людмила Сараскина - Достоевский

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Достоевский"

Описание и краткое содержание "Достоевский" читать бесплатно онлайн.

"Достоевский таков, какова Россия, со всей ее тьмой и светом. И он - самый большой вклад России в духовную жизнь всего мира". Это слова Н.Бердяева, но с ними согласны и другие исследователи творчества великого писателя, открывшего в душе человека такие бездны добра и зла, каких не могла представить себе вся предшествующая мировая литература. В великих произведениях Достоевского в полной мере отражается его судьба - таинственная смерть отца, годы бедности и духовных исканий, каторга и солдатчина за участие в революционном кружке, трудное восхождение к славе, сделавшей его - как при жизни, так и посмертно - объектом, как восторженных похвал, так и ожесточенных нападок. Подробности жизни писателя, вплоть до самых неизвестных и "неудобных", в полной мере отражены в его новой биографии, принадлежащей перу Людмилы Сараскиной - известного историка литературы, автора пятнадцати книг, посвященных Достоевскому и его современникам.

От варианта «мысленно припоминать, не переводя на бумагу» откажутся все последующие «хищные» и «подпольные»: соблазн писаной бумаги, как и соблазн типографского станка, печатающего исповеди и криминальные записки, станет в будущем одним из сильнейших «утолений». «Хищный тип», прошедший лабораторию подпольных «Записок», захочет познать одно из сильнейших наслаждений — наслаждение публичностью.

Что же дали подпольному сочинителю его литературные занятия? Как повлиял на него сам процесс сочинительства? Получил ли он желанное облегчение? Он сравнивал два свои обращения к литературе: первое, когда он, задумав отомстить обидчику-офицеру, сочинил про него повесть-карикатуру, обличил, оклеветал, отослал рукопись в «Отечественные записки», там не напечатали, и сочинителя душила злоба. Первая проба пера, рожденная местью и ненавистью, оказалась творчески бессильной. Попытка сказать «всю правду» через десятилетия подполья имела другие последствия — литература обрела роль «исправительного наказания». Как ни тяжело оно было, как ни бунтовал Подпольный против придуманного им истязания, литературный эксперимент не пресекся на первом опыте: «Он не выдержал и продолжал далее...»

Главное сочинение «из подполья» было впереди...

Тема «хищного типа» всплыла вскоре после окончания

«Идиота». Между двумя персонажами «Вечного мужа» (рассказа, который Достоевский отдал в журнал Страхова «Заря» в конце 1869 года) происходил любопытный разговор.

Вельчанинов: «Фу, черт! да вы решительно “хищный тип” какой-то! Я думал, что вы только “вечный муж”, и больше ничего!»

Трусоцкий: «Это как же так “вечный муж”, что такое?.. Хищно-то что ж? Какой такой “хищный тип-с”? Расскажите, пожалуйста, Алексей Иванович, ради Бога-с, или ради Христа-с... Очень меня заинтересовало то, что вы... упомянули про хищный тип-с!.. Я ведь об “хищном” этом типе и об “смирном-с” сам в журнале читал, в отделении критики-с... Я вот именно желал разъяснить: Степан Михайлович Багаутов, покойник-с, — что он, “хищный” был или “смирный-с”? Как причислить-с?»

Скорее всего, персонаж «Вечного мужа» имел в виду одно интересное место из журнальной статьи Страхова, напечатанной в «Заре», где позже публиковался и рассказ Достоевского (почему бы персонажам одного автора не посудачить о других авторах и их сочинениях, тем более если они приписаны к одному журналу?).

Меж тем Страхов вспоминал литературную классификацию Аполлона Григорьева: «Григорьев показал, что к чужим типам, господствовавшим в нашей литературе, принадлежит почти все то, что носит на себе печать героического, — типы блестящие или мрачные, во всяком случае сильные, страстные, или, как выражается наш критик, хищные. Русская же натура, наш душевный тип явился в искусстве прежде всего в типах простых и смирных, по-видимому, чуждых всего героического, как Иван Петрович Белкин, Максим Максимович у Лермонтова и пр. Наша художественная литература представляет непрерывную борьбу между этими типами, стремление найти между ними правильные отношения, — то развенчивание, то превознесение одного из двух типов, хищного или смирного»33.

Схема Страхова, так интересовавшая персонажей «Вечного мужа», у Достоевского должна была вызвать по меньшей мере недоверие. Во-первых, даже самый мизерный человек, явившийся в типе «простом и смирном», жаждал самоопределения и хотел точно знать, куда и как себя «причислить». Во-вторых, каждый «хищный» имел две ипостаси, и зло в нем сосуществовало с порывами смиренного и великодушного добра. (В поздней программе «хищного типа» Достоевский предпишет ему даже две деятельности — в одной из них он поведет себя как великий праведник, в другой — как «страшный преступник, лгун и развратник».) В-третьих, «хищный» и «смирный» всегда могли поменяться местами и даже перепутать роли: каждый «смирный» был втайне одержим своим собственным «хищным» — злым гением или демоном.

Каждому «смирному», вероятно, посылалось видение своего демона. «Смирный» примерял его одежды, маски, втайне пробовал его жесты: каждый «смирный» мечтал о себе как о «хищном», «ибо соблазняем был». Даже князь Мышкин — уже в образе положительно прекрасного героя — претерпевал «возмущающие нашептывания» демона, вселившегося в его сердце: «Странный и ужасный демон привязался к нему окончательно и уже не хотел оставлять его более». Мышкин страстно отрекался от настырного демона, и тогда радость наполняла его душу; но затем больные страхи возвращались, он опять верил неотступному голосу, бледнел, слабел, страдал — «смутная, потерянная улыбка бродила на посинелых губах его...». Демон как будто побеждал, «низкое предчувствие» обращалось в нестерпимый прилив стыда и отчаяния, но всё кончалось страшным воплем падучей: стыд был напрасен, нож Рогожина метил ему в горло, но Мышкин и не подумал отвести предательскую руку...

Убийцу остановил крик: «Парфен, не верю!..»

Демон Мышкина, как и нож Рогожина уничтожились в ту же минуту, будто их никогда и не было. Осталась только лужица крови около головы упавшего навзничь князя.

Ту минуту Мышкин смог оставить за собой. Но она станет последней его победой.

Глава пятая

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ О ЗАГОВОРЩИКАХ

«Мы на людском пиру не гости, / Кровь наша стынет, мерзнут кости, / И гробовая тишина / Судьбою нам обречена. / Не ночь одну в тоске глубокой, / Без сна, глядя на двор широкой, / На мертвый снег, на лунный свет, — / Я думал, что надежды нет! / Но чтоб разрушить власть могилы, / Сбирал все внутренние силы / И в старой Библии гадал, / И снова жаждал и мечтал, / Чтоб вышли мне по воле рока / И жизнь, и скорбь, и смерть пророка».

Мемуаристка В. В. Тимофеева-Починковская рассказывала, что эти строки Николая Огарева из поэмы «Тюрьма» (1857—1858) Достоевский читал ей с «мистическим восторгом на лице» и как бы предаваясь тому своему настроению, когда, заключенный в Петропавловскую крепость, он получил в камеру Библию.

Однако личное знакомство с Огаревым, не оставшееся без последствий, имело место не в неволе, а за границей. «Знакомых в Женеве у нас не было почти никаких, — вспоминала Анна Григорьевна. — Федор Михайлович всегда был очень туг на заключение новых знакомств. Из прежних же он встретил в Женеве одного Н. П. Огарева, известного поэта, друга Герцена, у которого они когда-то и познакомились. Огарев часто заходил к нам, приносил книги и газеты и даже ссужал нас иногда десятью франками, которые мы при первых же деньгах возвращали ему. Федор Михайлович ценил многие стихотворения этого задушевного поэта, и мы оба были всегда рады его посещению...» Огарев был товарищем по несчастью — страдал тяжелой падучей; однажды в припадке упал на дороге, сломал ногу, пролежал в придорожной канаве до утра, жестоко простудился и был увезен друзьями на лечение в Италию.

Летом 1868 года, сразу после отъезда Достоевских из Женевы, напоминавшей им о смерти Сони, выступили наружу и стали болезненно беспокоить обстоятельства давно прошедших лет. Странным, причудливым образом к писателю возвращалось прошлое. Казалось, он сам, сетуя на судьбу, не пощадившую его первенца, бередил старые раны. Но прошлое решило напомнить о себе и независимо от услуг памяти.

Стало известно, что священник русской церкви в Женеве, который крестил Соню, а затем, спустя неделю, отпевал девочку, служил не только в храме, но и — по совместительству — в тайной полиции. Некий агент еще осенью 1867-го доносил в Третье отделение, что в числе «экзальтированных русских», пребывающих в Женеве, центре политической эмиграции, находится Достоевский, «который очень дружен с Огаревым»34. Достоевский был убежден, что осведомителем «трудится» женевский батюшка А. В. Петров. (Сокрушенно вспомнит он об этом в 1877 году: «Ну кто всего ближе стоит к народу? Духовенство? Но духовенство наше не отвечает на вопросы народа давно уже. Кроме иных, еще горящих огнем ревности о Христе священников, часто незаметных, никому не известных, именно потому что ничего не ищут для себя, а живут лишь для паствы, — кроме этих и, увы, весьма, кажется, немногих, остальные, если уж очень потребуются от них ответы, — ответят на вопросы, пожалуй, еще доносом на них».)

К Достоевским перестали доходить письма. «Особенно, — вспоминала Анна Григорьевна, — было жаль пропадавших писем Майкова, всегда полных животрепещущего интереса. Подозрение о пропаже писем еще более укрепилось в нас, когда мы получили анонимное письмо, где сообщалось, что Федора Михайловича подозревают, приказано вскрывать его письма и строжайше обыскать его на границе при возвращении на Родину».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Достоевский"

Книги похожие на "Достоевский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Людмила Сараскина - Достоевский"

Отзывы читателей о книге "Достоевский", комментарии и мнения людей о произведении.