Блез Паскаль - Письма к провинциалу

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

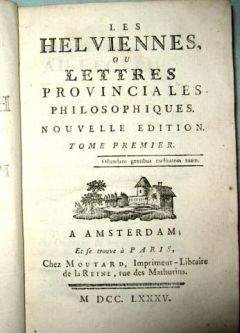

Описание книги "Письма к провинциалу"

Описание и краткое содержание "Письма к провинциалу" читать бесплатно онлайн.

«Письма к провинциалу» (1656–1657 гг.), одно из ярчайших произведений французской словесности, ровно столетие были практически недоступны русскоязычному читателю.

Энциклопедия культуры XVII века, важный фрагмент полемики между иезуитами и янсенистами по поводу истолкования христианской морали, блестящее выражение теологической проблематики средствами светской литературы — таковы немногие из определений книги, поставившей Блеза Паскаля в один ряд с такими полемистами, как Монтень и Вольтер.

Дополненное классическими примечаниями Николя и современными комментариями, издание становится важнейшим источником для понимания европейского историко — философского процесса последних трех веков.

Однако, — продолжает св. Бернар, — если неведение никогда не является грехом, почему в Послании к евреям сказано, что первосвященник каждый год один входил во вторую скинию с кровью, которая им приносилась во искупление собственных его грехов неведения и грехов неведения народа[417]. Если бы не стало грехов неведения, разве Савл сколько — нибудь грешил бы, преследуя Божью церковь, поскольку делал он это из — за неведения и недоверия?[418] Он, напротив, не только не грешил бы, но поступал бы хорошо, будучи богохульником, гонителем церкви, постоянно угрожая ей и обагряясь кровью учеников Господних. Ибо если неведение, с одной стороны, избавляет от греха, то рвение, явленное в защите преданий отцов, с другой, делает его достойным награды. Он должен бы был в таком случае сказать: «Я был вознагражден», а не «я снискал милосердие Божье»[419]. И еще: если никовда не грешат по неведению, то почему хулим мы тех, кто умерщвлял апостолов? Ведь эти люди не только не знали, что творят злое, но верили даже, что совершают добро. Отсюда, стало быть, напрасно Иисус Христос молился на кресте за своих палачей, ибо, не зная, что творят, как Он сам о том свидетельствует[420], они нисколько не согрешили? А разве мы можем не подтвердить, что они действительно не знали? Дерзнем ли мы подозревать Иисуса Христа во лжи, когда Он столь ясно провозглашает, что они не знают этого? Даже если бы нашелся кто — то, кто захотел бы усомниться в правдивости апостола и счел, что, поскольку последний был человеком, и к тому же — весьма привязанным к своему народу, то вполне мог бы солгать, говоря: если бы они узнали Бога Славы, то не распяли бы Его[421]. Не достаточно ли все это доказьюает, в каком глубоком мраке неведения пребывает тот, кто не знает, что порой можно совершать грехи по неведению?» Вся приведенная цитата — собственные слова св. Бернара, разрушающего, таким образом, заблуждения иезуитов не только посредством своего авторитета, но и еще посредством надежных доказательств, почерпнутых из Писания.

Примечание II. Опровержение выдумки о так называемых «неощутимых мыслях»Кажется, апологет казуистов решил превзойти всех остальных иезуитов в нелепости, как он их превзошел в клеветах. Ибо он не только пытается защищать наиабсурднейшую идею Бони относительно благих помыслов, но и осуществляет это при помощи способа, который выглядит еще более абсурдным. Поставленный в затруднительное положение примером о множестве нечестивцев, не чувствующих никаких угрызений совести и совершающих массу преступлении без всякого понятия об их преступности, он не нашел ничего лучшего, как ответить, что эта порода людей на самом деле все же обладает соответствующими божественными внушениями, угрызениями совести и благими устремлениями (bons desirs) — на чём большей частью и основывается учение иезуитов о довлеющей благодати, — но не обращают внимания и не догадываются о них. «С моей точки зрения, лучше полагать, — говорит он, — что люди, о которых идет речь, обладают всем указанным, но совершенно не осмысливают знаний, наличествующих у них от естественного света разума, а также благодаря довлеющей благодати, и даруемых Господом даже тогда, когда упомянутые здесь лица предаются своим распутствам и богохульствам. Если, — добавляет он, — действия, являющиеся материальными и осуществляющиеся посредством тела, часто ускользают от кашею познания, то что уж говорить о действиях рассудка и ноли, которые являются двумя способностями, стоящими выше материи и чисто духовными по природе? Разве мы не обязаны допустить, что в нас возникают феномены такого рода, причем мы о них совершенно не догадываемся?»

Нет потребности слишком долго останавливаться на опровержении указанной ложной системы. Чтобы внушить к ней презрение, достаточно знать, что во всякую мысль включены некое ее самосознание и некое внутреннее чувство, указывающее на сам факт мышления. Именно это заставляет Беллармина, при опровержении той дерзости, которую мы здесь порицаем, высказаться следующим образом: «Существуют люди, утверждающие, будто Бог постоянно стучится в дверь человеческого сердца и взывает к грешникам, но те, будучи заняты иными вещами, не догадываются о подобных божественных призывах. Данное мнение находится в очевидном противоречии с опытом. Ибо поскольку этот призыв и это стремление Бога достучаться до нашего сердца, привлечь нас к Себе и воодушевить есть проявление нашей душевной жизни — пусть даже и несвободное, — не являющееся ничем иным, кроме как одновременно внушенными нам Господом благим помыслом и благим желанием, то как Он может осуществить подобное, чтобы мы совершенно этого в себе не ощутили? Ведь рассматриваемый феномен не только пребывает в нас, но также и исходит от нас. Более того, обладай мы упомянутой предварительной благодатью, мы всегда имели бы благие помыслы и благие желания»[422].

Какой бы, однако, химерической ни была эта выдумка, полагаю, она нисколько не служит извинительным обстоятельством для Бони, как не служит и упрочению пресловутой довлеющей благодати, которую кой — кому всегда хотелось бы обнаруживать у нас при совершении греха. Она совершенно не извиняет Бони, ибо наш казуист не ограничивается некоей неощутимой мыслью; он хочет, чтобы на последнюю было обращено внимание души или, пользуясь его собственными словами, чтобы душа производила над Ней рефлексию. Поступок, говорит он, «не может вменяться во грех, если не является добровольным; но для этого поступающий тем или иным образом человек должен видеть, знать и постигать добрую и злую стороны в своих действиях… Когда воля, стремительно и без рассуждения, побуждает себя испытывать влечение или отвращение к некой вещи, до того как рассудок сможет ясно увидеть, содержится ли зло в подобных стремлении либо уклонении от упомянутой вещи, то такое деяние не является ни благим, ми дурным ввиду того, что до упомянутого разыскания (perquisition), до необходимых усмотрения (vue) и рефлексии ума нельзя говорить о добровольности поступка».

Тем более не дает вышеупомянутая выдумка оснований простить г — на Лемуана, которому хочется, чтобы все нижеперечисленные процессы целиком имели место в душе, прежде чем поступок мог бы быть сочтен греховным: во — первых, чтобы Господь внушил некую склонность к исполнению заповеди; затем, чтобы возникло мятежное побуждение, продиктованное похотью; и, наконец, чтобы человек был предупрежден о своей слабости и ощутил в себе мысль о молитве и желание молиться.

«1. С одной стороны, — говорит он, — Бог изливает на душу любовь, склоняющую к тому, чего требует заповедь, а с другой — мятежную похоть, настойчиво влекущую в противоположном направлении. 2. Бог внушает душе знание ее собственной слабости. 3. Бог внушает ей знание о враче, который должен ее исцелить. 4. Бог внушает душе желание исцелиться. 5. Бог внушает душе желание молиться Ему и взывать к Его помощи». Г — н Лемуан, даже несмотря на то, что он — создатель этой прелестной последовательности <душевных состояний>, вряд ли когда — нибудь сам скажет, что все означенные события могли произойти незаметно.

Однако для достижения цели, ради которой, собственно, и были придуманы упоминавшиеся неощутимые мысли, они еще менее применимы. В сложившихся условиях иезуитам не оставалось 'ничего иного как утверждать, что довлеющая и актуально присутствующая благодать дана всем в достаточном количестве. Ибо поскольку эта благодать состоит лишь в определенном акте понимания и воления, то нельзя сказать, чтобы кто — то обладал ею, не имея некоторой мысли о добром и некоторой любви к добру. Однако, поскольку находится множество людей, в миг совершения гpexa не обращающих на подобные божественные внушения и призывы никакого внимания, то иезуиты, вместо того чтобы оставить столь безрассудное мнение, напротив, изобрели эти таинственные и не поддающиеся восприятию мысли, а на них обосновали довлеющую благодать.

Но, избегая одной ошибки, наши отцы впали в другую, еще более неприятную. Ибо кто не видит, сколь нелепо говорить, будто мысли, которой я совершенно не воспринимаю, оказалось бы достаточно для того, чтобы заставить меня уклониться от греха? На том же основании можно было бы утверждать, что для предупреждения человека об опасности достаточно его просто предупредить, и не важно, что в это самое время он крепко спит и не воспринимает наших предупреждений. Ибо мысль, которой я не воспринимаю, все равно что голос, которого я не слышу. Неужели это и есть средства, предлагаемые иезуитами для нашего спасения, средства, которым эти отцы придают столь большую ценность? Неужели это и есть та самая жестоко отнятая у грешников помощь, о которой они проливают слезы, сопровождая свой плач столькими воплями?

Пусть позйолившие обмануть себя громким именем довлеющей благодати поймут однажды, чем последняя является на самом деле, и признают, наконец, бесполезность и фальшивость этого славного подарка молинистов. Этим людям кажется, что мол инисты обещают им некие чудеса, когда уверяют, будто с помощью предложенных ими средств постоянно располагаешь всегда готовой к действию довлеющей благодатью. Но когда означенные лица начинают осаждать наших отцов <своими доводами> и говорят, что для них упоминавшиеся божественные внушения отнюдь пс оказываются ощутимыми при всяком совершении греха, то иезуиты отвечают следующее: действительно, подобные ннушения имеют место, но не воспринимаются. Если, однако, они невоспринимаемы, то какая от них польза?

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Письма к провинциалу"

Книги похожие на "Письма к провинциалу" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Блез Паскаль - Письма к провинциалу"

Отзывы читателей о книге "Письма к провинциалу", комментарии и мнения людей о произведении.