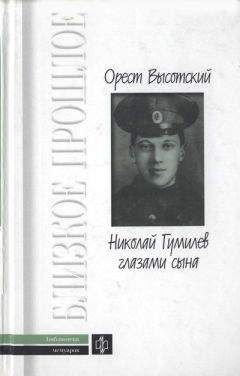

Орест Высотский - Николай Гумилев глазами сына

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Николай Гумилев глазами сына"

Описание и краткое содержание "Николай Гумилев глазами сына" читать бесплатно онлайн.

Ядро настоящего сборника составляют впервые публикуемые в полном объеме биографические записки о ярчайшем поэте Серебряного века Николае Гумилеве, составленные его сыном Орестом Высотским, также поэтом, до конца своих дней работавшим над книгой об отце. Вторая часть сборника — это воспоминания о Николае Гумилеве, собранные и прокомментированные известным специалистом по русской поэзии, профессором Айовского университета (США) Вадимом Крейдом. Эти материалы Крейд расположил «сюжетно» — так, чтобы у читателя создалось наиболее полное представление о драматичной и захватывающей биографии поэта, в эпоху крушения империи воспевавшего державное отечество, отважного воина, путешественника, романтика.

Книга иллюстрирована уникальными фотодокументами.

Ему, покаранному в земном существовании поэту, мерещатся «девушки странно-прекрасные и странно бледные со строго опущенными глазами и сомкнутыми алыми устами»; они «выше гурий, выше ангелов, они, как души в седьмом кругу блаженств», они печальны и улыбаются рыцарю-поэту с безнадежной любовью, и он упивается «неиссякаемым мучительным вином чистой девичьей скорби…».

Здесь стирается граница между реальностью и приоткрытой духу небесной державой. Поэту, как безумному скрипачу Паоло Беллитини из рассказа «Скрипка Страдивариуса», «ясно все, чем он томился еще так недавно, и другое, о чем он мог бы томиться, и то, что было недоступно»… Но при мысли, что кто-то другой, после него, сумеет приручить волшебную скрипку, Паоло Беллитини решает уничтожить ее: «Старый мэтр вздрогнул… нет, никто и никогда больше не коснется ее, такой любимой, такой бессильной! И глухо зазвучали неистовые удары каблука и легкие стоны разбиваемой скрипки».

Так, злобным исступлением кончается эта повесть любви скрипача-поэта, хоть и молился он часами Распятому: кончается убийством! Не достигнув высшей гармонии, он в конце концов уступает льстивым козням Денницы.

Драматические герои Гумилева, и Гондла, и Имр, тоже кончают век убийством… самоубийством. Поэт казнит их с глубоким убеждением, так же, как говорит о смерти в одном из стихотворений «Колчана»: «Правдивее смерть, а жизнь бормочет ложь». Недаром еще в первой юности «шестого коня», подаренного ему Люцифером, он назвал «Отчаяньем». Как ни настраивал себя Гумилев религиозно, как ни хотел верить, не мудрствуя лукаво, как ни обожествлял природу и первоначального Адама, образ и подобие Божье, — есть что-то безблагодатное в его творчестве. От света серафических высей его безотчетно тянет к стихийной жестокости творения и к первобытным страстям человека-зверя, к насилию, к крови, ужасу и гибели.

Удивительна в Гумилеве эта дисгармония. Она ощущалась и в житейской, и в писательской его личности. Для меня оставалось проблемой и то, почему смешно-претенциозный в жизни (особенно в литературных спорах), он был так обдуманно-меток и осторожен в своих критических статьях. Его «Письма о русской поэзии», печатавшиеся из месяца в месяц в «Аполлоне» (были изданы при большевиках отдельной книгой[20]) представляют собрание остроумных замечаний и критических оценок, прочесть которые не мешало бы никому из поэтов. И похвалить, и выбранить он умел с исчерпывающим лаконизмом и, я бы сказал, с изящной недоговоренностью.

Еще известнее он как теоретик поэзии антисимволист, создатель литературной школы, учивший молодых наших пиитов писать стихи, ментор «Цеха поэтов». Новизна его с этой точки зрения даже преувеличена. На самом деле, отталкиваясь от символизма, свою поэтику Гумилев не определял положительными признаками, его «акмеизм» сводился к указаниям на то, чего, по его мнению, не надо допускать в поэзии, т. е. определяется отрицательно. Во всяком случае, самый термин — небезусловен: «акме» (с греческого «вершина», предельное заострение), по существу — не путь к школьной новизне: ведь слово всегда ложно, в идеале достигать наивысшей выразительности в любой поэзии.

Вот почему под флагом «акмеизма» могли выступать такие ничем друг на друга не похожие поэты, как Городецкий и Осип Мандельштам, Ахматова и тот же Гумилев: их связывает общее отношение к «изреченному слову», но не стиль. Из мира нездешних сущностей Гумилев звал поэтов обратно к земной реальности и, следовательно, к предметным образам, прочь от подобий с неясным потусторонним содержанием. Но это его несогласие с Андреем Белым и Вячеславом Ивановым (прежде всего) не есть еще новая концепция поэзии.

Так же верно и другое: отрицание символизма, навеянного декадентским Западом «конца века», восстанавливало прерванную традицию, возвращало русское слово к отечественным истокам. Реалистическая всем своим погружением в имманентный мир русская поэзия, не выносящая искусственности метафорических эффектов, не могла не захиреть от привитой ей трансцендентности и мистики. Расти дальше в атмосфере магии и теософских вещаний было трудно. Роль Гумилева тут несомненна. И конечно, отнюдь не Блок и не Вячеслав Иванов — зачинатели нашей поэзии XX века (с советской вкупе, несмотря на «социалистический реализм» и маяковщину), а именно — стихотворцы, прошедшие «Цех поэтов».

Сам Гумилев в первой книжке «Аполлона» за 1913 год так сказал об «акмеизме»: «Русский символизм направил свои главные силы в область неведомого. Попеременно он братался то с мистикой, то с теософией, то с оккультизмом. Между тем непознаваемое по самому смыслу этого слова нельзя познать… Все попытки в этом направлении — нецеломудренны. Детски-мудрое, до боли сладкое ощущение собственного незнания — вот то, что нам дает неведомое» (здесь Гумилев как бы заимствует мысль у богослова XV века Николая Кузанского: doctu ignoratio). «Разумеется, познание Бога, прекрасная дама Теологии, остается на своем престоле, но ни низводить ее до степени литературы, ни литературу поднимать в ее алмазный холод акмеисты не хотят». «Романский дух, — говорит он дальше, — слишком любит стихию света, разделяющую предметы, четко вырисовывающую линию; эта же символическая связанность всех образов и вещей, изменчивость их облика могла родиться в туманной мгле германских лесов… Новое течение… отдает решительно предпочтение романскому духу перед германским».

Городецкий, разделявший взгляды Гумилева из приверженности к народно-русскому стилю, так дополнил его размышления о символизме: «Борьба за этот мир, звучащий и красочный, имеющий формы, вес и время, за нашу планету Землю… После всяких „неприятий“ мир бесповоротно принят акмеизмом во всей совокупности красот и безобразий… Искусство есть прочность. Символизм принципиально пренебрегает этими законами искусства. Символисты старались использовать текучесть слова, усиливая ее всеми мерами и тем самым нарушили царственную прерогативу искусства — быть спокойным во всех положениях…»

Гумилев тут же, помнится мне, приводил переведенные им строки Теофиля Готье{36}:

Созданье тем прекрасней,

Чем взятый матерьял

Бесстрастней, —

Стих, мрамор иль металл!

Замечу к слову, что Готье был для него идеалом поэта. В девятом выпуске «Аполлона» за 1911 год он поместил восторженную статью о французском парнасце, которого усердно переводил.

Гумилев настолько восхищался французским Учителем, что хотел быть похожим на него и недостатками. Готье не понимал музыки. Не раз говорил мне Николай Степанович не без гордости, что и для него симфонический оркестр не больше как «неприятный шум».

Для «Аполлона» его мысли, прочь от туманной символики, не явились новостью. Первым высказал их несколькими годами раньше, хотя обращался не столько к поэтам, сколько к прозаикам, один из ближайших ко мне аполлоновцев — М. А. Кузмин. В 1910 году в «Аполлоне» появилась его статья, озаглавленная «О прекрасной ясности». Она звучит и теперь, через полвека без малого, что была написана как наставление, к которому следовало бы прислушаться многим из русских авторов и в наши дни. «Оглядываясь, мы видим, — говорит Кузмин, — что периоды творчества, стремящегося к ясности, неколебимо стоят, словно маяки, идущие к одной цели, и напор разрушительного прибоя придает только новую глянцевитость вечным камням и приносит новые драгоценности в сокровищницу, которую сам пытался низвергнуть. Есть художники, несущие людям хаос, недоумевающий ужас и расщепленность своего духа, и есть другие, дающие миру свою стройность. Нет особенной надобности говорить, насколько вторые при равенстве таланта выше и целительнее первых…»

Самым парадоксальным из основоположников акмеизма был Осип Мандельштам; он изменил ему в конце творческой жизни для поэзии, менее всего созвучной кузминскому «кларизму», но еще в 22-м году, следуя за Гумилевым, написал статью «О природе слова»[21], в которой подымает на смех речевые неясности поэтической символики и мистики. Вот эта злая характеристика «литургического слова» символистов: «Все преходящее есть только подобие. Возьмем, к примеру, розу и солнце, голубку и девушку. Ничего настоящего, подлинного. Страшный контрданс „соответствий“, кивающих друг на друга. Вечное подмигивание. Ни одного ясного слова, только намеки, недоговаривания. Роза кивает на девушку, девушка на розу. Никто не хочет быть самим собой… Жорж Данден открыл на старости лет, что он говорил всю жизнь прозой. Русские символисты открыли такую же прозу, изначальную, образную природу слова. Они запечатали все слова, все образы, предназначив их исключительно для литургического употребления. Получилось крайне неудобно — ни пройти, ни встать, ни сесть. На столе нельзя обедать, потому что это не просто стол. Нельзя зажечь огня, потому что это может значить такое, что сам потом не рад будешь. Человек больше не хозяин у себя дома. Ему приходится жить не то в церкви, не то в священной роще друидов, хозяйскому глазу человека не на чем отдохнуть, не на чем успокоиться. Вся утварь взбунтовалась. Метла просится на шабаш, печной горшок не хочет больше варить, а требует себе абсолютного значения (как будто варить не абсолютное значение)…»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Николай Гумилев глазами сына"

Книги похожие на "Николай Гумилев глазами сына" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Орест Высотский - Николай Гумилев глазами сына"

Отзывы читателей о книге "Николай Гумилев глазами сына", комментарии и мнения людей о произведении.