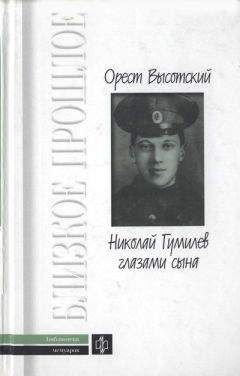

Орест Высотский - Николай Гумилев глазами сына

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Николай Гумилев глазами сына"

Описание и краткое содержание "Николай Гумилев глазами сына" читать бесплатно онлайн.

Ядро настоящего сборника составляют впервые публикуемые в полном объеме биографические записки о ярчайшем поэте Серебряного века Николае Гумилеве, составленные его сыном Орестом Высотским, также поэтом, до конца своих дней работавшим над книгой об отце. Вторая часть сборника — это воспоминания о Николае Гумилеве, собранные и прокомментированные известным специалистом по русской поэзии, профессором Айовского университета (США) Вадимом Крейдом. Эти материалы Крейд расположил «сюжетно» — так, чтобы у читателя создалось наиболее полное представление о драматичной и захватывающей биографии поэта, в эпоху крушения империи воспевавшего державное отечество, отважного воина, путешественника, романтика.

Книга иллюстрирована уникальными фотодокументами.

Совсем по-другому звучат позднейшие стихи, обращенные уже к памяти М. А. Кузьминой-Караваевой[25], — «Родос» (вошли также в «Чужое небо»):

…Наше бремя, тяжелое бремя:

Труд зловещий дала нам судьба,

Чтоб прославить на краткое время,

Нет, не нас, только наши гроба.

В каждом взгляде тоска без просвета,

В каждом вздохе томительный крик, —

Высыхать в глубине кабинета

Перед полными грудами книг.

Мы идем сквозь туманные годы,

Смерти чувствуя веянье роз,

У веков, у пространств, у природы

Отвоевывать древний Родос{54}…

Почему «Родос»? Здесь приоткрывается другой лик Гумилева. Родос — символ ушедших веков, веков веры и рыцарского подвига, это цитадель «посвященных небу сердец», что не стремятся «ни к славе, ни к счастью». Эту вышнюю любовь поэт воспевает, как слияние земли и неба, как видение волшебно-страдальческой красоты.

В одном из последних своих стихотворений «Заблудившийся трамвай» (из «Огненного столпа») Гумилев так вспоминает «Машеньку», ирреалистически смешивая времена и места действия:

…А в переулке забор дощатый,

Дом в три окна и серый газон…

«Остановите, вагоновожатый,

Остановите сейчас вагон!»

Машенька, ты здесь жила и пела,

Мне, жениху, ковер ткала,

Где же теперь твой голос и тело,

Может ли быть, что ты умерла!

Как ты стонала в своей светлице,

Я же с напудренной косой

Шел представляться императрице

И не увиделся вновь с тобой.

И в предпоследней строфе:

Верной твердынею православья

Врезан Исаакий в вышине,

Там отслужу молебен о здравье

Машеньки и панихиду по мне…

Мне кажется, что Машу находим мы и в Деве-Птице (написана тогда же, в 1917 году, когда Гумилев увлекался фольклором Бретани):

…И вдруг за ветвями

Послышался голос, как будто не птичий,

Он видит птицу, как пламя,

С головкой милой, девичьей…

Но в образе этой птицы поэт видит не только обреченную на раннюю смерть Машу, а также и других «райских птиц», в которых преображал он девушек, вызывавших в нем сладостное мечтание и предчувствие рока. Уже свои «Романтические цветы» начинает он с «Баллады», похожей романтическим своим подъемом на предсмертную «Деву-Птицу»:

Пять коней подарил мне мой друг Люцифер

И одно золотое с рубином кольцо,

Чтобы мог я спускаться в глубины пещер

И увидеть небес золотое лицо.

……………………………………

Там на высях сознанья — безумье и снег,

Но коней я ударил свистящим бичом,

И на выси сознанья направил их бег

И увидел там деву с печальным лицом…

В этой «деве» мерещится и тогдашняя невеста его Анна Андреевна Горенко. И о своей последней парижской несчастной любви говорит он так же, как о трепещущей «птице райской» («К Синей звезде»):

И умер я… и видел пламя

Невиданное никогда,

Пред ослепленными глазами

Светилась синяя звезда.

………………………………

И вдруг из глуби осиянной

Вошел обратно мир земной,

Ты птицей раненой нежданно

Затрепетала предо мной…

Но тогда (первый год в Царском и в Слепневе) жене своей он отвечает на жалобы насмешливо-весело, называя ее «птицей подбитой»:

Из логова змиева,

Из города Киева

Я взял не жену, а колдунью.

Я думал забавницу,

Гадал — своенравницу,

Веселую птицу-певунью.

……………………………

Молчит — только ежится

И всё ей неможется.

Мне жалко ее, виноватую,

Как птицу подбитую,

Березу подрытую,

Над участью, Богом заклятою.

Ей же, однако, поздней, посвятил он совсем другие строфы. Портрет «Она» мог быть написан только с Ахматовой:

Я знаю женщину: молчанье,

Усталость горькая от слов,

Живет в таинственном мерцаньи

Ее расширенных зрачков.

Неслышный и неторопливый,

Так странно плавен шаг ее,

Назвать ее нельзя красивой,

Но в ней всё счастие мое…

Трещина в их любви обозначилась с первого года брака. Они были слишком «разные». В плане поэтическом, может быть, только дополняли друг друга, но в жизни… С отрочества Гумилев мнил себя «конквистадором». После поездки в Африку пышным цветом расцвели его экзотические восторги, и так хотелось ему увлечь жену мечтой о далеком волшебстве мира, о красоте пустынь под небом южного полушария с созвездием Креста и о первобытном человеке, божественно-сильном, неистертом так называемой цивилизацией, живущем в согласии с природой и ее тайнами. От Анны Андреевны он требовал поклонения себе и покорности, не допуская мысли, что она существо самостоятельное и равноправное. Любил ее, но не сумел понять. Она была мнительно-горда и умна, умнее его; не смешивала личной жизни с поэтическим бредом. При внешней хрупкости была сильна волей, здравым смыслом и трудолюбием. Коса нашла на камень. Возвратясь из Слепнева в Царское, он только и мечтал умчаться поскорее в новое «странствие» и, не долго думая, исчез опять на несколько месяцев в Абиссинию. Вернулся с почти готовым к печати сборником «Чужое небо».

Тогда, после этого второго путешествия, впервые попал я к нему в царскосельский дом, где жили его мать, Анна Ивановна, и другие Гумилевы в верхнем этаже. Молодые занимали четыре комнаты — в нижнем. Чтобы попасть на их половину, надо было пройти довольно большую пустынную гостиную (с окнами на улицу и на двор), где никто не засиживался. Первая комната, библиотека Гумилева, была полна книг, стоящих на полках и всюду набросанных. Тут же — широкий диван, на котором он спал. Рядом в темно-синей комнате стояла кушетка Ахматовой. В третьей, выходившей окнами во двор, висели полотна Александры Экстер, подарки ее Гумилеву. В этой комнате стояла мебель стиль-модерн, в остальных — старосветская мебель красного дерева, а вовсе не карельской березы, как вспоминает Г. Месняев в «Возрождении» № 119. Четвертая комната, окнами тоже во двор, служила Гумилеву рабочим кабинетом: мне запомнился поместительный письменный стол и стены, сплошь покрытые «абиссинскими картинами», среди которых были навешаны широкие браслеты слоновой кости.

Гумилев был еще «одержим» впечатлениями от Сахары и подтропического леса; с ребяческой гордостью показывал он свои «трофеи», вывезенные из «колдовской» страны: слоновые клыки, пятнистые шкуры гепардов и картины-иконы на кустарных тканях, некое подобие большеголовых романских примитивов. Только и говорил он об опасных охотах, о темнокожих колдунах, о крокодилах и бегемотах — там, в Африке, доисторической родине человечества, что висит «исполинской грушей» на дереве древней Евразии.

Анну Андреевну не очень увлекала эта экзотическая бутафория. На жизнь она смотрела проще и глубже. К тому же во время отсутствия мужа она сама выработалась в поэта вдохновенно-законченного, хоть и по-женски ограниченного собой, своею болью. Гумилев должен был признать право ее на звание поэта, но продолжал раздражаться все больше ее равнодушием к его конквистадорству. Никакой блеск собственных его рифм и метафор не помог убедить ее, что нельзя вить семейное гнездо, когда на очереди высокие поэтические задачи. Помощница нужна ему, нужен оруженосец, спутник верный, любовь самоотреченная нужна, а не женская, ревнивая, к себе самой обращенная воля. Что делать? Он даже готов покаяться, обуздать свой нрав, только бы чувствовать ее частью самого себя, воплощенной грезой своей… Но она безучастна, хотя еще любит его — чужда ему и завоеванной им славе. Стоя у догорающего камина и рассказывая о своих африканских приключениях, он горько сознает это:

…Древний я открыл храм из-под песка,

Именем моим названа река.

И в стране озер семь больших племен

Слушались меня, чтили мой закон.

Но теперь я слаб, как во власти сна,

И больна душа, тягостно больна.

Я узнал, узнал, что такое страх,

Заключенный здесь, в четырех стенах,

Даже блеск ружья, даже плеск волны

Эту цепь порвать ныне не вольны.

И тая в глазах злое торжество,

Женщина в углу слушала его.

Не помню, чтобы в это время он кем-нибудь сильно увлекался. Это были годы неистовой богемы в Петербурге, литературной кружковщины, борьбы поэтических направлений, возникновения всяких крайностей и пряностей и в живописи, и в театре, и в поэзии. Оглушительно трубили в свои рекламные трубы футуристы и кубофутуристы, «бубновые валеты» и «ослиные хвосты» и пр. Всюду можно было встретить Гумилевых, вместе и в одиночку, на маскарадных вечерах и в кабачках, особенно — в «Бродячей собаке» Пронина. В эту пору многие из бывавших в «Аполлоне» увлекались Ахматовой, уже знаменитостью, но не заметил я, чтобы она серьезно кем-нибудь увлеклась, как случилось позже… Анна Андреевна признавалась, что в угаре кабачка «Бродячей собаки» ей бывало приятно, с жалостью о нем вспоминает и в своей недавно опубликованной «Поэме без героя». Однако это ночное «веселье» не упрочило ее близости с мужем, связь могла разорваться от первого «случая».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Николай Гумилев глазами сына"

Книги похожие на "Николай Гумилев глазами сына" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Орест Высотский - Николай Гумилев глазами сына"

Отзывы читателей о книге "Николай Гумилев глазами сына", комментарии и мнения людей о произведении.