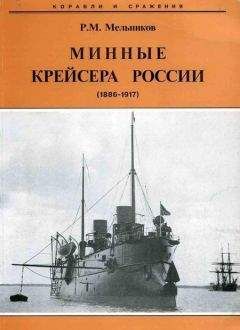

Рафаил Мельников - Минные крейсера России. 1886-1917 гг.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Минные крейсера России. 1886-1917 гг."

Описание и краткое содержание "Минные крейсера России. 1886-1917 гг." читать бесплатно онлайн.

В книге освещена история проектирования, строительства и боевой службы девяти русских минных крейсеров. Детально описываются, морские операции Русско-японской войны, в которой участвовали два корабля этого класса. Для широкого круга читателей, интересующихся военной историей.

Прим. OCR: Во всех найденных сканах пропущена 29 страница (вместо нее стр. 33).

Уже скопировав “Пернов” в построенных им в 1894 г. миноносцах “Пакерорт” и “Поланген”, имея обширные заказы на паровые минные катера (их с 1896 г. надо было строить со стальными корпусами) и готовясь к освоению много обещавших копий “Сокола”, завод В. Крейтона не считал возможным предлагать усовершенствование "Абрека”. Его творческий потенциал иссяк в ходе предшествовавшей двухлетней, — ас начала постройки и трехлетней — перекройки проекта. Проявиться должен был и свойственный всякому предприятию производственный эгоцентризм неприятия всех новшеств, которые нарушают привычный порядок и организацию работ. Завод все более упорно держался за букву контракта. Уже не однажды он был наказан за инициативу, особенно помнился отказ министерства оплатить расходы по усовершенствованию строившихся в 1890 г. миноносцев “Экенес” и “Борго”.

Наученный горьким опытом, завод был способен теперь, да и то под нажимом, осуществлять инициативы МТК. Но и они существа проекта не затрагивали. Трудно было в то время думать о прогрессе (император Александр 111 употреблять это слово просто запретил), когда сверху отклоняли даже самые, казалось бы, полезные инициативы МТК.

Что можно было сделать с очередным “его превосходительством” — новым Управляющим Морским министерством, которым по смерти Н.М.

Чихачева стал прежний начальник ГУКиС вице- адмирал П.П. Тыртов. С места в карьер, продолжая по прежней должности мыслить "экономически", он отверг предложение МТК о мобилизационном переоборудовании под носитель минных катеров очередной заказывавшийся пароход Добровольного флота (будущий “Москва"). В итоге мудрого решения идея транспортировщика минных катеров была похоронена.

Что можно было сделать с такими командирами, из числа которых капитан 2 ранга А.В. Протасьев (1854-?), едва вступив в командование “Абреком” (с 8 апреля 1896 г. — после командования монитором “Ураган”) вознамерился нагрузить свой корабль добавочной тяжестью негодных для боя 63,5- и 37-мм пушек. Он как специалист-минер (класс в 1884) и академик (1878 г.) полагал нужными эти пушки: первые — “для обстреливания берегов при высадке десанта”, вторые — на всякий случай. В МТК первый резон признали "имеющим основание”, второй — отвергли, так как от 37-мм пушек отказались еще при проектном изменении вооружения. Противно науке было бы и наличие на корабле четырех калибров, а потому добавить разрешили только два пулемета Максима (перегрузка 1 т). Одобрили, впрочем, другую инициативу — добавить вторую 75-мм пушку, которую можно снять с еще не готового к плаванию, учебного судна “Верный". С получившимся от этой прибавки (75-мм пушки вместо 47-мм кормовой) увеличением дифферента на 3 дм кораблестроительный отдел считал возможным согласиться.

Действительно, время на установку второго орудия хватало, так как первое надо было еще дождаться получением с Нижегородской выставки. Перегрузки можно было избежать, сняв хотя бы две из обладавших сомнительной ценностью 47-мм пушек. Решение это недрогнувшей рукой председателем МТК (“не делать изменений”) было отменено. Но скорого ухода в плавание за границу, все равно не получилось. Вслед за спуском на воду, состоявшимся 11 мая 1896 г., а за ним, вопреки всем обычаям — и закладкой 23 мая 1896 г. (доска была выполнена в столь же строгом стиле и с упоминанием тех же участников, как и доски "Всадника” и “Гайдамака”) продолжилась череда усовершенствований.

Оценив шаги прогресса, котлы Дю-Тамля заменили котлами Нормана, соответственно вместо предполагавшихся двух дымовых труб установили одну. По предложению командира добавили разделительную переборку между носовыми и кормовыми котлами. Она должна была ограничить распространение пара при возможном, как уже 28 ноября 1896 г. случившимся при первом испытании, разрыве трубок в каком-либо из котлов. МТК признал ее полезной также и в целях сохранения непотопляемости при авариях. Признали полезной и замену двух 47-мм пушек на второе 75-мм орудие. Но главного, насущно диктовавшегося временем изменения, которое подсказывал опыт уже прибывавшего в Россию 29-уз “Сокола” — не состоялось. Корпус и машины остались прежнеми.

Блистательный образец научного подхода проявил МТК, просчитавшись в нагрузке и обойдясь, как было заведено, без запаса водоизмещения, он в проекте крейсеров типа “Диана” с легкостью скорректировал его водоизмещение, сняв две “лишние” пушки и оставив корабли со смехотворным для своего времени вооружением из восьми 152- мм орудий. Остается лишь удивляться тому, что в отличии от "Авроры”, “Абрек” сумел подтвердить свои хотя и более чем скромные проектные задания и даже, что вовсе трудно представить, смог не ослабить, а наоборот, усилить свое вооружение. Тем самым подтверждалось и наличие не до конца использованных резервов на модернизацию. Отнести все это надо, видимо к проверенности прототипа, длительному предварительному проектированию и старанию фирмы В. Крейтона. Этот относительный для отечественных условий успех был достигнут ценой значительного, как и для серии "Всадника” (11,5 мес.) опоздания готовности. Преодолеть все препоны, созданные бюрократией, завод Крейтона был не в состоянии.

В июне 1897 г. после очистки и окраски подводной части поднятого на эллинг корабля начали его испытания. На втором из пробегов, сделанных 22 июня с прибывшей приемной комиссией под председательством контр-адмирала В.П. Мессера (1840–1904) в одном из котлов разорвало водогрейную трубку. Аномалия была необъяснима: весной котлы были испытаны гидравлическим давлением 42 атм. За время, пока выясняли причины аварии и устраняли ее последствия, успели провести всесторонние испытания всех других технических средств и минного вооружения.

На заводской пробе скорость доводили до 21,5 уз, но официальное испытание 24 июля пришлось прекратить на скорости 20,4 уз. В 11 ч 20 мин в кормовом котельном отделении произошли массовые разрывы и деформации трубок в котлах. Из топки выбросило пар и пламя. С возникшим пожаром справились благодаря его локализации за счет той самой переборки, которая была установлена ранее по настоянию командира. Авария настолько потрясла непривычную к подобным явлениям комиссию, (флот только еще начинал осваивать водотрубные котлы), что явились предложения демонтировать котлы Нормана и заменить их котлами Дю-Тампля (хотя они были предшественниками системы Нормана) или Ярроу (какие были на “Соколе”). Но в МТК все же возобладал более трезвый взгляд.

"Абрек" в Средиземном море. 1900 г.

27 апреля было решено, что "говорить о пригодности той или другой системы котлов, не имея достаточного опыта, нет оснований". Причины повреждений следовало видеть в трудно обнаруживаемых в трубках дефектах (отчего следовало ужесточить контроль качества), а не в технологии сборки котлов Нормана. Комиссией предлагалось испытать все трубки заново и возобновить испытания.

Затратив на гидравлические пробы всех 6180 трубок более месяца, 2 сентября вышли в море. На официальных испытаниях 11 сентября средняя скорость трех пробегов составила 21,2 уз. При давлении пара 12–12,5 атм, несколько меньшим, чем проектное, водоизмещении 524 т и 267 об/мин главных машин, их мощность составила 4506 л.с. Полной мощности решили не добиваться из-за обнаруженных мелких трещин в ребрах пролетов главных машин.

Неудобство подводного аппарата обнаружило себя повреждением его крышки зацепившейся за нее лапой якоря. Пришлось, подняв носовую часть корабля на эллинге, изобретать и устраивать предохранительное цепное устройство. Полностью опасения за надежность действия аппарата это устройство устранить не могло.

При проведенной 22 сентября на мерной линии проверке расхода топлива и смазочного масла установили, что на скорости 12,4 уз требовалось затратить в час 686 кг угля, при 19,3 уз расход составлял 1950 кг. При запасе угля 110 т это обеспечивало дальность плавания соответственно 1970 и 1090 миль. Эти сведения, учитывая особо благоприятные обстоятельства — отсутствие износа машин и котлов, отборный уголь и квалифицированное обслуживание — следует признать для корабля иаивысшими из возможных. Сведения же приведенные в Секретном приложении к Судовому списку 1901 г. — 2950 миль приходится признать непомерно завышенными.

Эта цифра — одно из свидетельств того подчас фантастического разнобоя, которое происходило из формального отношения к рассчитывавшимся по- разному дальностям плавания и которые, не подвергаясь проверке, перекочевывали из одного справочного издания в другое. Провести точное вычисление дальности плавания кораблей можно лишь по методике известного отечественного инженера-механика В.И. Афанасьева (1843–1913). По данным этой методики, опубликованным в справочнике “Военные флоты за 1899 г. (с. 1900–1901) и построенным автором на ее основании графикам и были получены результаты, позволяющие устранить повсеместную в литературе путаницу.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Минные крейсера России. 1886-1917 гг."

Книги похожие на "Минные крейсера России. 1886-1917 гг." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Рафаил Мельников - Минные крейсера России. 1886-1917 гг."

Отзывы читателей о книге "Минные крейсера России. 1886-1917 гг.", комментарии и мнения людей о произведении.