Антоний Голынский-Михайловский - О молитве Иисусовой и Божественной Благодати

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "О молитве Иисусовой и Божественной Благодати"

Описание и краткое содержание "О молитве Иисусовой и Божественной Благодати" читать бесплатно онлайн.

Дорогие читатели!

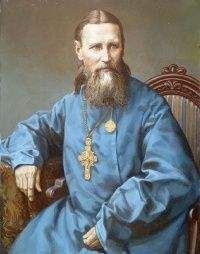

Перед вами келейные записи архиепископа Антония (Голынского-Михайловского) — подвижника XX века, опытно прошедшего путь молитвенного подвига. Работа писалась в конце 50-х годов для узкого круга единомышленников. То было время, когда в нашей стране царил абсолютный дефицит духовной литературы и подобные тексты были редкостью даже в «самиздате». Но думается, что и сегодня, при всей доступности аскетических писаний, этот труд может быть интересен для тех, кто движим стремлением приобщиться к молитвенной традиции отцов Православной Церкви. В книге, на основе личного опыта, представлено святоотеческое предание об умном делании, обобщенно изложено учение отцов-аскетов об Иисусовой молитве, о действии благодати Божией.

6. Внимание (К стр. 53)

Здесь речь идет об определенном порядке, о некоторой постепенности, с которой следует приближаться к моменту установления внимания в сердечном месте, к соединению ума с сердцем. Мысль о сосредоточении внимания в области гортани можно встретить и в других писаниях отцов-аскетов. Подобные указания встречаются, например, у свт. Феофана: «Старец Никифор… все к тому же приходит — к сосредоточению ума в сердце… там и стой вниманием и умом. Особенность та, что он советует тем, которые затруднились бы действовать предыдущим способом, умно говорить молитву там, где орган слова, в начале гортани или при входе ее в полость груди. Но этим не определяется окончательно место внимания и молитвы, а только указывается как переходный пункт»{48}. «Внимание держать в груди, немножко ниже впадинки, что под горлом. Потому, что у вас сердце щемит. А так не станет. Потом теплота отзовется в сердце без щемления»{49}.

В «Невидимой брани» прп. Никодима Святогорца читаем: «Быть вниманием надо в сердце, или внутри персей (как говорят иные отцы, именно — немного выше левого сосца), и там повторять молитву Иисусову. Когда от напряжения сердце начнет щемить, тогда поступи, как советует монах Никифор, именно — подымись с того места и стань со вниманием и молитвенным словом там, где мы обыкновенно ведем беседу с самими собой, под кадыком наверху груди. После опять сойдешь над левый сосец. Не побрезгуй сим замечанием, как оно ни покажется тебе слишком простым и мало духовным»{50}.

Свт. Игнатий в «Аскетических опытах» пишет: «Весьма хорош способ обучения Иисусовой молитве, предлагаемый священноиноком Дорофеем, российским подвижником и аскетическим писателем: „Должно поучаться умом приницать и прилежать всегда к гортанному почувению. Тогда умная и сердечная молитва начнет манием (то есть по действию Божественной благодати) самовластно, непрестанно воздвизаться, обноситься и действовать“»{51}.

С этими словами перекликается высказывание схимонаха Илариона Кавказского: «Необходимо нужным видится добавить, что внимание при произнесении молитвы, то есть самое действие умной молитвы (произносимые слова), нужно держать… что всего лучше, в груди, то есть грудной полости; а другой старец советует держать „в гортанном почувении“ (ощущении), то есть в горле. Эти действия суть подготовка и приближение ко входу Иисусовой молитвы в сердце, что составляет цель всего молитвенного труда»{52}.

Можно принять к сведению высказывания опытного подвижника, русского отшельника на Афоне схимонаха Никодима[35]: «Внимание надо спустить… в гортань… где дыхание проходит в легкие, вот в этом месте и стоять… Надо учиться в груди молиться, в словесности, в гортани, где воздух проходит до легких. В этом месте держать ум… и откроется тебе сердце. „Вы еще советовались с другими отцами?“ — Был тогда еще Силуан[36] в Пантелеймоновом монастыре. С ним советовались всегда»{53}.

Наконец, то же указание встречаем в «Рассказах странника»: «Знаешь, что способность словопроизношения находится у каждого человека в гортани. Сей способности… дай беспрестанно говорить сие: Господи Иисусе Христе, помилуй мя!»{54}

Во всех приведенных высказываниях речь идет об одном и том же участке тела — о небольшой области у основания шеи с центром примерно на уровне ключиц. Именно в этой зоне, чуть ниже или чуть выше, кому как удобнее, советуется держать ум новоначальному. Из-за этого «чуть выше, чуть ниже» возникают терминологические различия, и место это обозначается по-разному: как гортань, как вход в полость груди, как место под кадыком, как вход в легкие или как верхняя часть груди. По существу же, имеется в виду одно и то же.

Удержание ума в этой зоне можно рассматривать как первый этап, при той постепенности, которая рекомендуется начинающим, на что и указывает свт. Феофан, говоря о «переходном пункте». Это актуально для тех, кто испытывает затруднения в отыскании сердечного места и стоянии умом в сердце, пока молитва еще не согрета сердечным сочувствием. Действительно, поместить и удержать ум в сердце для начинающего часто бывает слишком сложно, так как внимание еще поглощается усилием заключать ум в слова, а эмоциональный отклик почти неощутим. Кроме того, преждевременные попытки поиска сердечного места сопряжены с некоторой опасностью. Между тем первая задача, стоящая перед всяким приступившим к молитвенному деланию, — увести внимание из области головы.

Свт. Феофан и Никодим Святогорец, упоминая о гортани, комментируют известное место из «Добротолюбия», где прп. Никифор Уединенник научает деятельной художественной молитве и объясняет, как с помощью контроля над дыханием найти сердечное место, а затем обращается к тем, кто на это не способен. Преподобный рекомендует таковым оставить до поры поиски сердца и молиться внутри персей — там, где звучит «внутреннее слово, слово, каким беседует с собою» человек, «ибо там, внутрь персей, когда молчат уста, говорим мы с собою и совещаемся, там молитвы творим»{55}.

Но удержать внимание где-то внутри груди для начинающего также оказывается непросто. На эту сложность указывает свт. Игнатий, комментируя то же самое место в «Добротолюбии»: «Явственное ощущение силы словесности в персях так, чтоб там можно было совершать молитвы и псалмопение, имеют очень редкие, значительно преуспевшие, занимавшиеся продолжительное время молением по способу св. Иоанна Лествичника[37], стяжавшие в значительной степени непарительность и очень внимательною молитвою возбудившие дух, названный здесь словесностью, к обильному сочувствию уму. У человеков, в обыкновенном их состоянии, дух, пораженный падением, спит сном непробудным, тождественным со смертью, — он не способен к духовным упражнениям, указанным здесь, и пробуждается для них лишь тогда, когда ум постоянно и усиленно займется возбуждением его при посредстве животворящего имени Иисусова»{56}.

Отсюда возникает потребность найти некую точку, удобную для сосредоточения. Новоначальному легче всего ощутить словесное звучание молитвы и зафиксировать внимание в самой верхней части груди, граничащей с областью гортани. Из опыта начинающих видно, что свой мыслительно-словесный процесс, свой внутренний диалог, почти все поначалу ощущают локализованным в голове, а именно — в области лба. Когда человек, в поисках сердечного места, пытается свести еще не согретый чувствами ум из головы в глубь грудной полости, то ему поначалу трудно там за что-нибудь «зацепиться» вниманием, так как движение воздушного потока внутри грудной клетки дает слишком тонкие ощущения, а внимание к пульсации сердечной мышцы для новичка опасно.

Зато в гортани гораздо лучше ощутим проток воздушной струи из трахеи в легкие, ощущения здесь более физиологичны, огрублены. Здесь привычные напряжения глотательных движений и вибрация голосовых связок дают физически ощутимую «зацепку». Кроме того, должна сказываться подсознательная связь между словесно мыслимой молитвой и голосовыми связками, производящими речь. Это тоже должно помочь фиксации ума. Такими причинами, видимо, и обусловлен выбор области у основания шеи как места Первичного сосредоточения внимания. Далее могут сказываться индивидуальные предпочтения: кому-то удобнее держаться гортани (на уровне трахеи, под кадыком), кому-то — чуть ниже, под ключицами (в верхней части грудины).

Подробности на эту тему едва ли можно найти в святоотеческих текстах, где вообще, как правило, отсутствуют практические детали для начинающих. Скупые детали обычно появляются лишь в связи с описанием молитвы умно-сердечной. О причинах такого умолчания владыка Антоний говорит в своей работе трижды, и мнение его совпадает со взглядами прп. Паисия (Величковского) и свт. Игнатия[38].

Изучая писания святых отцов и подвижников благочестия, можно выявить принцип поэтапного приближения к обретению благодатной молитвы. Каждый этап, условно говоря, соответствует определенному месту сосредоточения внимания:

I. Гортань (или основание шеи, или верх грудины) — при заключении ума в слова молитвы (деятельная молитва словесная и умная);

II. Верхняя часть сердца — при соединении ума с сердцем (умно-сердечная деятельная молитва);

III. Глубины сердечные — при всецелом воцарении благодати в очищенном сердце (благодатная непрестанная молитва, самодвижная, совершаемая Духом Святым; созерцание).

Такой порядок развития молитвенного делания следующим образом отражен в писаниях свт. Игнатия: «Преуспеяние в молитве сперва начинает проявляться особенным действием внимания: от времени до времени оно неожиданно объемлет ум, заключает его в слова молитвы [I]. Потом оно сделается гораздо постояннее и продолжительнее: ум как бы прилепится к словам молитвы, влечется ими к соединению с сердцем [II]. Наконец, со вниманием сочетается умиление и соделает человека храмом молитвы, храмом Божиим [III]»{57}. «Внимание ума при молитве [I] привлекает сердце к сочувствию; при усилении внимания сочувствие сердца уму обращается в соединение сердца с умом [II]; наконец, при внимании, усвоившемся молитве, ум нисходит в сердце для глубочайшего молитвенного священнослужения [III]»{58}.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "О молитве Иисусовой и Божественной Благодати"

Книги похожие на "О молитве Иисусовой и Божественной Благодати" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Антоний Голынский-Михайловский - О молитве Иисусовой и Божественной Благодати"

Отзывы читателей о книге "О молитве Иисусовой и Божественной Благодати", комментарии и мнения людей о произведении.