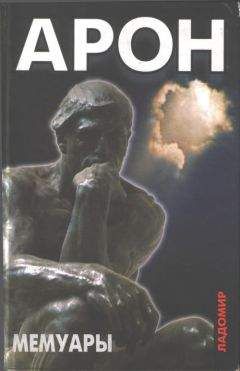

Раймон Арон - Мемуары. 50 лет размышлений о политике

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Мемуары. 50 лет размышлений о политике"

Описание и краткое содержание "Мемуары. 50 лет размышлений о политике" читать бесплатно онлайн.

Эта книга — повествование о встрече, встрече жестокого Века и могучего Ума, жаждавшего познать его. Ее автор, французский философ и журналист-политолог, живя в 30-е годы в Германии, одним из первых разглядел в социально-политических процессах этой страны надвигающуюся всемирную катастрофу. С тех пор стремление понять политическую жизнь людей стало смыслом его существования.

Тем, кто откроет книгу, предстоит насладиться «роскошью общения» с Ш. де Голлем, Ж.-П. Сартром и другими великими личностями, которых хорошо знал автор, этот «Монтень XX века», как его окрестили соотечественники.

Несколькими годами позже на страницах «Великого спора» я снова обратился к теме французской силы, представив ее по-своему: «Анализ с точки зрения одной безопасности исказил бы точную картину, исходя из которой должно вестись обсуждение. Необходимо привлечь еще по меньшей мере три другие измерения: влияние на союзника или автономия внутри союза, авторитет на мировой арене и, наконец, воздействие избранной программы на развитие экономики и особенно на научный прогресс». В заключение той же главы я представляю и обосновываю французскую программу: «Франция не хотела быть исключенной из сферы ядерной техники. Она не хотела, чтобы весь континент окончательно оказался под защитой и покровительством англо-американцев. Она предвидела более или менее отдаленные перспективы, возможные изменения мировой обстановки, и застраховывала себя от неожиданностей. В любом случае сила, пусть и ограниченная, дает в руки несколько дипломатических козырей, открывает возможность влиять на стратегию союзника, главным образом ответственного за устрашение. Даже если не верить, что в смысле устрашения французская сила может достаточно воздействовать на умы советских руководителей, угрожая сыграть роль детонатора, нельзя все же категорически отрицать (поскольку эти вопросы имеют отношение скорее к психологии, чем к логике), что она будет одним из факторов, с которыми придется считаться гипотетическому советскому военачальнику, пожелавшему начать агрессию… Программа стоит большего, чем ее адвокаты».

Мои аргументы в пользу силы, называвшейся в то время «ударной», ускользали от большинства читателей, потому что я приводил также и возражения. Я не разделял энтузиазма, искреннего или заказного, с которым было встречено первое испытание французской атомной бомбы. Я считал, что «Мираж-IV», сила первого поколения, не представляли собой силу второго удара; они казались мне уязвимыми как на земле, так и в воздухе. Я никогда не соглашался с доктриной (ставшей отныне официальной) устрашения сильного слабым и, шире, доктриной «священного убежища»: считается, что государство, обладающее ядерной силой, обеспечивает своей территории абсолютную, «священную» неприкосновенность, исключающую малейший риск. Но поскольку малая сила может действовать только против городов противника, иначе говоря, подразумевает массовые репрессалии, вероятность угрозы сильному со стороны слабого вызывает по меньшей мере сомнения: следует ли полагать, что Франция возьмет на себя инициативу первой прибегнуть к ядерному оружию против Советского Союза?

Таким образом, между 1960 и 1963 годами я стал предметом особой ненависти для службы по связям с общественностью военного ведомства. Один из моих студентов, проходивший военную службу по этой линии, получил особое поручение — читать мои статьи и писать на них опровержения. Что осталось от всех этих дебатов? Немногое, хотя тот же спор возникает сегодня, когда он стал более актуальным, чем двадцать лет тому назад. В начале 60-х Франция со своей атомной бомбой и самолетами «Мираж-IV» едва-едва обладала мощностью второй ударной силы, американские средства устрашения были гораздо весомее наших. Генерал де Голль порой охотно признавал это; я в своих статьях пытался убедить его не противопоставлять НАТО нашу ядерную стратегическую силу, а, напротив, включить ее в атлантический механизм. Я совершенно не верил в распространенную тогда идею «детонатора»: национальные силы вынудили бы Соединенные Штаты также применить ядерное оружие. Дело было в том, что Генерал хотел символизировать военную независимость Франции как раз тогда, когда новая американская администрация, а именно администрация Кеннеди, пересматривала в 1961 году официальную доктрину Соединенных Штатов. Новая американская доктрина градуированного ответа не согласовывалась с французскими концепциями: малая сила обречена на применение массовых репрессалий, ибо носители оружия, будучи наполовину уязвимыми, могут поражать только крупные мишени, иначе говоря, предназначаются против городов, а не против военной силы.

Никакие самые хитроумные переговоры не могли бы совершить чудо и примирить два великих проекта — Кеннеди и генерала де Голля. Не питая иллюзий, я говорил своим друзьям из администрации Кеннеди: прекратите вашу пропаганду против национальных, и в частности французских, сил, не усугубляйте бесплодными упреками трансатлантические недоразумения. Со столь же малым успехом я при каждом удобном случае напоминал во Франции, что французские силы не заменяют американских; что лучше было бы не подрывать доверие к силам Соединенных Штатов, без которых французские не много значили в 60-е годы.

Стратегические дебаты 1961–1963 годов понемногу утихли, не за неимением спорщиков, а потому что те устали. Из двух великих проектов победил, скорее, принадлежавший Генералу; невзирая на американскую критику, де Голль не допустил вступления Великобритании в Общий рынок и осуществил программу создания национальной ударной силы. Эти два решения зависели единственно от него одного. Но простирался ли великий замысел де Голля за пределы немедленно достигнутой цели — вступления в атомный клуб и закрытия Общего рынка для островной державы, неотделимой от Американской республики?

Уолтер Липпман также задавал себе вопросы по поводу великого голлистского проекта, столь же таинственного, как формула «от Атлантики до Урала». Он подозревал Генерала в желании создать франко-германскую Европу: «Президент Кеннеди прав, предупреждая французов и немцев, что, если Соединенные Штаты и не намерены покинуть Европу, они могут быть вынуждены к этому; то же самое произошло бы, если бы американцам пришлось защищать Европу, между тем как кардинальные решения, ведущие к войне, принимались бы уже не в Вашингтоне, а в Париже или Бонне. Соединенные Штаты могут отдалиться от Европы, если генерал де Голль и доктор Аденауэр будут упорствовать в создании так называемой Европы их мечты — то есть Европы, которая исключает Великобританию, игнорирует малые страны Общего рынка, отталкивает нейтральные страны и пренебрежительно отвергает союзнические предложения Соединенных Штатов».

Действительно ли ситуация нуждалась в таком драматическом анализе, вызывала столь пылкие эмоции? Франко-германский договор 240, задуманный и заключенный генералом де Голлем и канцлером Аденауэром, закреплял примирение двух стран; но подготавливал ли он, взамен американского главенства, франко-германский кондоминиум над всей Западной Европой? Конечно, генерал де Голль рассматривал Североатлантический пакт и НАТО как орудие или результат вассализации Европы. Но сомневаюсь, чтобы он когда-либо желал ухода американских войск; он часто повторял, что ядерное могущество Соединенных Штатов представляет собой гарантию мира во всем мире. Но не важно, каковы были конечные намерения Генерала: начиная с пресс-конференции июля 1964 года он констатировал неудачу франко-германского договора или, по крайней мере, свое разочарование после недавних надежд.

«Между тем приходится признать, что если франко-германский договор привел в некоторых областях к конкретным результатам, если он побудил оба правительства и их администрации к контактам, которые мы, со своей стороны, находим в целом полезными и, во всяком случае, весьма приятными, то до сих пор он не породил общей линии поведения. Разумеется, нет и не может быть подлинного противостояния между Бонном и Парижем, но — идет ли речь о действенной солидарности Франции и Германии в сфере их обороны, о новом устроении Атлантического союза; или о выборе позиции и действиях в отношении Востока, прежде всего сателлитов Москвы; или, соответственно, о проблемах границ и национальностей Центральной и Восточной Европы; или о признании Китая, дипломатических акциях и экономической политике Европы по отношению к этому великому народу; или о мире в Азии, в частности в Индокитае и Индонезии; или о помощи развивающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки; или о налаживании Общего сельскохозяйственного рынка и, следовательно, устройстве будущего Сообщества Шести государств, — нельзя сказать, чтобы Германия и Франция уже договорились о проведении общей политики, и нельзя также оспаривать причину этого обстоятельства: Бонн до сих пор не поверил, что эта политика должна быть европейской и независимой».

Текст абсолютно ясный и, однако, в некотором роде таинственный. Верил ли когда-либо Генерал, что Федеративная Республика Германии станет безоговорочной союзницей Франции в ущерб союзу с Америкой? В какую форму должно было облечься франко-германское сотрудничество в области обороны? В чем состояла бы новая организация Атлантического союза? Как бы то ни было, после провала франко-германского договора, оставшегося сердечной виртуальностью, голлистская дипломатия приняла другой оборот. Она повернулась к Советскому Союзу и его сателлитам. В пресс-конференциях Генерала начал вырисовываться совсем другой проект.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Мемуары. 50 лет размышлений о политике"

Книги похожие на "Мемуары. 50 лет размышлений о политике" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Раймон Арон - Мемуары. 50 лет размышлений о политике"

Отзывы читателей о книге "Мемуары. 50 лет размышлений о политике", комментарии и мнения людей о произведении.