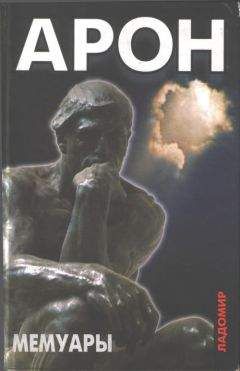

Раймон Арон - Мемуары. 50 лет размышлений о политике

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Мемуары. 50 лет размышлений о политике"

Описание и краткое содержание "Мемуары. 50 лет размышлений о политике" читать бесплатно онлайн.

Эта книга — повествование о встрече, встрече жестокого Века и могучего Ума, жаждавшего познать его. Ее автор, французский философ и журналист-политолог, живя в 30-е годы в Германии, одним из первых разглядел в социально-политических процессах этой страны надвигающуюся всемирную катастрофу. С тех пор стремление понять политическую жизнь людей стало смыслом его существования.

Тем, кто откроет книгу, предстоит насладиться «роскошью общения» с Ш. де Голлем, Ж.-П. Сартром и другими великими личностями, которых хорошо знал автор, этот «Монтень XX века», как его окрестили соотечественники.

Если мои критики и соглашаются неохотно с экономическим превосходством Западной Европы над Европой советской, то стараются обесценить этот успех, не уставая подчеркивать его ограниченность. Жильбер Конт сомневается, что из сравнения двух Европ можно вывести «правило жизни». Но какой же круглый глупец станет ждать от исторического анализа правила жизни? Все эти читатели обвиняют, на тот или иной лад, Запад в том, что он утратил веру в свое будущее, а автора книги — в том, что он не несет Западу какой-либо веры или великого замысла.

Заглавие «Слово в защиту Европы в упадке» как раз и намекало на то обстоятельство, которое торжествующе обнаруживают эти критики: Европа индустриальной эффективности, изобилия и свобод сомневается в себе самой, наполовину завороженная Советским Союзом, который она ненавидит. Или эти мои собеседники хотят, чтобы я тоже говорил о смерти Бога, чтобы вслед за Арнольдом Тойнби проповедовал возрождение христианства или католицизма? Пусть они обратятся к моему другу Андре Фроссару — он-то нашел Бога. Возможно, что западная цивилизация действительно страдает в глубине своего существа — в сфере, далекой от социально-экономической, — от упадка своих религий (или своей религии). Если и предположить, что это так, какой аналитик мог бы похвастаться тем, что способен утолить жажду абсолюта своих современников или хотя бы, проявив больше скромности, счел себя вправе разыгрывать пророка?

Этьен Борн в своей статье, впрочем дружеской, утверждает: «Свобода не самоцельна, она обретает смысл, только когда служит великому замыслу, которого у нас еще нет или память о котором уже утеряна». Токвиль же писал: «Тот, кто ищет в свободе чего-то иного, кроме нее самой, создан для рабства». Либеральные общества иногда исполняют великие замыслы; они не знают их наперед. Давая людям право выбирать себе правителей, оставляя им личную самостоятельность и благоприятствуя тем самым политическому и духовному плюрализму, они заключают пари на самих себя; я, как могу, помогаю им выиграть это пари. Не думаю, что метафизика помогла бы им лучше, чем политическое размышление.

Я охотно допускаю, что читатель испытывает чувство неудовлетворенности, дойдя до конца «Слова в защиту», одновременно слишком длинного и слишком краткого; но я, в известном смысле, и желал этой неудовлетворенности. Моя мысль вдохновляется сразу двумя философиями (или видениями) истории, хотя и считается, что они противоречат друг другу: с одной стороны, демократическая и либеральная вера, убежденность в том, что либерально-демократические общества со смешанной экономикой представляют собой в нашу эпоху наилучшее или, если угодно, наименее худшее решение; с другой стороны, сознание того, что эти самые общества могут порождать нечто вроде постоянной гражданской войны, их граждане — превратиться в чистых потребителей, группы давления внутри них — непременно расплодиться и парализовать государство. Не соглашаясь с точкой зрения Шпенглера, согласно которой городская, утилитаристская, демократическая цивилизация как таковая является фазой упадка культур, закономерно спросить себя, вслед за Парето и многими другими, не ставят ли расцвет свобод, плюрализм убеждений и индивидуалистический гедонизм под угрозу сплоченность обществ и их способность к действию.

Из-за этой двойственности питающих мою мысль истоков я то утверждаю, то сомневаюсь. Что касается средств, которые увеличили бы наши шансы выжить, я не обхожу их молчанием и не говорю о них туманно, хотя, конечно, аналитик не владеет секретом, как сцементировать единство распадающихся обществ. По поводу будущего Европы я не делаю заключений и не пророчествую — я задаю себе вопросы.

Часть пятая

ОТСРОЧКА КОНЦА

(1977–1982)

XXVI

ЭМБОЛИЯ

В мае 1977 года я распростился с «Фигаро», однако не счел бы эту дату началом «отсрочки конца», если бы в предыдущем месяце меня не изменила навсегда эмболия. Едва закончив свой курс лекций — «Марксизм Маркса» — в Коллеж де Франс и накануне ухода из «Фигаро», нетерпеливо ожидая нового старта, ничуть не озабоченный своим возрастом, я в одно мгновение почувствовал себя «жизнью, устремленной к смерти», Dasein zum Tode. Из абстрактного понятия смерть стала для меня повседневным горизонтом.

Со мной внезапно случился удар, и меня быстро перевезли в многофункциональный центр реанимации больницы имени Кошена. Я утратил способность говорить и писать; находясь в сознании — хотелось бы сказать: в полном сознании, но как быть в этом уверенным? — не мог общаться с людьми; попросив жестом листок бумаги и карандаш, я с большим трудом написал левой рукой три слова: умереть не боюсь. Дежурный интерн, сын бывшего директора Института политических исследований Ж. Шапсаля, ответил мне с улыбкой: «Об этом и речи нет». Было ли это с моей стороны актерством? Не думаю. Мгновенно став зрителем, наблюдающим мое тело и парализованную речь, мое я — мое «бытие-для-себя», моя «душа» — сопротивлялось всему, оставаясь, по видимости, невредимым (несомненно, это было иллюзией). Глава центра, доктор Монсалье, друг Жан-Клода Казанова, приехал в тот же вечер, прервав свой отдых за городом, и заверил меня, что дар речи ко мне вернется, по крайней мере в основных чертах. Тем же вечером я слышал, как трое или четверо врачей рассуждали: перекошено мое лицо или нет? Они никак не могли решить, перекосило ли его направо или налево; их беседа забавляла и успокаивала меня. Ближе к ночи я произнес несколько слов. Доктор Монсалье рассказал мне позднее, что, уже засыпая, я проговорил немецкие слова. Утром я сколько-то секунд говорил, как будто ничего не произошло. Это был краткий миг благодати. Потребовалось несколько недель, чтобы способность говорить и писать восстановилась — однако не полностью.

По мнению врачей, сгусток крови образовался в одном из предсердий из-за очень замедленного (от 50 до 55 ударов) пульса и сердечной аритмии. Приступ не явился следствием разрыва мелких артерий мозга; сосуды были не более поражены или стары, чем это обычно для моего возраста. При условии, что удастся справиться с сердечной аритмией, от которой я уже страдал раньше, и принять предосторожности против повышенной свертываемости крови, я смогу, считали медики, вести нормальную жизнь. Что касается дара речи, то он вернется сам по себе, понемногу; последствия болезни останутся, но не будут слишком серьезны.

Вспоминаются некоторые эпизоды первых дней в больнице. Ко мне приходил невропатолог. Показал два предмета: колпачок, закрывавший бутылку минеральной воды «Эвиан», затем горлышко бутылки. Я не вспомнил ни одного из этих слов, которые никогда не забуду. Затем он предложил мне произнести «экстерриториальность» — полагаю, одно из самых трудных слов французского языка. Несмотря на три мои неудачи, он заявил, что настроен оптимистично: я смогу в будущем году читать свой курс в Коллеж де Франс.

Всякий раз, как вспоминаю этот короткий день афазии 323 и долгие дни затрудненной речи, я задаюсь вопросом, почему страдал от этого меньше, чем мог бы вообразить заранее. Когда я рассказывал о пережитом опыте друзьям, все замечали: «Наверное, это было ужасно». А я совершенно искренне отвечал: «Нет». Из кокетства? Или это была нечувствительность? Гордость? Сила воли? Мне не верится ни в одну из этих причин. Мое я внезапно оказалось вне моего тела и спрашивало себя — проявляя больше любопытства, чем ясности духа, — какими инструментами будет отныне располагать. Добавлю, что уже через день наполовину вернувшаяся ко мне речь позволяла минимум общения.

В каком-то смысле мне было труднее адаптироваться к частичной и окончательной неполноценности, чем к первоначальному шоку. Уже осенью 1977 года я заставил себя выдержать испытание импровизацией на телевидении. До болезни я не давал согласия участвовать в передаче «Человек, о котором спорят». Шла она, если не ошибаюсь, один час, иногда на несколько минут дольше: сначала автопортрет минут на двадцать, затем дискуссия; обычно присутствовали два обвинителя и два защитника. Порой обвинители превращались в защитников, а бывало — защитники в обвинителей. Анна Синклер, сочтя, что я смогу защититься самостоятельно, собрала против меня Мориса Дюверже, Никоса Пулантцаса, Филиппа де Сен-Робера и Алена де Бенуа. Автопортрет, записанный в профессорском зале Коллеж де Франс, свелся к монологу. Работа была закончена в один день, за несколько послеполуденных часов. Бернар Бонилаури и Анна Синклер, сидя рядом со мной, должны были задавать мне вопросы. Им не представилось случая это сделать. В тот период я задумывался больше над формой, чем над содержанием. В течение этого тридцати- или тридцатипятиминутного монолога я споткнулся на слове всего лишь три или четыре раза.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Мемуары. 50 лет размышлений о политике"

Книги похожие на "Мемуары. 50 лет размышлений о политике" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Раймон Арон - Мемуары. 50 лет размышлений о политике"

Отзывы читателей о книге "Мемуары. 50 лет размышлений о политике", комментарии и мнения людей о произведении.