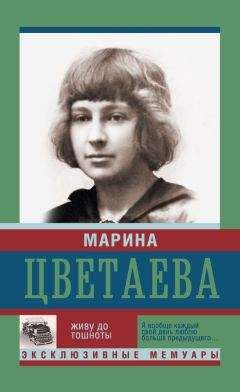

Павел Фокин - Цветаева без глянца

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Цветаева без глянца"

Описание и краткое содержание "Цветаева без глянца" читать бесплатно онлайн.

Книга продолжает серию «Без глянца» — повествования о русских писателях, основанные на документальном материале. В ней приводятся воспоминания о Марине Цветаевой и ее собственные письма и размышления.

Смотревшая на мир с восторгом и болью, бросившая перчатку веку и людям, пронзенная жизнью, Марина Цветаева предстает перед нами в полноте своего быта и бытия — до жеста, взгляда, вздоха. Сквозь пелену тревог и потрясений восстанавливается и сам образ времени великих измен.

Из пузатого секретера доставалась большая книга в красном переплете — сказки Перро с иллюстрациями Доре, принадлежавшая еще Марининой матери, когда она была «такой же маленькой, как ты».

Я рассматривала картинки, осторожно, только что вымытыми руками, переворачивая страницы с верхнего правого угла; ничто так не возмущало Марину, как небрежное, неуважительное отношение к книгам; когда я нечаянно разбила одну из двух ее любимых чашек старинного фарфора, — к счастью, не ту, что с Наполеоном, а ту, что с Жозефиной, и, заливаясь слезами, кричала: «Я разбила его жену! теперь он овдовел!» — меня не только не ругали, но еще и утешали, а вот за какого-то «Степку-Растрепку», разорванного, потому что он был противный, всклокоченный урод, «такой же, как ты, когда не хочешь мыться и причесываться», пришлось-таки постоять в углу, мрачно колупая известку… Можно было смотреть картинки и в однотомнике Гоголя (приложение к журналу «Нива»). Там все было нарисовано подробно, мелко и еще не очень мне доступно. <…>

Когда впервые Марина повела меня в цирк, я вначале не знала, куда смотреть, всё таращилась на ложи осветителей, сочувствуя людям, там находившимся, и боясь за них; мне почему-то казалось, что в ложи эти можно забраться только снаружи, по приставным лестницам, а это — страшно и опасно; как нам повезло, что мы — здесь сидим! Марина поворачивала мое лицо — обеими руками — к арене: смотри! — но меня всё манили осветители <…>.

Но вот забегали, запрыгали, закувыркались странные, одетые — одни в удивительные балахоны с елочными блестками, другие — в куцые жилетки и непомерные шаровары, существа с размалеванными лицами; они что-то выкрикивали резкими уксусными голосами и всем — размашистыми движениями, нескладными и вместе с тем ловкими прыжками, внезапно возникавшими драками и бурными примирениями — напоминали тех самых «уличных детей», игры которых я, «хорошая девочка», могла разделять только в воображении, глядя на них в окно! Клоуны! Клоуны! Они оказались куда интереснее уличных мальчишек, потому что — смешные! Те прыгали и дрались «просто так», а эти каждым своим движением, толчком, скачком, пинком, подножкой, каждой на весь цирк звучащей пощечиной вызывали смех; кроме того, с ними все время что-то случалось: то падали штаны, то лопались жилеты, то вырастали рукава, то улетали шляпы, то разбухали животы и зады; из-под них уходили стулья! Под ногами разверзалась земля! Сперва, вникая, я заулыбалась, потом стала смеяться и, наконец, закатилась в голос, как все. — Все, но не Марина.

Ладонями, ставшими железными, она отвернула мое лицо от арены и тихо, яростно отчеканила: «Слушай и помни: всякий, кто смеется над бедой другого, — дурак или негодяй; чаще всего — и то, и другое. Когда человек попадает впросак — это не смешно; когда человека обливают помоями — это не смешно; когда человеку подставляют подножку — это не смешно; когда человек теряет штаны — это не смешно; когда человека бьют по лицу — это подло. Такой смех — грех».

Это я усвоила сразу и осознала на всю жизнь, как, Впоследствии, и то, что к клоунам, как таковым, материнское замечание не относилось. <…> Марина не терпела ничего облегченного. Так, когда знакомые дарили мне альбомы для раскрашивания, она убирала их: «Сама нарисуй, тогда и раскрашивай; кто разрисовывает, или срисовывает, или списывает — чужое, тот обирает самого себя и никогда ничему не научится!»

Когда случайно выяснилось, что буквы я уже знаю, она стала учить меня читать слова, не разбивая их на слоги, а — сразу все слово целиком, сперва осознанное «про себя», потом произносимое вслух. Перо, вложенное ею в мои пальцы, никогда не выводило палочек и крючочков, предваряющих начертание букв, и не воспроизводило печатных прописей между двумя, механически организующими почерк, линейками, слова из букв и фразы из слов я должна была строить сама, и по одной линейке. Таким образом, мне постоянно приходилось думать о том, что я делаю — и как. Пассивное копиистическое начало из Марининого преподавания было изгнано раз и навсегда, замененное творческим. Вместо нудных примеров сразу же, с места в карьер, писались изложения, сочинения; обычно безликие, ученические тетради превращались в дневники; грамматика свелась к минимуму необходимейших и, как всё насущное, несложных правил. Вместо способности вызубривать наизусть развивалась сама память, в первую очередь зрительная, и та самая наблюдательность, которой большинство детей так щедро наделены и которую так быстро утрачивают…

Смело выкинув из педагогической цепи промежуточные звенья, Марина выучила меня читать — бегло и достаточно осмысленно — к четырем годам, писать — к пяти, а вести дневниковые записи — более или менее связно и вполне (по старому правописанию) грамотно — к шести-семи годам [1; 154–159].

Марина Ивановна Цветаева:

О, как бы я воспитала Алю в XVIII веке! Какие туфли с пряжками. Какая фамильная библия с застежками! И какой танцмейстер! [12; 37]

Ариадна Сергеевна Эфрон. Из письма П. Г. Антокольскому. 24 ноября 1962 г.:

Господи, какое же у меня было счастливое детство, и как мама научила меня видеть… [17; 273]

Александр Александрович Туринцев. В записи В. Лосской:

С Алей она говорила обо всем. Рассказывала ей про любовников и про всю свою жизнь. Но ее критиковать нельзя было. Какая выспренность отношений! Высказывания, стихи в 7 лет и так далее… У Марины по-настоящему не было острого материнского чувства ни к сыну, ни к дочери. Она искала и хотела создать ту душу, которая ее поймет и разделит ее чувства до конца. Не нашла она этого в дочери: она дочерью владела до 11–12 лет, потом Аля стала созревать и послала ее к черту, а до этого Аля была ее подругой [5; 141].

Ариадна Сергеевна Эфрон. В записи В. Лосской:

Меня она то любила, то разлюбляла… Никогда не было простых отношений: мать — дочь… Материнство ее всегда выливалось преувеличенно, на кого-нибудь другого <…>. Когда я была маленькой, я была вундеркиндом. Когда я стала взрослой, она продолжала относиться ко мне, как к маленькой. <…> И было всегда не просто мама и дочка, а всё в иных плоскостях, трудности, когда я подросла [5; 139].

Марина Ивановна Цветаева. Из письма Н. Вундерли-Фолькарт:

Когда мой ребенок умер в России от голода и я узнала об этом — просто на улице от незнакомого человека (— Маленькая Ирина Ваша дочка? — Да. — Она умерла. Вчера умерла. Завтра мы ее будем хоронить.), я молчала три месяца — ни слова о смерти — никому — чтобы он не умирал окончательно, еще (во мне) — жил[15] [10:425–426].

Марина Ивановна Цветаева. Из записей 1925 г., вскоре после рождения сына Георгия (Мура):

Если бы мне сейчас пришлось умереть, я бы дико жалела мальчика, которого люблю какою-то тоскливою, умиленною, благодарною любовью. Алю бы я жалела за другое и по-другому. Больше всего бы жалела детей, значит — в человеческом — больше всего — мать.

Аля бы меня никогда не забыла, мальчик бы меня никогда не вспомнил. <…>

Буду любить его — каким бы он ни был: не за красоту, не за дарование, не за сходство, за то, что он есть. М. б. это самая большая любовь моей жизни? Может быть — СЧАСТЛИВАЯ любовь? (Такой не знаю. Любовь для меня — беда.) <…>

Мальчиков нужно баловать, — им, может быть, на войну придется [10; 345].

Галина Семеновна Родионова:

Марина не просто его любила, она его обожала трогательным глубоким обожанием. Объектом всех забот и волнений ее такой трудной жизни был Мур [1; 422].

Елена Александровна Извольская:

Он был мальчиком очень умным, но избалованным донельзя, непослушным, просто буйным. Рос он богатырем, мог бы стать Ильей Муромцем, но скорее превратился в Соловья Разбойника. Он был огромного для своих лет роста, широкоплеч, кудряв. У матери Мур научился дивному русскому языку. Он держал мать за руку, вернее, она его. Он рвался из этой «мертвой хватки». «Мама, — кричал он, — можно мне на волю?» При слове «воля» Марина отпускала сына, он убегал в чащу, и ее близорукие глаза тревожно его искали [1; 399–400].

Марина Ивановна Цветаева. Из письма Р. Н. Ломоносовой. Париж, 1 февраля 1930 г.:

Как грустно Вы пишете о сыне: «Совсем большой. Скоро женится — уйдет». Моему нынче — как раз 5 лет. Думаю об этом с его, а м. б. с до — его рожденья. Его жену конечно буду ненавидеть. Потому что она не я. (Не обратно.)

Мне уже сейчас грустно, что ему пять лет, а не четыре. Мур, удивленно: «Мама! Да ведь я такой же! Я же не изменился!» — «В том-то и… Всё будешь такой же, и вдруг — 20 лет. Прощай, Мур!» — «Мама! Я никогда не женюсь, потому что жена — глупость. Вы же знаете, что я женюсь на тракторе». (NB! Утешил!) [9:317]

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Цветаева без глянца"

Книги похожие на "Цветаева без глянца" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Павел Фокин - Цветаева без глянца"

Отзывы читателей о книге "Цветаева без глянца", комментарии и мнения людей о произведении.