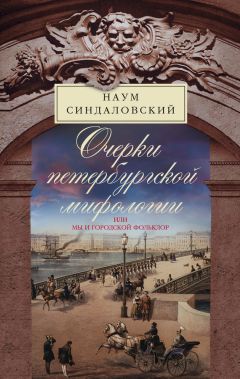

Наум Синдаловский - Очерки Петербургской мифологии, или Мы и городской фольклор

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Очерки Петербургской мифологии, или Мы и городской фольклор"

Описание и краткое содержание "Очерки Петербургской мифологии, или Мы и городской фольклор" читать бесплатно онлайн.

В отличие от официальной историографии фольклор не претендует на истину в последней инстанции. Он ни на чем не настаивает, ни к чему не призывает и ничему не противоречит. Он лишь оттеняет реальные исторические факты, делает их более яркими и выразительными. И что особенно важно, более запоминающимися…

Перед вами новая книга непревзойденного знатока петербургского фольклора Наума Александровича Синдаловского, она написана легко и читается на одном дыхании, впрочем, как и все предыдущие книги автора.

Задолго до эпохи метростроения многочисленные подземные ходы пересекали каменное ложе Невы. Из Таврического дворца на правый берег Невы вел подземный ход, по которому князь Потемкин-Таврический будто бы мог проехать в карете, запряженной четверкой коней. Подземный ход, прорытый под Невой якобы по приказанию Николая II, использовался им для посещения Матильды Кшесинской, особняк которой находился на противоположной стороне реки.

В 1820 году на правом берегу Невы митрополитом Михаилом был основан загородный архиерейский дом для больных и престарелых монахов Александро-Невской лавры. Постепенно это общежитие, или по-гречески Киновия, расширилось, обросло хозяйственными и служебными постройками, объединенными не то подземными переходами, не то подвалами для хранения продуктов. Народная фантазия создала таинственную легенду о том, что подземный ход проходил под Невой и связывал Киновию с Лаврой, и что некоторые «пронырливые лаврские монахи, каким-то образом про него пронюхав, пользовались им для посещений охтинок». По воспоминаниям старожилов, один из этих подземных ходов существовал еще перед Первой мировой войной. Он выходил к Неве, и какой-то монах пользовался им «для своих занятий моржеванием». Вся система подземных переходов погибла якобы при строительстве набережной в 1930-х годах.

Век XX-й возложил на подземные ходы новые, не свойственные им ранее функции. С началом Первой мировой войны Петроград погрузился в кошмар шовинистического угара. Всюду мерещились шпионы. Ими слыли владельцы гостиницы «Астория», по национальности немцы. Шпионами считались все сотрудники немецкого посольства, здание которого находилось напротив «Астории». Утверждали, что между посольством и гостиницей, под Исаакиевской площадью, прорыт подземный ход. Разъяренные лавочники начали крушить все немецкое, что попадалось под руку. Били стекла витрин немецких магазинов. Громили немецкие булочные. Расправлялись с прохожими, говорящими не по-русски. На ненавистных коней на крыше Германского посольства накинули аркан. Сотни патриотических рук ухватились за веревку, и кони рухнули на землю. Чрево одного из них, как утверждают легенды, разверзлось, и изумленная толпа увидела радиопередатчик.

По наследству от царских времен шпиономания досталась советской власти. Шпионы чудились всюду. Под особым подозрением числилась творческая интеллигенция. Особенно опасными казались писатели. Говорят, между «Большим домом» на Литейном проспекте и Домом писателей на улице Воинова был прорыт подземный ход, по которому туда и обратно сновали люди в штатском. Одни присматривали за интеллигенцией по должности, другие доносили на коллег по цеху и товарищей по перу по зову сердца.

Отдельную страницу городского фольклора составляют подлинные, вымышленные или легендарные подземные ходы царскосельских парков. Их много. Если верить фольклору, то Екатерининский дворец еще во времена Екатерины II был соединен ими со всеми основными павильонами и сооружениями обоих парков – Александровского и Екатерининского, а также с казармами лейб-гвардейских полков, располагавшихся на углу Церковной и Малой улиц. Это будто бы позволяло императрице наносить личные, а то и интимные визиты, избегая особой огласки. В 1970-х годах во время проведения ремонтно-реставрационных работ вблизи дворца будто был обнаружен вход во все эти подземные тоннели. Но, как это и было принято в те времена, о находке доложили в соответствующие органы КГБ, которые тут же прибыли на место и наглухо замуровали все обнаруженные входы в подземелья и выходы из него.

В основном легенды подземных ходов Царского Села делятся на две группы. Одна из них связана с поисками знаменитой Янтарной комнаты, другая – с таинственными работами по созданию так называемого царскосельского метро.

Впервые о таком наиболее неординарном и эффективном способе обеспечения безопасности императорской семьи, как подземное метро, заговорили после тревожных январских событий 1905 года в Петербурге. В том же году Николай II с семьей переезжает на постоянное жительство в Александровский дворец Царского Села. Будто бы тогда-то в обстановке строжайшей секретности и «началось строительство царскосельской ветки метро» протяженностью от дворца до царского железнодорожного вокзала на окраине Александровского парка. С началом Первой мировой войны работы приостановились, а затем и вообще были свернуты. Входы частично замуровали бетонными пробками, частично замаскировали под канализационные и иные коллекторы.

Время от времени разговоры о «царском метро» реанимировались в связи с таинственными находками в царскосельских парках. Так, в начале XX века «некие любопытные революционеры» в подземном тоннеле обнаружили клад, забитый долларами и фунтами стерлингов, которые будто бы пополнили партийную кассу эсеров. В 1930-х годах, с началом строительства московского метро, в Детское Село, как тогда называлось старинное Царское Село, для проверки сведений о легендарном «царском метро» была направлена правительственная комиссия во главе с самим Кагановичем. К ее приезду из подземных тоннелей откачали воду, выложили несколько метров рельсовой колеи, отремонтировали насосную станцию и привели все в относительный порядок. Комиссия все внимательно осмотрела. Но тут, если, конечно, верить фольклору, неожиданно случилось невероятное. Каганович предложил опробовать устройство аварийного затопления тоннелей. «Специалисты» из органов с лакейской готовностью рванули рычаг… «и тоннели под хохот присутствовавших за полчаса были затоплены».

И без того легендарная история Янтарной комнаты с момента ее исчезновения из Екатерининского дворца в период фашистской оккупации города Пушкина до наших дней постепенно приобретала все более и более ярко выраженный детективный характер.

Долгие годы вопрос о территории поиска Янтарной комнаты в фольклоре сомнений не вызывал. Было очевидно, что место ее возможного захоронения могло быть где угодно, только не в Царском Селе и не в Екатерининском дворце. Если «янтарное чудо» и можно было найти, то только за пределами Советского Союза. Так велика и так безусловна была вина фашистских оккупантов в массовой утрате художественных ценностей страны, что думать по-другому просто не хотелось. Между тем со временем появляется все больше и больше других версий, многие из которых не более чем легенды.

По одной из них, в память о подписании пакта «Риббентроп – Молотов» Сталин решил сделать Гитлеру необыкновенный подарок. Долго не мог выбрать. Наконец, вызвал к себе Алексея Толстого: «Вы понимаете в культуре, – сказал он ему, – так скажите, что советский народ должен подарить немецкому народу – своему брату на век… со следующей недели?» Напомним, на «следующей неделе» должен был быть опубликован в печати пакт о дружбе и сотрудничестве между немецким и советским народом. Толстой жил в то время в бывшем Царском Селе и поэтому ответил первое, что пришло в голову: «Янтарную комнату», – воскликнул он. Сталин поругал его за «такую расточительность», но с идеей согласился: «Только с одной поправкой: дарить немцам надо копию». И тут же были заказаны две копии. Остается только неизвестным, что подарили Гитлеру, а что осталось в Советском Союзе и где это находится.

Если верить другим легендам, одна копия была подарена «небезызвестному другу СССР Арманду Хаммеру, оказавшему советскому правительству важные услуги в первые месяцы войны». Другая копия осталась в экспозиции Екатерининского дворца, и именно ее немцы похитили при отступлении из Царского Села. А оригинал перед самой войной «замуровали в катакомбах царскосельских дворцовых подвалов», где она будто бы до сих пор и находится. Еще по одной легенде, подлинник Янтарной комнаты спрятан или в подвалах казарм царскосельской лейб-гвардии, или в подземных переходах между Екатерининским дворцом и павильоном «Арсенал» в Александровском парке.

Но если все эти рассказанные нами легенды все-таки дают хоть какой-то шанс когда-нибудь найти Янтарную комнату, то

другие не оставляют на этот счет никакой надежды. Во всяком случае на территории Царского Села. Так, например, есть легенда, что Янтарная комната давным-давно найдена. Еще в советские времена ее по распоряжению ЦК КПСС будто бы надежно упрятали в секретных подвалах одного из швейцарских банков. На всякий случай.

6

Как мы знаем, Петербург построен на гиблых финских болотах, основное население которых составляли, по выражению Пушкина, «убогие чухонцы», едва сводившие концы с концами. Ни о каком богатстве, тем более о его накоплении, речи быть не могло. Вот почему первые петербургские легенды о кладах связаны не с Петербургом как таковым, а с Северной войной и шведским оккупационным присутствием в этих краях. Так, известна легенда о шведах, оборонявших крепость Копорье. Перед сдачей крепости русским они будто бы закопали золотую карету и королевскую корону в надежде скоро туда вернуться. В мае 1703 года у реки Сестры Петром была разгромлен большой шведский отряд под командованием Крониорта. Убегая, шведы зарыли армейскую кассу «с 1600 золотых крон и гульденов» под одним из дубов на Дубковском мысу. Они собирались сюда вернуться. Собирались шведы вернуться и в Ниеншанц. Накануне падения крепости они начали рыть подземный ход, чтобы вывезти через него сокровища Ниена или сохранить этот клад до своего возвращения. Но не смогли справиться с пресловутыми питерскими грунтами. Подземный ход, в который они уже затащили сундуки с золотом и драгоценностями, затопило невской водой. Единственное, что успели сделать шведы, так это искусно замаскировать следы подземных работ.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Очерки Петербургской мифологии, или Мы и городской фольклор"

Книги похожие на "Очерки Петербургской мифологии, или Мы и городской фольклор" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Наум Синдаловский - Очерки Петербургской мифологии, или Мы и городской фольклор"

Отзывы читателей о книге "Очерки Петербургской мифологии, или Мы и городской фольклор", комментарии и мнения людей о произведении.