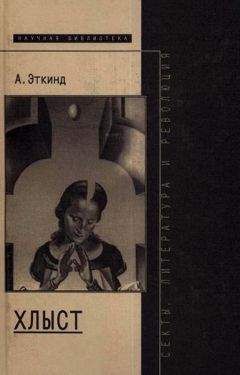

Александр Эткинд - Хлыст

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Хлыст"

Описание и краткое содержание "Хлыст" читать бесплатно онлайн.

Книга известного историка культуры посвящена дискурсу о русских сектах в России рубежа веков. Сектантские увлечения культурной элиты были важным направлением радикализации русской мысли на пути к революции. Прослеживая судьбы и обычаи мистических сект (хлыстов, скопцов и др.), автор детально исследует их образы в литературе, функции в утопическом сознании, место в политической жизни эпохи. Свежие интерпретации классических текстов перемежаются с новыми архивными документами. Метод автора — археология текста: сочетание нового историзма, постструктуралистской филологии, исторической социологии, психоанализа. В этом резком свете иначе выглядят ключевые фигуры от Соловьева и Блока до Распутина и Бонч-Бруевича.

Позволим себе одно сопоставление. Распространение христианства […] породило своеобразное двуязычие внутри европейской христианской культуры: рядом с […] официальной догматикой возникают народные верования, представляющие собой гибриды христианства с местными культами […] Подобно этому культура Просвещения должна рассматриваться во всей совокупности вызванных ею отражений, вплоть до еще не поставленного вопроса о влиянии идей Просвещения на народное сознание. Анализ толстовства убеждает, что проблема сложного взаимодействия просветительских идей и русского сектантства не является исключенной[538].

Этот тон академической робости, столь несвойственный Лотману, удивляет читателя. Из спокойного текста, посвященного знакомым феноменам русской литературы начала 19 века, нас вдруг переносят в чистое поле, обозначенное только «непоставленными вопросами» и «неисключенными» ассоциациями. Кажется, Лотман больше не возвращался к русскому сектантству в его «сложном взаимодействии» с Просвещением. Тем не менее, выстроенная им здесь риторическая фигура с легкостью развертывается в теорию. Христианство в России породило официальное православие, с одной стороны, и множество параллельных обычаев, сект и верований, с другой стороны. Просвещение породило в России ее светскую культуру — литературу, науку, государственность. Рядом с этими институтами Просвещения и в контакте с ними существует другая реальность: народная культура. Ее отношения со второй, двоеверной религией остаются непроясненными; но видимо, они соседи. С одной стороны, эти культура и религия описываются как зоны контакта между европейскими нормами и почвенной фольклорно-бытовой традицией; с другой стороны, народная культура изолирует их друг от друга. Получается нечто вроде полупроводника. Ни одна из сторон проблемы не закрыта; все же в центре оказываются не взаимовлияния и вызванные ими изменения, а местное своеобразие и его собственная инерция. Об этом подпольном царстве народной культуры писал Бахтин, правда на французских примерах. Его соотношение с высокой литературой пытался исследовать молодой Шкловский.

Интерес и симпатии исследователей неизменно на стороне народа; но постепенно они отдают должное и особым нуждам официальной культуры. В основополагающих для новой филологической школы работах Лотмана и Успенского исследуется ситуация русского двоеверия, параллельного существования двух религий, двух литератур и, наконец, двух систем права внутри русской культуры. Они мало в чем пересекаются и, официально враждуя, в действительности находятся в динамическом равновесии, вынужденном мирном сосуществовании. Согласно формуле Живова, «культурное право не действует, а действующее право не имеет культурного статуса»[539]. Надо сказать, что эта отточенная формула, как и вся теория русского двоеверия, подозрительно схожа с расщепленной ситуацией 1970-х годов. В этом и заключалось советское двоемыслие: культура не действовала, но жила в подполье, самиздате, обиходе интеллигенции; а то, что действовало, не имело культурного статуса. Как это обычно бывает в исследованиях культуры, актуальная культурно-политическая ситуация проецируется на иные эпохи, и исследование прошлого оказывается описанием настоящего; но видно это только позже, из будущего.

Надстраивая конструкцию еще на один этаж, Лотман утверждает, что литература в России очень рано заняла место высшего духовного авторитета. Поэт в России больше чем поэт; и текст — больше чем текст, и читатель — больше чем читатель.

Традиционное место церкви как хранителя истины заняла в русской культуре второй половины 18-го века литература. […] Здесь сказалась традиция особого отношения к слову, характерная для русской культуры […] От читателя требовалось не только прочтение текста, но претворение его в поступок, систему действий[540].

Итак, Просвещение идет к природе по-разному: на Западе в мыслях, в России на деле. Система бинарных оппозиций, которая стоит за мыслью исследователя, вполне прозрачна: Россия-Запад; поступок-слово; литература-церковь; природа-культура. Первые члены этих оппозиций тяготеют друг к другу. В России литература потому занимает место церкви, что слово претворяется в дело, а культура возвращается к природе. Конечно, смысл всех рассуждений о природе, начиная с Руссо, заключен более всего в изменении самого понятия. Природа визуализируется как зеленая природа лужаек и пейзанок, скрывая за этим приятным антуражем совсем иное: природу человека. «Природа — это антропологическая сущность человека»[541], — формулирует Лотман и вновь уточняет тезис, переходя к России.

С русской точки зрения все выглядело иначе. Уже было сказано, что усвоение идей Просвещения сопровождалось их трансформацией. Из этого вытекало естественное представление, что истинные, «правильные» идеи Просвещения воплощены в их русском варианте, французские же искажены. […] Естественное стало отождествляться с национальным. В русском крестьянине, «мужике» увидели «человека природы», в русском языке — естественный язык, созданный самой натурой. […] Русская культура осмыслялась как близкая к природному началу человечества[542].

Антропологическая сущность человека сужается до частных его определений, этнических и классовых. ‘Природа’, как главная ценность Просвещения, оказывается эвфемизмом для ‘народа’ и ‘мужика’, а затем подвергается своего рода национализации. Ценностный комплекс истина-природа-народ противопоставляется лжи-культуре-интеллигенции, как русское — нерусскому. Возврат к природе реализуется как хождение в народ, культурное опрощение и, наконец, почвенный национализм. Просвещение на своей периферии по Лотману, в своей диалектике по Адорно, переворачивается: идеалы гуманизма, терпимости и рациональности трансформируются в национализм и антиинтеллектуализм. Таковы, по точной формуле Лотмана, «архаисты-просветители» начала 19 века. Но таковы же и многие другие.

В известной статье 1964 года Лотман и Минц прослеживали развитие темы «человека природы» в русской литературе. Любопытно следить в ретроспективе, от 1986 к 1964, как менялась риторика и какой стабильной оставалась базовая интуиция. В самом деле, оба анализа стимулировались одним и тем же интуитивно понимаемым представлением о природе, народе и поэте. Представление это, в статье 1986 года развертывавшееся на примере Шишкова и его круга, в статье 1964 года иллюстрируется на материале цыганской темы. Искомое единение природы и народа прослежено в разного рода «номадах» — цыганах Пушкина, казаках Гоголя, цыганках Блока, босяках Горького. Любимые идеи любимых писателей описываются до странности одинаково. Сравните о Пушкине:

Народ в Цыганах — не безликая масса, а общество людей, полных жизни […] При таком наполнении самого понятия «народ» цыгане становятся не этнографической экзотикой, а наиболее полным выражением самой сущности народа. […] Существенно […] отношение героя к народу, понимание природы человека и природы народа.

О Гоголе:

Само понимание «цыганской» темы было связано с возникновением интереса к народу […] Подлинный народ в своих высших потенциях — «племя поющее и пляшущее». […] По сути дела и казаки в «Тарасе Бульбе» — номады.

О Горьком:

демократическая традиция, вплоть до молодого Горького, связывала положительные образы цыган с патриархальным идеалом.

И о Блоке:

Одним из центральных представлений русского демократизма XIX в., воспринятых А. Блоком […], было представление о «прекрасном человеке», от природы могучем и достойном счастья […] Эти настроения впервые особенно ярко отразились в статьях 1906 г. […] где последовательно проводится мысль о первобытной, патриархальной жизни народа как о единственно настоящей, подлинной ценности. Жизнь эта неотделима от природы[543].

Почему именно цыгане воплощают в себе добродетели Просвещения? Жизнь цыган, как она виделась русским литераторам, была дикой и необузданной или же артистичной и продажной — и в любом случае менее всего естественной и гармоничной. Вслед за Пушкиным, поэты показывали в цыганах возможность другой жизни, конструировали экзотический идеал, вся суть которого в полной отделенности от читателя; вместо цыган можно было писать о чеченцах, скифах или шаманах. Когда Блок писал, а Лотман и Минц цитировали: «Где-то в тайгах и болотах живут настоящие люди, с человеческим удивлением на лицах, не дикари и не любопытные этнографы, а самые настоящие люди. Верно, это — самые лучшие люди»[544], — речь шла, конечно же, не о цыганах. На деле, Блок пересказывал историю любовного свидания своего приятеля, ссыльного социалиста, с сибирской шаманкой. Лотман и Минц чувствуют проблему, но справляются известными уже средствами:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Хлыст"

Книги похожие на "Хлыст" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Эткинд - Хлыст"

Отзывы читателей о книге "Хлыст", комментарии и мнения людей о произведении.