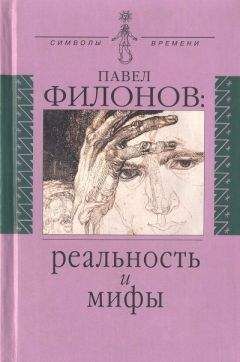

Людмила Правоверова - Павел Филонов: реальность и мифы

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Павел Филонов: реальность и мифы"

Описание и краткое содержание "Павел Филонов: реальность и мифы" читать бесплатно онлайн.

Повествуя о встречах с Филоновым, его друзья и недруги вольно или невольно творят мифы о человеке, художнике, учителе. А каков же был реальный Павел Николаевич Филонов?

В предлагаемый сборник включены как известные тексты, так и никогда не публиковавшиеся воспоминания людей, в разные годы встречавшихся с Филоновым. Они помогут воссоздать атмосферу споров, восхищения и непонимания, которые при жизни неизменно сопровождали его. Автобиография и письма художника позволят ознакомиться с его жизненной и творческой позициями, а отзывы в периодических изданиях включат творчество Филонова в общекультурный контекст.

Книга предназначена как для специалистов, так и для широкого круга читателей, интересующихся историей русского авангарда.

На Карповке, 19, в Доме литераторов жили народовольцы Серебряковы: Екатерина Александровна[218] и муж ее Эспер Александрович с сыном Петром Эсперовичем (Петей)[219]. В марте 1921 года Эспер Александрович умер, и Екат[ерина] Александровна], зная, что в их доме живет художник, послала сына сходить к нему — попросить написать портрет умершего мужа. Знакомы они в то время еще не были. Портрет был написан[220]. Через несколько дней Петя пришел к брату, чтобы узнать, сколько надо заплатить. Брат сказал, что платить не надо[221]. Когда Петя передал этот ответ Екатерине Александровне, она пошла к нему сама. Брат решительно отказался от денег и от разговоров. Как потом она рассказывала, уходя, очень смущенная, она увидела на столе английский учебник и спросила, кто занимается английским. Брат ответил: «Я занимаюсь». Тогда Серебрякова предложила ему свою помощь, сказав, что двадцать лет прожила в Англии и хорошо знает язык. Улыбаясь, брат сказал: «Вот от этого я не откажусь».

Так начались их знакомство и занятия[222]. Брат решил за эти уроки написать портрет Екатерины Александровны[223].

И как хорош был этот портрет! Увы, пропавший… К счастью, сохранилось фото с портрета, сделанное в Русском музее за время пребывания там трехсот работ брата в период 1929–1930 годов.

В декабре 1913 года в театре «Луна-парк» была поставлена трагедия «Владимир Маяковский». Исполнителями были не профессиональные актеры, а любители и учащиеся. В роли Поэта выступил сам Маяковский, он же был режиссером спектакля. Декорации писали Филонов (к прологу и эпилогу) и И. Школьник[224]. Сестра Мария Николаевна и я помогали брату. Хорошо помню, как мы трудились над какой-то огромной «слезой»[225], что еще мы делали теперь уже и не помню.

Интересно, какую оценку спектаклю дали Мгебров[226], Николай Тихонов, Н. Асеев. <…> Вот отзыв Н. Тихонова: «…Стена была расписана художником ужасного левого направления и столь страшно, что прямо на вас бросалась с разинутой пастью отвратительная селедочно-крокодиловая голова реакции, глотающая целые народы, а над ней возвышался череп империализма, какие-то кровавые черви вылезали из его глазниц, там было еще что-то сиренево-вопиющее и густо-шерстистое, вроде волчьего оскала, там была и ослица, нарисованная так, что она падала на сидящего напротив; язык ее свисал до земли, она смотрела огромными человеческими, женскими глазами, из которых сыпались лиловые, как сливы, слезы… с этим собранием кошмаров. И действительно, как вы ни отворачивались, как ни смотрели на сцену, вы все время чувствовали эти глаза, эту пасть, щелкающую над ухом, а черви, вам казалось, уже ползут по вашему рукаву…»[227].

Николай Асеев Маяковский начинаетсяВ те дни,

Вопреки всем преградам и поискам

Весна

На афиши взошла и подмостки.

Какие-то люди Ставили в Троицком

Впервые трагедию

«В. Маяковский».

В ней не было

Доли

Искусства шаблонного.

В ней все

Неожиданность

Вздыбленность

Боль, все

Против тупого покроя Обломова и автор

Игравший в ней первую роль

И грозный

Цветастый разлет декораций

Какие

От бомбами брошенных слов

Казалось

Возьмут и начнут загораться сейчас же,

пока еще действие шло.

Филонов,

Без сна их писавший три ночи,

Не думал за них

Изживать капитал,

Не славы искал —

Запыленный веночек,

Тревогой и пламенем их пропитал[228].

Однажды, когда я была у брата — как всегда, разговаривая, он сидел у мольберта и работал, я рассматривала его картины, развешенные по стенам. Подойдя к самой моей любимой из его ранних работ картине, о которой упоминает в своих воспоминания Крученых, называя ее «Семья плотника»[229], я невольно вскрикнула. Ее правый нижний угол был весь в пятнах от зубного порошка и мыла. Брат кинулся ко мне: «Что с тобой?» Я показала на пятна. Он посмотрел, улыбнулся и уже спокойно сказал: «Я думал, ты ударилась, а это пустяки, смоется. Ничего в этом нет». И сел за свою работу.

Брат любил, когда я бывала у него. Но, поздоровавшись, тотчас садился за работу. Он очень хорошо относился ко мне, и мне разрешалось что-то приносить ему, правда, очень скромное. Называл он меня поэтому «красный обоз»[230].

В его бумагах я нашла написанное им стихотворение:

В злой мороз красотка Дунюшка[231]

В дом писателей пришла

Своему родному брату передачу принесла

«Передайте передачу,

а то люди говорят,

что мастеров аналитического искусства

у нас голодом морят».

У брата был замечательный голос. Кто-то из учившихся вместе с ним в Академии и слышавший, как он поет, уговорил его пойти прослушаться к профессору Россету. Брат согласился. Прослушав его, профессор предложил заниматься с ним. Бесплатно. Но брат, узнав, что Россет нашел у него бас, отказался, считая, что у него тенор, а тот ошибается.

В это время я брала уроки пения, и брат попросил меня заниматься с ним, но как с тенором. Так как брат в это время собирался написать мой большой портрет и остановка была только за отсутствием холста (был 15-й год), я сказала, что соглашусь заниматься с ним только в том случае, если он напишет меня такой, какая я «есть», а не так, как он хочет. Брат, подумав, согласился, и мы приступили к занятиям. Занимались ежедневно, так как в те годы жили вместе, у сестры Екат[ерины] Николаевны. Познания вокальные мои в то время были еще очень слабые. И я сразу начала «с конца». Правда, в мое время и настоящие педагоги начинали с конца, если голос позволял, понятно. Так и со мной занимались.

Брат очень любил арию Алеши Поповича из Гречанинова[232]и арию Нерона, музыка Рубинштейна[233]. По его настоятельной просьбе я начала занятия с ар[ии] Алеши Поповича. Как долго продолжались наши занятия, не помню. Трудно бороться с природой, трудно из баса сделать тенор, и мы прекратили наши обоюдные мучения. Бесславно закончился мой первый педагогический опыт и его попытки стать тенором.

Но брат сдержал данное слово, и портрет был написан, по словам брата, «точь-в-точь»[234].

Скажу, кстати, портрет мой был написан на дворницком переднике — это все, что можно было достать в 1915 году, — и брату во время работы приходилось выдергивать пинцетом какие-то крошечные щепочки из холста, а порой и приниматься за бритву.

И у меня был хороший голос, но, несмотря на то что я много занималась (в числе педагогов была Медея Фигнер[235]), петь, владеть голосом я не умела. Поэтому голос то звучал неизвестно почему, то не звучал, тоже неизвестно отчего. Позднее я поняла причину — тоже «начинали с конца».

И брат, и муж любили мой голос и хотели, чтобы я пела на сцене. Я же не любила исполнительства, а любила педагогику. И вот брат через несколько лет после написания, отдавая на выставку мой портрет, сделал подпись: «Портрет певицы Глебовой», думая этим заставить меня выступать публично. Но и это не помогло, на сцене я была недолго.

Брат написал двенадцать портретов своих сестер, в том числе один семейный[236]. Портрет старшей сестры Екатерины Николаевны (масло, холст) находится в Париже у ее сына Рене Армановича Азибера. Сестра умерла. Второй раз она была замужем за французом Арманом Францевичем Азибером. В первую мировую войну он ушел добровольцем на фронт и в боях на Марне пропал без вести[237].

Дважды рисовал брат сестру Александру Николаевну[238]. Первый портрет (масло, холст) написал в Териоках, теперь г. Зеленогорск. Она стоит у шкафчика, на ней темно-красная ротонда на меху. Ротонда наброшена на одно плечо и поэтому видно светло-голубое платье, все в кружевах. Стоит она вполоборота. Шкафчик розового дерева, украшенный бронзой и живописью на фарфоре.

Пишу эти подробности, надеясь на то, что, может быть, портрет будет когда-нибудь обнаружен. Кто знает? Может быть… Написана она, как мне помнится, в натуральную величину, до колен, размер портрета больше метра, он не закончен. Так как началась война, и мы среди лета уехали в город, оставив вещи, в том числе и портрет сестры в Териоках.

Сестры Марии Николаевны сохранились два портрета. Писать ее было трудно, так как она вносила в работу брата свои «поправки» кистью. Брат, обнаружив их, бросал писать, рвал написанное. Так было два раза, и он сказал: «Пиши сама, я не буду». И только лет через двадцать написал ее второй портрет акварелью[239], но на некоторых работах брата легко можно увидеть ее лицо, написанное по памяти. Это — в «Первой симфонии Шостаковича», написанной в 1935 году[240], в акварели «Головы», без названия, 1922 год, в графическом листе «Четыре головы» — год написания неизвестен. (Я полагаю, после тридцатого года, так до этого все даты на своих работах он проставил, готовя их к выставке.)

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Павел Филонов: реальность и мифы"

Книги похожие на "Павел Филонов: реальность и мифы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Людмила Правоверова - Павел Филонов: реальность и мифы"

Отзывы читателей о книге "Павел Филонов: реальность и мифы", комментарии и мнения людей о произведении.