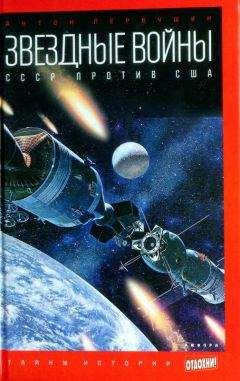

Антон Первушин - Звездные войны. СССР против США

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Звездные войны. СССР против США"

Описание и краткое содержание "Звездные войны. СССР против США" читать бесплатно онлайн.

История освоения околоземного пространства показана сквозь призму космической гонки вооружений.

12+ (Издание не рекомендуется детям младше 12 лет).

Космические просторы всегда волновали умы не только мечтателей и романтиков, но и прагматичных военных. Едва начавшись, освоение околоземных орбит сразу приобрело характер милитаризованной экспансии. И если рядовым землянам звездные войны пока кажутся фантастикой, специалисты знают: сражения в космосе уже не за горами.

Достижение несомненное, но детальный анализ телеметрии показал, что стыковка завершилась лишь механическим захватом: направляющий штырь активного корабля погнулся и не смог полностью войти в приемное устройство пассивного корабля. Несмотря на неисправность и перерасход топлива, корабли удалось развести. Новые проблемы начались на этапе спуска. "Космос-186" из-за сбоя солнечно-звездной ориентации выполнил посадку по баллистический траектории, приземлившись в нерасчетном районе. Пассивный корабль "Космос-188" решили сажать с помощью ионной ориентации, но и она подвела — траектория оказалась слишком пологой, и спускаемый аппарат был уничтожен системой автоматического подрыва.

Госкомиссия больше не спешила с возобновлением пилотируемых полетов, и на орбиту отправились еще два беспилотных "Союза" для выполнения повторной автоматической стыковки. Четырнадцатого апреля 1968 года стартовал "Космос-212" ("7К-ОК(А)" № 8); на следующий день запустили "Космос-213" ("7К-ОК(П)" № 7). На этот раз сближение, причаливание и стыковка были выполнены безукоризненно, а еще через пять дней спускаемые аппараты успешно приземлились в заданных районах. С 28 августа по 1 сентября 1968 года без замечаний прошел "зачетный" одиночный полет беспилотного корабля "Космос-238" ("7К-ОК(П)" № 9), и только после него Госкомиссия постановила вновь вернуться к пилотируемым полетам.

Тут нужно вспомнить, что в то самое время американцы уже завершили программу "Gemini", в ходе которой отрабатывались этапы полета на Луну, и перешли к активной реализации программы "Apollo". В октябре 1968 года на околоземной орбите побывал первый пилотируемый корабль нового типа "Apollo 7", а месяцем позже НАСА объявило о своей готовности отправить командно-служебный модуль корабля "Apollo 8" с астронавтами на борту в уникальный рейс с облетом Луны. То есть Советский Союз сильно отставал в лунной гонке и мог преодолеть разрыв лишь каким-то неожиданным смелым ходом. Советские космонавты обратились к правительству с предложением отправить экипаж из двух человек в облет Луны на корабле типа "Зонд" ("7К-Л1"), созданном на основе "Союза", и отобрать приоритет хотя бы у "Apollo 8". Но постоянные технические сбои, сопровождавшие программу, не внушали уверенности в успехе, поэтому правительство отказалось от рискованной затеи.

Двадцать пятого октября 1968 года с 1-й площадки космодрома Байконур стартовал беспилотный корабль, получивший имя "Союз-2" ("7К-ОК(П)" № 11). Через сутки с 31-й площадки был запущен "Союз-3" ("7К-ОК(А)" № 10), пилотируемый Георгием Береговым. Активный корабль вышел точно на заданную орбиту и после отделения от третьей ступени ракеты оказался всего в 11 км от "Союза-2". Сразу прошел сигнал "захват цели" системы "Игла", и началось автоматическое сближение кораблей. На расстоянии 200 м от пассивного корабля Береговой взял управление на себя, однако ему никак не удавалось держать свой "Союз-3" по курсу, и "Союз-2" автоматически отвернул в сторону. Повторная попытка стыковки тоже не удалась. Перерасход топлива из-за всех этих маневров оказался столь велик, что его едва хватало на посадку. Заслушав доклады специалистов, Госкомиссия приняла решение завершить полет: оба спускаемых аппарата приземлились благополучно.

Расследование показало, что корабли при сближении были перевернуты друг относительно друга на 180°, чего космонавт не мог определить визуально, и автоматика, которая "видела" проблему, в последний момент разводила их. Вывод комиссии был однозначным: причиной невыполнения программы полета стала ошибка космонавта. Тем не менее вряд ли нужно всю вину перекладывать на Георгия Берегового, ведь специалисты не учли, что ему приходилось работать в экстремальных условиях: стыковаться на первом же витке, без адаптации к невесомости и новому пространству, без связи с Землей и на ночной стороне, где плохо видна цель. Кроме того, процесс сближения кораблей в перевернутом положении не отрабатывался на тренажере — почему-то конструкторы забыли о такой возможности. Разумеется, в официальных сообщениях ТАСС об этой неудаче, как и о всех прочих, кроме гибели "Союза-1", не было сказано ни слова, — наоборот, полет Берегового представили как очередной значительный успех советской космонавтики.

Несмотря на победные реляции, программа создания кораблей "Союз" продолжала преподносить сюрпризы. Запуск "Союза-4" ("7К-ОК(А)" № 12) под управлением Владимира Шаталова был произведен с 31-й площадки 14 января 1969 года. Через сутки после старта активного корабля на встречу с ним с 1-й площадки отправился "Союз-5" ("7К-ОК(П)" № 13), на борту которого находились Борис Волынов, Алексей Елисеев и Евгений Хрунов. Учитывая негативный результат предыдущего полета, с проведением стыковки не спешили, чтобы дать космонавтам время на адаптацию. Причем сам процесс сближения решено было проводить над территорией СССР, в зоне радиовидимости наземных средств связи и в светлое время суток. На этот раз все получилось идеально — 16 января корабли состыковались, а затем Хрунов и Елисеев в течение часа совершили переход через космос с борта "Союза-5" на борт "Союза-4".

В состыкованном состоянии корабли находились 4 часа 33 минуты. Семнадцатого января на Землю благополучно вернулся спускаемый аппарат "Союза-4", а 18 января на посадку пошел "Союз-5". И вот тут новый корабль в полной мере продемонстрировал свой "трудный характер": после выдачи тормозного импульса, сводящего "Союз-5" с орбиты, прошла команда на разделение отсеков, но по какой-то причине она не сработала. Приборно-агрегатный отсек, располагавшийся со стороны днища спускаемого аппарата, тащился сзади "прицепом", не позволяя развернуться по-посадочному, то есть днищем вперед к набегающему потоку. Борис Волынов сразу оценил опасность ситуации, в которой оказался, но что-либо предпринять не мог физически. С каждой минутой нарастала перегрузка, и космонавт все сильнее повисал на привязных ремнях вместо того, чтобы вжиматься в кресло, ведь из-за перевернутого положения перегрузки действовали в обратном направлении. Вскоре в кабине запахло гарью: стала плавиться герметичная резиновая прокладка люка — в любой момент резина могла не выдержать нагрева, и тогда плазма, ворвавшись в кабину, выжгла бы все внутри. Волынова спасла резервная схема разделения: по сигналу от термодатчиков сработали пирозамки, и отсеки наконец-то разделились. Спускаемый аппарат развернулся и далее падал по баллистической траектории с перегрузкой 9 g. Само приземление оказалось настолько жестким, что у космонавта выбило зубы верхней челюсти.

Успешной стыковкой "Союза-4" и "Союза-5" был завершен первый этап испытательных полетов новых кораблей. Правда, для этого потребовалось тринадцать запусков вместо четырех запланированных, и стыковку удалось осуществить не в апреле 1967 года, а намного позже — в январе 1969 года.

Затем для закрепления успеха последовали другие пилотируемые полеты: тройной полет кораблей "Со-юз-6", "Союз-7" и "Союз-8" (октябрь 1969 года); рекордный по продолжительности полет "Союза-9" (июнь 1970 года). Они тоже не обошлись без проблем, но корабль наконец-то доказал свою надежность, и теперь его можно было использовать для снабжения военных орбитальных станций "Алмаз".

ТРАГИЧЕСКИЙ "САЛЮТ"Первую группу космонавтов, ориентированную на программу "Алмаз", собрали в сентябре 1966 года.

В нее были включены военные летчики, прошедшие подготовку в ЦПК (Центр подготовки космонавтов, Щелково-14, поселок Звездный): Лев Воробьев, Лев Демин, Александр Матинченко, Василий Лазарев. Возглавил группу опытный летчик-космонавт Павел Беляев, летавший на "Восходе-2" в качестве командира экипажа.

Поначалу члены группы занимались теоретическим изучением конструкции космического разведывательного комплекса "Алмаз", его бортовых систем и спецаппаратуры. Работа предстояла большая, и поэтому группа все время пополнялась новыми космонавтами. Так, в январе 1968 года в нее были зачислены члены 3-го набора Центра подготовки космонавтов ВВС: Владимир Преображенский, Валерий Рождественский, Анатолий Федоров, Евгений Хлудеев, Василий Щеглов и Олег Яковлев. В конце того же года группу дополнили Виталием Жолобовым и Георгием Добровольским, которые перед тем готовились по программе облета Луны.

Параллельно в отделе Владимира Челомея начал создаваться собственный отряд космонавтов для работы на "Алмазах" — из числа инженеров, которые создавали эту сложнейшую технику. Понятно, что требования к кандидатам были выставлены такие же, как к обычным космонавтам. В конце 1967 году на медкомиссию отправились первые счастливчики; через год получили допуск к спецподготовке Виктор Еремич, Валерий Макрушин и Эдуард Суханов. Затем на медкомиссию был направлен инженер Олег Беркович. Он тоже успешно прошел врачебно-экспертную комиссию, но через некоторое время был забракован по здоровью — его место занял Леонард Смиричевский. Так сформировалась группа инженеров-испытателей ("группа спецконтингента").

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Звездные войны. СССР против США"

Книги похожие на "Звездные войны. СССР против США" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Антон Первушин - Звездные войны. СССР против США"

Отзывы читателей о книге "Звездные войны. СССР против США", комментарии и мнения людей о произведении.