Яков Ляткер - Декарт

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Декарт"

Описание и краткое содержание "Декарт" читать бесплатно онлайн.

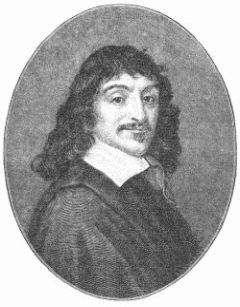

Ренэ Декарт (1596–1650) — выдающийся французский философ и ученый-естествоиспытатель, один из основоположников европейской буржуазной философии Нового времени. В книге дается краткий биографический очерк, а также раскрываются основные аспекты философии Декарта: рационалистический метод, «геометрическая диалектика», деизм.

Автор показывает, как в эпоху научно-технической революции происходит переосмысливание идей Декарта, затрагивающих физику, математику, физиологию, философию.

Те идеи и трудности, на которые мы здесь вкратце указали, Декарт развивает в самостоятельном произведении — «Метафизических размышлениях». К тем же сомнениям и проблемам Декарт обращается и в других местах своих работ, а также в переписке. Можно даже указать заранее, в каких местах следует такие пассажи искать: либо в начале цепи логических доводов, либо в поворотных, ответственных пунктах аргументации, иначе говоря, там, где уже нельзя аргументировать ссылкой на механистические законы, на законы протяженной субстанции, где разум вынужден сам обосновывать свое существование.

Однако вернемся к «Рассуждению о методе». В пятой части «Рассуждения…», где подытоживается основное содержание «Мира…», привлекает внимание, особенно современного читателя, то место, где речь идет об автоматах вообще и в связи с обсуждением вопроса, наделены ли животные душой или нет. Декарт утверждает, что в отличие от человека животные представляют собой автоматы, действующие лишь в силу расположения своих внутренних органов. Доказывается это с помощью, как мы бы теперь сказали, моделирования всех основных свойств животного организма на автоматах (моделирования мысленного, в виде мысленного эксперимента).

Во-первых, самая совершенная из машин не смогла бы так, как это делают люди, «пользоваться ни словами, ни другими знаками…чтобы передать другим наши мысли». Во-вторых, «в то время как разум является орудием универсальным, которое может служить при всякого рода обстоятельствах, эти органы (животного-автомата. — Я. Л.) нуждаются в некотором особом расположении для выполнения каждого особого действия» (11, стр. 301).

«…не следует, — говорит Декарт, — ни смешивать речи с естественными движениями, которые выражают страсти и которым машины могут подражать так же хорошо, как и животные, ни думать, как некоторые древние, что животные говорят, хотя мы и не понимаем их языка» (11, стр. 302).

Только ли «древние» так думали? — вправе задать вопрос читатель, имея в виду, например, очень дорогостоящие, использующие ультрасовременные технические средства опыты над дельфинами? На что я могу лишь ответить, что такими вопросами, скорее, надо задаваться, чем задавать их другому… В любом случае ясно, что проблема чрезвычайно сложна и глубока — впрочем, как и все поднятые Декартом фундаментальные вопросы, — и сегодня стоит острее, чем когда-либо.

Весьма знаменательна и по-человечески глубоко симпатична венчающая «Рассуждение…» последняя, шестая часть, и прежде всего потому, что дает нам представление о духовном облике мыслителя Ренэ Декарта в его главных стремлениях, надеждах и мотивах творчества.

Результаты прошлых занятий, говорит он, показали, «что можно достигнуть познаний, очень полезных в жизни, и вместо той умозрительной философии, которую преподают в школах, можно найти практическую философию, при помощи которой, зная силу и действие огня, воды, воздуха, звезд, небес и всех других окружающих нас тел…мы могли бы… использовать их для всевозможных применений и тем самым сделаться хозяевами и господами природы», что желательно прежде всего «для сохранения здоровья, которое, несомненно, является первым благом и основанием всех других благ этой жизни» (11, стр. 305). И он заявляет о решимости «посвятить остаток своей жизни исследованию природы, из которого можно было бы извлечь более надежные правила медицины, чем имевшиеся до сих пор» (11, стр. 317). Но жизнь, где преобладают «всякого рода иные намерения, главным образом…такие, где польза одних неизбежно соединена с вредом для других» (и Декарт при этом добавляет, что такие намерения глубоко чужды ему, о чем он «заявляет» здесь, хотя знает, что это «не послужит к приобретению значения в свете» (11, стр. 317)), — жизнь эта распорядилась несколько по-иному его намерениями — в том, что касается медицины…

Говоря о соотношении опытного и теоретического знания, Декарт отмечает, во-первых, что начинать надо не со сложных и «редких» опытов, а с самых простых, «причины» которых должны быть найдены. При этом он, во-вторых, придерживался следующего порядка: «Прежде всего я старался отыскать вообще принципы, или первопричины, всего того, что есть или может быть в мире, не принимая во внимание для этой цели ничего, кроме одного бога, который его создал, и выводя их только из некоторых зачатков истин, присущих от природы нашим душам. Затем я исследовал, каковы первые и самые обычные следствия, какие из этих причин можно вывести, и мне кажется, что я этим способом нашел небеса, звезды, Землю» (11, стр. 306) и т. д., остальное нам уже хорошо известно.

Мы уже воздали богу — богово. Посмотрим, как обстоит дело с «зачатками истин» — впечатленными, или врожденными, идеями. В «Рассуждении о методе» Декарт весьма скупо говорит о врожденном характере основных «ясных и отчетливых» идей, впечатленных человеческой душе богом: «…принятое мною правило — считать, что вещи, которые мы воспринимаем весьма ясно и отчетливо, все истинны, — убедительно только потому, что бог есть или существует, что он есть существо совершенное и что все, чем мы обладаем, происходит от него. Отсюда следует, что наши идеи…представляя собой нечто реальное, исходящее от бога, поскольку они ясны и отчетливы, могут быть во всем этом только истинными» (11, стр. 287).

Более развернутое аргументирование этого положения — одного из центральных «тезисов» картезианской философии — дается в «Замечаниях…» Декарта, написанных им в опровержение идей А. Леруа (13, VIII, стр. 359, 357–358; цит. по 55, стр. 47–48): «…ничто не доходит до нашего ума от внешних объектов через органы чувств, кроме определенных телесных движений… — говорит Декарт, — но даже эти движения и образы, которые из них проистекают, мыслятся нами не в той форме, которую они принимают в органах чувств… Отсюда следует, что представления об этих движениях и образах являются сами по себе врожденными для нас. Тем более врожденными должны быть идеи боли, цвета, звука и им подобные, раз наш ум может, в случае определенных телесных движений, обозревать эти идеи, поскольку они не имеют сходства с этими телесными движениями…

Зрение…не представляет ничего, помимо картин, — продолжает философ, — а те вещи, о которых мы думаем…доходят до нас посредством идей, которые проистекают…из нашей способности мыслить, и соответственно являются вместе с самой этой способностью врожденными для нас, т. е. всегда существующими в нас в виде потенции… [Таким образом, идеи являются врожденными в том смысле, как] в некоторых семьях врожденной является щедрость, в других — определенные болезни, как подагра или камни, и не потому, что в силу этого обстоятельства младенцы в этих семьях страдают от этих болезней в утробе матери, а потому, что они рождаются с определенной наклонностью или расположением к их возникновению».

Сделав это необходимое разъяснение, хотелось бы привлечь внимание к еще одной особенности теоретизирования, свойственной Декарту. Поскольку в результате простейшего опыта и непосредственно примыкающих к нему простейших фундаментальных оснований Декарт выявил то, что именуется «вообще принципами, или первопричинами», он может дальше поступать так же, как это указано в «Правилах…» применительно к решению «трудности вообще».

Необходимо идти от этих принципов с помощью правил метода по взаимосвязям вещей и явлений, не останавливаясь на встречающихся временных, частных трудностях, пока не будет получена общая картина — в самом общем случае пока не будет «найден» весь мир.

Такое сквозное теоретическое рассмотрение (движение по взаимосвязям), предпринятое в «Мире…», именуется Декартом «метафизическим». Здесь под метафизическим рассмотрением подразумевается очень своеобразный логический ход, отнюдь не покрываемый обычным словоупотреблением понятия «метафизический». Декарт как бы выдвигает ряд узловых, решающих экспериментов, и реальных, и мысленных, в которых для рассмотрения особенного необходимо применить всеобщее, все мировоззрение в целом, взятое в его основных узлах. Это те «точки», в которых должна перепроверяться и наиболее активно действовать всеобщая логическая схема, разработанная Декартом.

Характерно, что именно в этих точках с особой силой раскрывается проницательность Декарта, поразительная актуальность поставленных им проблем для науки нашего времени, для XX века. Здесь особенно существенна проблема зрения, которая во многом является центральной в «Мире…» и которую Декарт затрагивает в «Диоптрике» (в главе III). Процесс получения идеи предмета после попадания его образа в глаз объясняется взаимодействием механизмов зрительного аппарата и мышления: в нашем условном обозначении зрение2 всегда оказывается одновременно зрением1, так как образ в ходе указанного взаимодействия именно вызревает, формируется при активном участии мышления. Насколько нам известно, лишь в последние два десятилетия эта проблема именно так была сформулирована психологами (например, в трудах А. Н. Леонтьева).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Декарт"

Книги похожие на "Декарт" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Яков Ляткер - Декарт"

Отзывы читателей о книге "Декарт", комментарии и мнения людей о произведении.