Яков Ляткер - Декарт

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Декарт"

Описание и краткое содержание "Декарт" читать бесплатно онлайн.

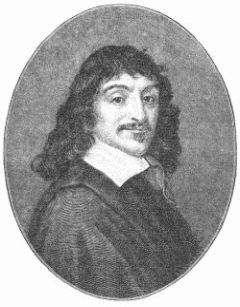

Ренэ Декарт (1596–1650) — выдающийся французский философ и ученый-естествоиспытатель, один из основоположников европейской буржуазной философии Нового времени. В книге дается краткий биографический очерк, а также раскрываются основные аспекты философии Декарта: рационалистический метод, «геометрическая диалектика», деизм.

Автор показывает, как в эпоху научно-технической революции происходит переосмысливание идей Декарта, затрагивающих физику, математику, физиологию, философию.

С такими мыслями Декарт весной 1619 года покидает Голландию. В отличие от недавнего прошлого теперь Декарт знает, к чему он стремится, более определенно: налицо первый черновой набросок проекта создания новой всеобщей науки, реализации которого он намерен посвятить жизнь. Он добился определенных успехов, прежде всего в математике. Но последняя сама по себе, в отрыве от «приложения», всего лишь интересная игра ума и один из способов его совершенствования. Между тем в приложении к изучению природы она объясняет очень многое из того, что иначе необъяснимо, — об этом свидетельствуют первые опыты, сформулированные Декартом в виде посланных Бекману трактатов. Сотрудничество имело и другой результат: Декарт понял, сколь ограничен круг его знаний даже о простейших явлениях природы.

Относящиеся к этому периоду записи свидетельствуют о том, как начинают обогащаться его познания в этой области, а также о расширении спектра его естественнонаучных интересов.

Наряду с интересом к природе-познаваемой он все с большим вниманием начинает относиться к себе-познающему. Предметом исследования и пристального внимания становятся его собственные страсти, пороки, нравы. Постепенно интерес перемещается на познавательные способности ума, их связи со страстями. И уже здесь, в этих первых сопоставлениях — первые попытки объяснить страсти, наряду с другими проявлениями жизнедеятельности человека, через явления природы, ибо «все телесные формы действуют гармонично» и т. д. (некоторое представление об этом важнейшем процессе дает подборка извлечений из «Частных мыслей», представленная в «прил.», стр. 184–188).

Неизбежен вопрос: если внимание к природным явлениям можно как-то объяснить влиянием Бекмана (хотя причина подготовленности ума Декарта в виде запроса — в другом, о чем чуть ниже пойдет речь), то как объяснить направленность внимания на себя, сего, конкретного, личностного, живого вместо привычного «приобщения» со всеми вытекающими последствиями?

Причина здесь, думается, в сочетании субъективных моментов — начало интереса к себе в процессе избавления от собственной «сомнительности»; тот факт, что Декарт, по его собственным словам, был «влюблен в поэзию» (13, XII, стр. 74), — с фактором объективным, культурно-историческим: в поэзии он предпочтение отдавал античной лирике, а «в феномене лирики (античной. — Я. Л.) история литературы как бы переворачивает свое течение… лирика сразу показывает нам автора, которого в эпосе мы не видим, и какого автора! — говорящего о себе самом, о своих собственных переживаниях. В греческой литературе автор говорит устами своего персонажа, а такого, как в лирике, нигде больше нет» (54, стр. 104). Остается добавить, что в самые критические, кризисные, «безысходные» моменты своего духовного развития Декарт бросал все дела и целиком окунался в художественную литературу, преимущественно в поэзию (ср. «прил.», стр. 186).

Истинная «гармония» систематична, а система предполагает прежде всего некоторые основания, фундаментальные идеи, «начала», методическое развитие которых и составляет систему. В кратком очерке двух направлений внутренних трансформаций схоластической логики, когда при «уточнении (утончении)» рецептуры проявились потенции превращения этой логики в иное, в стороне остался другой момент этого развития — судьба псе разрастающейся гигантской, аморфной, исключенной из сферы схоластической логистики области запрещенного, того «смутного хаоса», который не схоластическим, детализированным, а неким мистическим, диффузным, туманным целым обволакивал любую виртуозно развиваемую регламентацию и рецептуру.

Это нечто, всеобщее «ничто» совокупности разрешенных действий, постепенно отчуждаясь от субъекта (= совокупности действий разрешенных), приводит к идее Природы как активной, независимой от субъекта, внесубъектной субстанции. Именно благодаря своей нерегламентированности, диффузности, «смутности» эта область служила прибежищем свободной игры мыслящего воображения, тем «матовым экраном», на который каждый раз мысль проецировала меняющийся облик мира, картины мира (вот одна из таких «проекций» — средневековая: Герох Рейхерсбергский говорит об «этом подобии вселенской мастерской», об «этой большой фабрике — мире в целом» (86, стр. 63), в силу своей «факультативности» не принимающие во внимание догму религиозного универсуума. Да к тому же ко времени Декарта учение Бруно о множественности миров, его убежденность в том, что «центр Вселенной повсюду…окружность не имеется ни в какой части…или же…окружность повсюду, но центр нигде» (19, стр. 164), разнесли в дребезги «кристалл небес», и взору предстала безграничность новых просторов: каждый раз это оказывалось теперь, после Бруно, тем первозданным хаосом, из которого человек-мыслитель, как библейский бог, «творил мир».

В период пребывания в Германии, куда Декарт прибыл из Голландии, ему посчастливилось решить проблему «оснований». Осенью, в годовщину встречи с Бекманом, Декарт записывает: «X. ноября 1619 года, преисполненный энтузиазма, я нашел основания чудесной науки», а ровно год спустя он уже смог констатировать: «XI. ноября 1620 года начал понимать основание чудесного открытия» (13, X, стр. 179). (Курсив мой. — Я. Л.). Что привело к появлению столь знаменательных слов?

В старинный германский город Ульм Декарт попал в самый разгар дискуссии по поводу комет, которая велась между И. Б. Хебенштрайтом, ректором гимназии, и профессором инженерного училища И. Фаульхабером, и в скором времени знакомится и с тем, и с другим (84, стр. 13, 16). В конце сентября — начале октября начались его регулярные встречи и беседы с Фаульхабером, длившиеся в течение многих месяцев 1619–1620 годов. Немецкий ученый-инженер (в рассматриваемую эпоху эти специальности совмещались, по необходимости, в одном лице: момент, с одной стороны, весьма важный для понимания развития событий и, с другой стороны, убеждающий в нелепости требований или попыток «выводить» науку «из» техники, или наоборот) Фаульхабер внес ряд чрезвычайно важных усовершенствований в устройство передаточного механизма различных типов мельниц.

К. Маркс, заметим, высоко оценил деятельность И. Фаульхабера в этом направлении, приведшую «к теории и практическому применению махового колеса, которое впоследствии стало играть такую важную роль в крупной промышленности» (3, стр. 388)…

Он был одним из конструкторов машин и универсальных двигателей, которые создавались в Германии, а применялись в Голландии. Личность Иоганна Фаульхабера примечательна во многих отношениях. Сын ткача, он в молодости сам был ткачом. Благодаря своему невероятному упорству, трудолюбию и несомненному таланту он за короткий срок проделал путь от ткача до ученого-изобретателя. Крутой исторический поворот от старого принципа деятельности — ремесленного ткачества к самым фундаментальным проблемам совершенно новой области человеческой деятельности воспринимался им, таким образом, в плане лично пережитого и сохранял в его восприятии всего нового постоянную обостренность и, если позволено так выразиться, чувство внутренней, интимной сопричастности этому объективно творящемуся новому. Помимо общих научных интересов (здесь Декарт вновь продемонстрировал несомненное превосходство во всем, что касалось математики) этому сотрудничеству, по-видимому, в значительной мере способствовало то обстоятельство, что Декарт как раз находился в таком же переходном, «диа»-логичном состоянии.

В рассматриваемый период основной процесс развития машин происходил в их «средней» части — за счет совершенствования механизма трансмиссионной конструкции. Надо было решить следующую задачу: «на входе» подается вырабатываемый машиной — двигателем (одна из трех частей машины, или, точнее было бы, следуя Марксу, называть всю машину — machinery) импульс (количество движения); каким образом рассчитать систему последовательных от точки к точке геометрических преобразований его, чтобы «на выходе» получить определенную последовательность движений — последовательность, в которой третья, рабочая часть машины должна производить соответствующие операции по обработке предмета труда. Такая задача в научно-инженерном деле возникает впервые.

Действительно, в основном орудии античности и раннего средневековья, рычаге, все возможные движения были заключены в его форме; в процессе работы их надо было «расшифровать», и каждый пользователь орудия совершал это по мере своих способностей и навыков. В машине последовательность будущих действий, план деятельности, способ выполнения актуально, жестко определены еще до начала самой деятельности, отщеплены от нее. Для рычага важно лишь то, из какой точки в какую происходит перемещение при отвлечении от формы пути. Теперь же без рассмотрения траектории, по которой движение должно быть «задано» от точки к точке, обойтись нельзя. На смену интегральному образу движения приходит образ дифференциальный. Соответственно меняется идея (способ объяснения) движения: на смену кругу, в элементах которого должно было представлять все возможные перемещения, приходит алгоритмическое описание процесса.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Декарт"

Книги похожие на "Декарт" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Яков Ляткер - Декарт"

Отзывы читателей о книге "Декарт", комментарии и мнения людей о произведении.