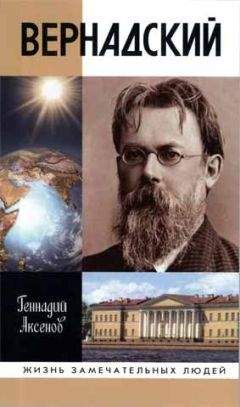

Геннадий Аксенов - Вернадский

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Вернадский"

Описание и краткое содержание "Вернадский" читать бесплатно онлайн.

Жизнь великого русского ученого Владимира Ивановича Вернадского (1863–1945) прекрасна и удивительна, представляет собой образец цельности, насыщенности высшими духовными интересами, нравственной ответственности. Его умная деятельность связывает разные эпохи в истории России. Он мощно двинул вперед все науки о Земле, что привело к новому пониманию общества и личности. Он создал учение о биосфере и о разуме в природе, дал новое представление о времени и пространстве и, следовательно, открыл новое естествознание, которое только сегодня становится внятно мировому научному мышлению. Его время пришло. В новом тысячелетии мы как никогда нуждаемся в его необычайных идеях о вечности жизни и о силах свободной человеческой личности.

Подводя итог жизни, он сказал: «Я сделал все, что мог, и не сделал никого несчастным».

Книга снабжена научным аппаратом.

Издание второе, исправленное и дополненное

Человек сразу и субъект, и объект. Неразрешимый тезис, похожий на тупик, кладущий как бы предел всякому дальнейшему познанию. Желая представить его как субъекта, мы очень хорошо понимаем его познающую способность, но отвлекаемся от деятельности. Представим в виде деятеля — упустим научную осознанность действия. Своего рода соотношение неопределенностей.

Вернадский нашел из кажущегося тупика простой — колумбовый выход. Но о нем — ниже.

Что же касается Комиссии по истории знаний (КИЗ), то на том же первом заседании вслед за инициатором выступали П. П. Лазарев с докладом «Влияние московских физиков на создание научных школ» и химик М. А. Блох с докладом «О работе по изучению истории знаний в Германии». Академия как бы уже ждала образования такой комиссии. Та сразу пошла как-то широко и создала площадку встреч и обсуждений общих проблем за рамками своих «логий». Часто и собирались на квартире председателя, благо большинство докладчиков жили в том же доме или где-нибудь недалеко. Сюда приходили, разумеется, Гревс с Ольденбургом, Ферсман, а также Павлов, философ Радлов, географ и биолог Берг, языковед Марр, химик Хлопин.

Только в следующем, 1927 году комиссия собиралась девять раз. Стали издаваться ее труды. Комиссия явно превращалась в Институт по истории знаний, который и был создан через три года.

* * *По возвращении многое казалось странным. Прежде всего, весь внешний стиль учреждений, новый советский стиль: парткомы, стенгазеты, лозунги на стенах, глупая и безответственная газетная трескотня. Он уже имел удовольствие столкнуться с «критикой» своей «Вечности жизни», всего лишь за какой-нибудь год с небольшим пребывания в Совдепии. Теперь буря-бугаевы проникли почти всюду. Пока только академии удается сохранять достоинство и свое островное положение — и в буквальном, и в переносном смысле. Сорок пять академиков и несколько сотен специалистов хранили столетние обычаи ученой корпорации, но с каждым днем им становилось все труднее оберегать независимость.

Кое-кто стал приноравливаться к господствующему тону. Появились новые нотки в выступлениях Сергея Федоровича: о коллективной научной работе, о ее благотворности для социалистического строительства и т. п. Обнаружилось, что Ферсман иногда приглаживает некоторые слишком резкие выражения в его статьях, проходящих через него как секретаря отделения. Цензуры пока нет, но внутренний цензор уже бдит.

Эпизод с его исключением из Академии наук стал следствием «поклона» в сторону властей. Ольденбург и Ферсман — отныне его «неверные друзья». Они остались во всем прежними, и он по-прежнему доверял им, за исключением одного пунктика — отношений с «надзирателями» из Кремля.

Он ничуть не осуждал, например, Ольденбурга, несшего на себе главный груз этих отношений. Тяжкое бремя, что и говорить, когда словом и делом отвечаешь за сотни служащих со своими семьями и их заботами. В общем, приходилось выбирать не между правильным и неправильным поведением, а между плохим и отвратительным.

В 1925 году во время празднования двухсотлетия Академии наук партийное правительство сделало коварный ход по пути ликвидации ее самоуправления. Большевики объявили академию «главным научным центром страны». Они могли бы возвысить до такого ранга свою Коммунистическую академию или иное новое учреждение, но дальновидно (в своих интересах) возвеличили старую академию, в которой еще не состояло ни одного коммуниста, только «старорежимные» ученые, и тем решили ее участь. Академию ожидали удушение в коммунистических объятиях и, что самое противное, освящение статусом научности далеко не научных начинаний власти.

Все специфические советские проблемы встали перед Вернадским при вступлении в многочисленные должности, особенно в директорство не входившего в академическую сеть Радиевого института. В Геологическом и Минералогическом музее директором быть он отказался в пользу Ферсмана.

Прежде всего, поражала полная необеспеченность. Сотрудники работали на том, что выпрашивали в академии, благо некоторые трудились и здесь, и там. Государство как бы взяло на себя финансирование, но ничуть не заботилось об институте. Талантливые минералоги, физики, химики работали в жесточайших тисках материальной нужды.

Направив в Главнауку подписанный отчет о деятельности института в 1927 году, директор приложил к нему «Соображения», писал о «нестерпимо катастрофическом» положении дел: за шесть лет существования институт не получил никаких ассигнований на планируемые работы, никакого оборудования, не говоря уж о том, что нет специально построенного здания. Есть только кое-как приспособленное. Он выделяет, как крик, главное: «Мы сейчас являемся уже наихуже оборудованным — по обстановке, не по людям — самым отсталым радиевым институтом в мире — мы обладаем громким именем и не отвечающими этому имени реальными возможностями»8.

В «Соображениях» указывает на главную опасность, которая отсылает нас к мыслям об истории знаний. В институте работает немало первоклассных специалистов, ни в чем не уступающих специалистам такой же квалификации в Европе и США. Но они не имеют таких возможностей, как там, их труд оплачивается нищенски, они работают на допотопном оборудовании, даром растрачивая время. «Происходит, с моей точки зрения, безумная трата самого дорогого достояния народа — его талантов. А между тем эти таланты никогда не возобновляются непрерывно. И даже если бы оказалось, что процесс их создания в нашем народе еще длится, все же одни личности механически не могут быть заменены другими»9.

Правда, когда он все же добился внеочередного финансирования, оказалось, что оно бесполезно: ничего нельзя купить, особенно редкие материалы, например платину для опытов. Такие вещи в стране не продаются. Нужна валюта, а не рубли.

Он снова пытается перевести институт в академию, подготовил все бумаги, но не тут-то было. Советская бюрократия по части волокиты давно превзошла царскую.

На эти годы после приезда из Франции падает множество его начинаний, как идейных, так и организационных, для всяческого прорастания науки, благо пока предоставляются возможности. Конечно, прежде всего он заботится о своей новой теме. В 1926 году открывает при КЕПС Отдел живого вещества. И первый, кого он принимает сюда, будет отныне его непосредственным сотрудником, заместителем и в некотором смысле продолжателем — выпускник Военно-медицинской академии и будущий академик Александр Павлович Виноградов. С ним Вернадский начинает большую программу изучения морских организмов и добивается для него участия в экспедиции на научном судне «Персей». Экспедиции такие в Белом море проводились в 1926–1928 годах. Как писал Виноградов в своем первом отчете, сбор и геохимический анализ органической продукции моря он проводил по личным инструкциям Вернадского10.

Владимир Иванович пытается наладить организацию и даже популяризацию науки, например, через журнал «Природа», редактором которого был Ферсман. Придумывает разные формы публикаций, предлагает организовать симпозиумы (это когда в отличие от семинаров собираются ученые разных специальностей) по самым общим проблемам отдельных наук. А потом публиковать обзоры и отчеты в журнале. По-прежнему считает, что не удавшееся в царское время объединение ученых в большое всероссийское общество еще возможно.

В августе из Ессентуков, где готовил вместе с Наталией Егоровной (всегдашней переводчицей) к изданию на русском свою «Геохимию», он писал Ферсману: «У нас много выдающихся людей, но мы их не используем. Для историков может быть несколько тем: в связи с философией Азии, историей искусства, византиноведения. <…> А затем такие новые — кактеория Бора и ее новейшие изменения (пределы?)»11. Да, в 1926 году, пока в верхах определяли, кто из вождей диктатуру классовую превратит в личную, а в низах пользовались последними нэповскими возможностями восстановления довоенного уровня жизни, еще можно было мечтать о собраниях и объединениях. Буквально через два года политика властей эти надежды окончательно развеет, масса планов так и останется мечтаниями.

На курорте он, кстати, сделал доклад для врачей об изотопах.

Несколько лучше развивалась КЕПС. «Естественные силы», а не какие-то там мифические внутриатомные, большевики стремились взять к себе на службу. С их помощью они могут добыть настоящие деньги, то есть валюту. Поэтому заложенный еще десять лет назад заряд не иссяк. Образовались многие институты, комиссии, экспедиции, лаборатории. КЕПС еще жила.

В 1927 году он нашел для нее ученого секретаря. Отыскал в дорогом его сердцу Киеве, куда в сентябре 1926 года его пригласили на Геологический съезд.

По дороге, в Москве пробыл два дня, видел всех оставшихся, начиная с Шаховского, конечно. Дмитрий Иванович повел его в музей, где он впервые увидел свезенные теперь сюда старые русские иконы и был потрясен их поразительной красотой и глубиной. Наталии Егоровне писал: «Думаю, что в XII–XVI вв. русское искусство есть столь же великое создание в человеческой культуре, каким в XIX в. явилась русская литература. И мы этого не знали и не понимали»12. Остальные московские впечатления были не столь приятными: «Университет, где был в старом помещении факультета, удручающе грязен и представляет что-то некультурное!..»13 Возможно, это было его последнее посещение своего факультета, потому что вскоре тот вообще ликвидируют.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Вернадский"

Книги похожие на "Вернадский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Геннадий Аксенов - Вернадский"

Отзывы читателей о книге "Вернадский", комментарии и мнения людей о произведении.