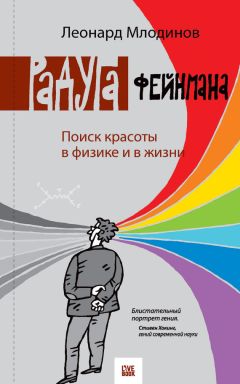

Леонард Млодинов - Радуга Фейнмана. Поиск красоты в физике и в жизни

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Радуга Фейнмана. Поиск красоты в физике и в жизни"

Описание и краткое содержание "Радуга Фейнмана. Поиск красоты в физике и в жизни" читать бесплатно онлайн.

Замысел книги родился в коридорах одного из лучших исследовательских заведений в мире – Калифорнийского технологического университета. Там молодой физик Леонард Млодинов, будущий писатель и популяризатор науки, познакомился с выдающимся ученым и нобелевским лауреатом Ричардом Фейнманом.

По Фейнману, и физика, и сама жизнь управляются интуицией и вдохновением – и презрением к правилам и обычаям.

Погрузитесь в документальный рассказ Леонарда Млодинова о гении науки и провокаторе, Ричарде Фейнмане, его амбициях и фальстартах, верности своей подлинной страсти, мыслях о творчестве и любви.

Для описания сильных взаимодействий была предложена грандиозная новая теория. У нее были кое-какие математические свойства квантовой электродинамики, и она получила название, отражающее это сходство, – «квантовая хромодинамика» (вопреки корню «хромо» о цвете в привычном понимании речь не идет). В своей сути квантовая хромодинамика давала точные количественные описания протонов, нейтронов и тому подобных частиц, а также их взаимодействий – как они могут связываться друг с другом и как ведут себя при столкновении. Но как из теории нам извлечь описания этих процессов? Подход профессора в целом опирался на эту новую теорию, но возникали практические затруднения. Квантовая хромодинамика одержала некоторые победы, и все же во многих ситуациях ни профессор, ни кто-либо еще не знали, как с помощью этих диаграмм – или какого угодно иного метода – извлекать из теории точные численные предсказания. Теоретики не могли даже массу протона с ее помощью рассчитать, а она уже была давно и точно известна практикам из эксперимента.

Профессор, возможно, думает, что оставшиеся ему на Земле месяцы или годы он провозится с задачей квантовой хромодинамики – одной из важнейших научных проблем современности. Чтобы пробудить в себе силы и волю, потребные для натиска, он говорит себе, что всем прочим, кто много лет безуспешно брался за решение этой задачи, недоставало некоторых качеств, какие есть у него. Каковы они, эти качества, Ричард Фейнман точно не знает – может, чудачество. Но какими бы ни были, они служили ему верно: он получил Нобелевскую премию, хотя, возможно, заработал бы и две или три, если учесть широту и важность тех прорывов, что он совершил за свою жизнь в науке.

Меж тем, в 1980 году один гораздо более молодой человек из Беркли, что в нескольких сотнях миль к северу, прислал пару статей с описанием своего подхода к решению нескольких старинных загадок атомной физики. Его метод предлагал ответы на кое-какие сложные задачи, но была в нем и неувязка. Мир, который он исследовал в своем воображении, – пространство с бесконечным числом измерений. В этом мире существовали не только верх-низ, право-лево, вперед-назад, но и бесчисленное множество других направлений. Изучая Вселенную таким способом, можно ли сказать хоть что-то полезное о нашем трехмерном существовании? И можно ли распространить этот метод на другие области изучения – например, на современную ядерную физику? И вот, этот студент получает младшую научную должность в Калтехе, по соседству с кабинетом Фейнмана – как оказалось, к вящей пользе студента.

В тот вечер, получив это предложение, я лежал в постели и вспоминал, каково оно было полжизни назад – накануне моего первого дня в средней школе. Больше всего, помнится, я нервничал из-за спортзала и перспективы душа вместе с остальными мальчишками. На самом же деле я больше всего боялся насмешек. В Калтехе на меня тоже все будут смотреть. В Пасадине у меня не будет факультетского наставника или руководителя, а лишь мои собственные ответы на неприступнейшие загадки из тех, что могут удумать лучшие физики. Мне казалось, физик, не выдающий гениальных идей, – живой мертвец. В таком заведении, как Калтех, его будут чураться, а потом и уволят.

Была во мне искра или же нет? А может, я вообще неправильно ставлю вопрос? И я взялся разговаривать с худым, умирающим профессором, с шевелюрой, в его кабинете по соседству. Рассказанное стариком и есть предмет этой книги.

II

Начало этой истории – зима 1973 года. Я жил тогда в киббуце – это такие коллективные фермы в Израиле – у подножья холмов близ Иерусалима. Носил волосы до плеч, а политически был пацифистом, хотя оказался в киббуце из-за Войны Судного дня, названной так из-за того, что началась она в Иом-Киппур. И пусть, когда я приехал, она уже закончилась, последствия все еще ощущались. Войска оставались мобилизованы. А потому сильно не хватало рабочих рук. Я бросил второй курс колледжа и отправился помогать.

В свои тогдашние двадцать я казался себе взрослым. Но на самом деле был еще ребенком – мной руководили, обо мне заботились, меня защищали. В киббуце я получил первый жизненный опыт сразу много в чем: впервые в другой стране, впервые ухаживал за скотиной, первый раз прятался в бомбоубежище, а кругом рвались снаряды. И в первый раз я жил без некоторых удобств, которые привык воспринимать как должное, – без магнитофона, телевизора, телефона и… туалета в доме.

Вечерами делать было, в общем, нечего – только трепаться с другими добровольцами, глазеть на звезды или навещать маленькую «библиотеку» киббуца с парой десятков книг на английском. Кое-какие оказались по физике, судя по всему – дар одного киббуцника, учившегося в колледже в Штатах. У меня в то время была двойная специальность – химия и математика, и все, кто меня знал, считали, что рано или поздно я стану профессором химии в каком-нибудь крупном университете. Я всегда был ребенком-ученым и, по общей памяти, с малолетства увлекался химией и математикой. Курс физики для старших классов показался мне сухим и скучным. Я совершенно не понимал, с чего такой сыр-бор вокруг Исаака Ньютона: кого вообще могла воодушевить скорость шара, катящегося по наклонной плоскости, или сила, с которой падает груз со второго этажа? Никакого сравнения с фейерверками и шутихами, какие я мог мастерить в химической лаборатории, или с искривленными пространствами, какие воображал на занятиях по математике. И все же на книжном безрыбье пришлось взяться за издания по физике.

Одним оказался «Характер физических законов» некого Ричарда Фейнмана – что-то я о нем слышал. То были записи его лекций, прочитанных в 1960-е. Я принялся за эту книжку. В ней объяснялись принципы современной физики, особенно квантовой теории, без применения математики.

«Квантовая теория» на самом деле – не одна конкретная теория, а их тип. Квантовой называется любая теория, основанная на «квантовой гипотезе», которую открыл миру Макс Планк в 1900 году; она гласит, что некоторые количественные свойства материи – энергия, например, – могут иметь лишь определенные дискретные значения. Допустим, на любой высоте над поверхностью земли ваше тело располагает так называемой гравитационной потенциальной энергией. Это энергия, которая выделится при вашем ударе о землю, если вы упадете с этой высоты (с нулевым сопротивлением воздуха). В квантовой теории гравитации ваша гравитационная потенциальная энергия не может иметь любое значение, а лишь одно из дискретного набора значений энергии. Есть даже минимально возможная энергия, соответствующая пребыванию на малюсенькой высоте над поверхностью земли. Недавно это значение определили в эксперименте с нейтронами: для них минимальная энергия соответствует высоте примерно пяти десятитысячных дюйма. Даже если бы у вашей линейки были деления соответствующей точности, вы бы вряд ли различили такое расстояние. Но при изучении объектов типа нейтронов, атомов или их ядер квантовые эффекты, тем не менее, важны.

Теории, не учитывающие квантовую гипотезу Планка, называются классическими. Очевидно, до 1900 года такими были все физические теории. По большей части, классические теории вполне применимы, пока дело не доходит до особенностей поведения в масштабах атомов или еще мельче. Оказалось, что именно этим масштабам большинство физиков посвятило следующие сто лет.

Первые несколько десятилетий XX века физики разбирались со следствиями квантовой гипотезы Планка. Одно из них – знаменитый принцип неопределенности, согласно которому в природе есть некие пары количественных характеристик, чьи значения нельзя определить одновременно. К примеру, если определить положение тела с большой точностью, не удастся узнать его точную скорость. Опять же, для большинства предметов, с которыми мы сталкиваемся в повседневности, эти ограничения незаметны, однако для составляющих атома возникающая разница громадна.

Другое следствие квантовой теории физики называют корпускулярно-волновым дуализмом; это означает, что при определенных обстоятельствах частицы вроде электронов демонстрируют волновые свойства – и наоборот. Если, допустим, выстрелить очередью электронов по узенькой щели в стене, они, проходя через нее, оставят на стене картинку из расходящихся кругов, как водная волна, проходящая через небольшое отверстие. А если проделать в стене две щели, можно будет увидеть интерференционные круги – в точности такие же, какие видно при пересечении двух водных волн. Электрон как волна – это частица, размазанная в пространстве, электрон, который ведет себя как колыхание некой вездесущей субстанции, а не как конечный объект. С другой стороны, корпускулярно-волновой дуализм говорит нам, что в некоторых обстоятельствах волны энергии ведут себя как частицы. Пример – свет. Столетиями он был нам известен как волна – вспомним, как он изгибается, проходя сквозь линзу, или как расслаивается в призме. Но он же может вести себя как частица, то есть конечный, локализованный в пространстве объект, который мы называем фотоном. Это представление о свете оказалось ключевым для понимания фотоэлектрического эффекта: некоторые металлы при бомбардировке фотонами испускают электроны. Эйнштейн первым признал квантовую гипотезу фундаментальным физическим законом и объяснил в этих понятиях некоторые таинственные свойства фотоэлектрического эффекта в своей знаменитой статье 1905 года. (Именно за эту статью, а не за противоречивые теории относительности Эйнштейн получил в 1921 году Нобелевскую премию.)

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Радуга Фейнмана. Поиск красоты в физике и в жизни"

Книги похожие на "Радуга Фейнмана. Поиск красоты в физике и в жизни" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Леонард Млодинов - Радуга Фейнмана. Поиск красоты в физике и в жизни"

Отзывы читателей о книге "Радуга Фейнмана. Поиск красоты в физике и в жизни", комментарии и мнения людей о произведении.