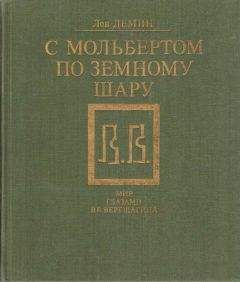

Лев Дёмин - С мольбертом по земному шару

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "С мольбертом по земному шару"

Описание и краткое содержание "С мольбертом по земному шару" читать бесплатно онлайн.

Эта книга об одном из интереснейших людей России конца XIX — начала XX в. — В. В. Верещагине, который по стечению обстоятельств больше известен как замечательный художник, чем тонкий, наблюдательный путешественник, писатель и публицист. Наблюдая жизнь других народов, изучая их культуру и искусство, В. В. Верещагин собрал богатейшую информацию по страноведению и этнографии. Яркие, тонкие впечатления художника легли в основу не только его картин, но и путевых заметок и очерков. Книга знакомит с жизнью, творчеством и путешествиями этого замечательного человека.

Для широкого круга читателей.

Вновь художник обращается к острым социальным темам, обнажая такую язву туркестанского общества, как массовое нищенство, освященное религией. В Ташкенте Верещагин пишет небольшие по формату картины-этюды «Нищие в Самарканде», «Хор дервишей, просящих милостыню», «Дервиши в праздничном наряде», «Политики в опиумной лавке». На них — списанные с натуры образы старых и молодых, обреченных на праздное, паразитическое существование людей, оторванных от общественно полезного труда.

Нищие в Самарканде. 1869–1870 гг.

В Петербурге Верещагин оставался недолго. Он хотел на основе своих туркестанских впечатлений и предварительных рисунков и этюдов написать большую серию картин. Официальные власти вели с художником переговоры о правительственном заказе, рассчитанном на несколько лет, с ежегодным денежным содержанием в четыре тысячи рублей серебром. Сделка, однако, не состоялась. Художник не хотел связывать себя никакими правительственными заказами. Он понимал, что от него ждут помпезной батальной серии, прославляющей русских генералов-победителей, а у него было свое видение войны, проникнутое неприятием всякого проявления милитаризма.

Верещагин решил избрать для работы один из западноевропейских городов и остановил свой выбор на Мюнхене. Париж в то время был осажден прусскими войсками, да и французская столица казалась уж очень шумной и сутолочной. Италия пугала наплывом туристов. Мюнхен же производил впечатление более тихого, провинциального города со своей, однако, интересной культурной жизнью. Не последнюю роль сыграло и то обстоятельство, что Верещагин сносно владел немецким языком, и это облегчало ему возможность общения с художниками Германии. Военное ведомство не хотело упускать Верещагина из-под своего крылышка и оформило ему трехлетнюю зарубежную творческую командировку, назначив небольшое денежное содержание — три тысячи рублей в год. Это было сделано при содействии генерал-губернатора Туркестанского края Кауфмана. Верещагин обещал издать «Альбом картин Туркестанского края». Выполненная им в Мюнхене большая серия картин должна была послужить его творческим отчетом.

Мюнхен — столица Баварии — был в то время крупнейшим культурным центром Южной Германии. В архитектуре города средневековая готика сочеталась с более поздним барокко и классицизмом. Среди городских сооружений выделялись дворцы и замки баварских королей, над которыми высилась громада Фраузенкирхе, собора XIII века, с двумя тяжеловесными башнями, увенчанными луковичными куполами. Мюнхен славился своими картинными галереями, среди которых была и так называемая Старая Пинакотека с полотнами великих мастеров прошлого. Баварская столица располагала и своей Академией художеств — ревностной хранительницей академических традиций.

Крупнейшими художниками среди тогдашних мюнхенских академистов были Вильгельм Каульбах и Карл Пилоти. Живописец и рисовальщик Каульбах в особенности прославился технически безупречными, но эффектными и несколько театрализованными иллюстрациями к произведениям Шекспира, Шиллера, Гёте. Пилоти писал полотна на исторические сюжеты. Реалистическое направление в живописи Баварии, как и всей Германии, пробивало себе дорогу медленно, с запозданием и носило половинчатый, измельченный характер. Но реалисты, уходя от серьезной социальной тематики, часто обращались к бытовым сценкам с налетом немецкой сентиментальности и даже слащавости. Главой баварских реалистов в живописи был в то время Вильгельм Лейбль, портретист и жанрист. Проживая преимущественно в деревне, он писал сцены из деревенской жизни, создавал сочные и полнокровные образы крестьян. Фиксируя свое внимание на достоверности образов и обстановки, Лейбль уходил от острых социальных мотивов, поэтому он не смог подняться до той высоты критического реализма, на которую поднялся, например, великий французский художник-демократ Гюстав Курбе.

Из всех мюнхенских художников, принадлежавших к различным творческим направлениям, Верещагина наиболее заинтересовал и привлек Теодор Горшельдт, или Федор Федорович, как называли его в России. Они сблизились, а потом и подружились. Живописец и рисовальщик, Горшельдт сначала создавал охотничьи сцены, а потом увлекся батальной живописью. Он много путешествовал — побывал в Испании, Алжире, пять лет провел на Кавказе непосредственным участником операций русских войск против непокорных горцев, был свидетелем пленения Шамиля. Несколько работ этого художника были приобретены Александром II. Знакомый с войной не понаслышке, человек наблюдательный и трудолюбивый, Горшельдт создал серию образов кавказских горцев и русских солдат, написал ряд выразительных и правдивых батальных сцен.

Верещагин ценил Теодора Горшельдта как одаренного художника-баталиста, участника войн и неугомонного путешественника и считался с его отзывами о своих работах. В свою очередь и его мюнхенский друг дорожил мнением Василия Васильевича о своих полотнах, однако это не исключало определенных идейных разногласий между обоими художниками. Горшельдт не принимал реализма безоговорочно. В его батальных сценах порой улавливается налет красивости, романтической приподнятости. В них нет той предельно обнаженной реальности бытия, которая присутствует в работах Верещагина.

Дервиши-дуваны. 1869–1870 гг.

Поразительна судьба Теодора Горшельдта. Казалось, у смерти было много возможностей подсторожить его — и на Кавказе, и во время франко-прусской войны, когда Горшельдт был на театре боевых действий при Баварском корпусе.

Однако настигла она его дома 3 апреля 1871 года. Заразившись скарлатиной от своего ребенка, он неожиданно умер. Верещагин узнал об этом вечером во время концерта. Потрясенный, он покинул концертный зал и поспешил на квартиру друга, чтобы выразить соболезнование его семье. Вдова Горшельдта предложила Верещагину занять мастерскую покойного, которую у нее уже просили многие мюнхенские художники. Она сделала это потому, что ее покойный муж всегда восхищался работами своего русского друга и, собираясь перейти профессором в Академию художеств, где ему давали мастерскую, сам намеревался передать свою старую студию Верещагину. Василий Васильевич, конечно, принял это предложение и воспользовался мастерской покойного Горшельдта.

Мастерская была просторной и удобной, но в ней недоставало естественного света, что никак не устраивало Верещагина, который всегда стремился к жизненной правде, к четкой передаче света. Ценя Горшельдта, Василий Васильевич не одобрял его пристрастия к условностям, к «приблизительному» изображению солнца в условиях его недостаточно освещенной мастерской. Поэтому Верещагин оборудовал за городом еще одну мастерскую — простые дощатые навесы, окруженные оградой. Там художник иногда работал на открытом воздухе.

В Мюнхене Верещагин вел замкнутый образ жизни. Кроме семьи Горшельдта встречался только с А. Е. Коцебу и поляком Йозефом Брандтом, проживавшим в то время в Мюнхене. Пожалуй, оба привлекали Верещагина только как соотечественники. Он не считал их своими единомышленниками и какого-либо влияния с их стороны не испытывал. Близкий ко двору, Коцебу был баталистом старой школы. Верещагин ценил его трудолюбие, техническое мастерство, отчасти симпатизировал ему как человеку, но идейных его позиций не разделял. Брандт учился в Мюнхене у Пилоти и стал превосходным гиппистом, увлекаясь изображением лошадей. Он приблизился к реализму в большей степени, чем Коцебу, но большим мастером так и не стал.

Раз в неделю Верещагин изменял привычкам затворника и посещал мюнхенскую художественную выставку. Там он знакомился с новостями искусства и поддерживал связи с определенным кругом местных художников.

Какой бы замкнутый и затворнический образ жизни ни вел Верещагин, из его поля зрения не могли ускользнуть политические события в Западной Европе. До 1871 года Германия представляла собой конгломерат мелких государственных образований. Раздробленность, препятствовавшая успешному развитию капиталистических отношений, становилась явным политическим анахронизмом. Германия должна была объединиться либо снизу, революционным путем, либо сверху, под скипетром одного из немецких монархов. На эту роль претендовал король Пруссии из дома Гогенцоллернов. Милитаризм давно уже был возведен в ранг государственной политики этого военно-полицейского государства, планомерно, с помощью вероломства, обмана, купли или прямой военной агрессии расширявшего свои пределы за счет слабых соседей. Революционные бои 1848 года, прокатившиеся по Германии, как и по другим западноевропейским странам, не на шутку встревожили немецкие имущие классы. Буржуазия и юнкерство стали откровенно делать ставку на прусского короля. На роль политического гегемона Германии претендовала и Австрия, но в 1866 году в военном столкновении с Пруссией она потерпела поражение. В 1870–1871 годах Пруссия столкнулась с наполеоновской Францией, также препятствовавшей объединению германских государств под скипетром Гогенцоллернов. Военный разгром Франции в итоге неудачной для нее франко-прусской войны позволил осуществить объединение Германии под эгидой прусского монарха. Прусский король Вильгельм стал теперь германским императором. Прусская военщина всячески возносила победителя французов фельдмаршала Мольтке и в особенности творца и вдохновителя прусской милитаристской политики, «политики крови и железа», канцлера Отто фон Бисмарка. В итоге объединения Бавария и другие мелкие германские королевства, великие герцогства, герцогства, княжества, вольные города вошли в состав империи в качестве административно-территориальных единиц — имперских земель. Местные династии, впрочем, сохранили номинальную власть с некоторыми представительскими функциями.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "С мольбертом по земному шару"

Книги похожие на "С мольбертом по земному шару" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лев Дёмин - С мольбертом по земному шару"

Отзывы читателей о книге "С мольбертом по земному шару", комментарии и мнения людей о произведении.