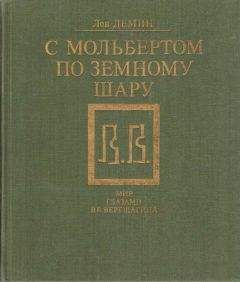

Лев Дёмин - С мольбертом по земному шару

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "С мольбертом по земному шару"

Описание и краткое содержание "С мольбертом по земному шару" читать бесплатно онлайн.

Эта книга об одном из интереснейших людей России конца XIX — начала XX в. — В. В. Верещагине, который по стечению обстоятельств больше известен как замечательный художник, чем тонкий, наблюдательный путешественник, писатель и публицист. Наблюдая жизнь других народов, изучая их культуру и искусство, В. В. Верещагин собрал богатейшую информацию по страноведению и этнографии. Яркие, тонкие впечатления художника легли в основу не только его картин, но и путевых заметок и очерков. Книга знакомит с жизнью, творчеством и путешествиями этого замечательного человека.

Для широкого круга читателей.

Однако Верещагин не идеализировал жизнь северян. Он видел их темноту и подверженность влиянию разного рода колдунов и знахарей. Многие представители православного духовенства, которые, казалось бы, должны были блюсти нравственные основы общества, выполняли свои пастырские обязанности формально и поэтому не пользовались авторитетом среди местных жителей, неохотно посещавших храмовую службу. Художник стал свидетелем, как в селе Сельцо во время церковной службы пьяный староста бренчал медяками, двое певчих перемежали службу смехом, один из них рассказывал другому что-то смешное. Не поэтому ли молящихся было всего человек десять — двенадцать. Верещагина удручали широкое распространение пьянства, поразительная нищета. Целые деревни жили на подаяния. Питались иной раз тухлой рыбой, а говядина была редким лакомством. Возможности земледелия не использовались. Картофель еще местами выращивали, а капусты, гороха, лука, моркови, брюквы, свеклы нельзя было встретить. На вопрос художника, почему же нет этих овощей, люди обычно отговаривались тем, что не знают, где достать семян.

Эта удручающая картина заставила Верещагина через некоторое время опубликовать письмо в «Вестнике русского сельского хозяйства». Он призывал Императорское вольное экономическое общество серьезно заняться развитием сельского хозяйства на Русском Севере. «Важно, чтобы просвещенное общество не отказало в участии и посильной помощи этим необъятным, чудесным привольным краям, богом не обиженным, но людьми порядочно-таки забытым», — писал художник.

Миновали еще несколько сел. Река становилась глубже и многоводнее. Высокие крутые берега покрывал еловый лес. Верещагинскую барку принимали за купеческое судно с товарами и кричали с плотов и с берега:

— С чем баржа? Куда едешь!

На подступах к Архангельску Двина разделилась на два рукава. На сочных пастбищах паслись коровы холмогорской породы. Двенадцатого июля показался Архангельск. Проснувшись утром, путешественники увидели впереди лесопильный завод Шергольда и Суркова, штабеля леса. У причалов стояло множество судов, принимавших пиломатериалы и увозивших их за границу…

В Троицкой гостинице Архангельска, куда путешественники зашли пообедать, Василий Васильевич набросился на свежие газеты и журналы. В журнале «Нива» он увидел портрет нового французского президента Перье. Оказалось, что прежний президент Карно был убит террористом. Что изменилось в политической жизни Франции в результате этого убийства? После обеда погуляли по набережным и бульварам города, осмотрели домик Петра I — скромную бревенчатую избу, испорченную побелкой.

Завершить путешествие Верещагин решил посещением Соловецкого монастыря в Белом море. На монастырской пристани Архангельска царили беспорядок и толкотня. Монахи в высоких скуфьях бегали, суетились, переругивались. В толпе богомольцев встречались самые разнообразные типажи — дряхлая старуха, почти слепая, на костылях, еле волочившая ноги, старики, молодые, некоторые были в подпитии. Полиция и пароходное начальство покрикивали на публику. В каютах парохода держался специфический запах соленой рыбы, восковых свечей и грязного, застиранного белья.

Ранним утром, когда пароход «Соловецкий» подходил в Соловкам, пассажиры увидели с палубы множество зеленых куполов. Звонили колокола. Богомольцы истово крестились.

Офицерский Георгиевский крест в петлице помог художнику получить в монастырской гостинице один из лучших номеров, двухкомнатный. Постельное белье оказалось невероятно грязным. На просьбу переменить его монах-прислужник стал жаловаться на бедность. Но рублевая бумажка сделала свое дело, и чистые простыни были принесены. Долго не могли добиться самовара. Но стоило дать монаху двугривенный, как появился и самовар.

«Монастырские стены, выложенные из крупного булыжного камня, очень интересны, — писал Верещагин. — Это циклопическое сооружение. Они носят на себе много следов бомбардировки 1852 года, когда два английских парохода после сильной стрельбы ни с чем отошли от монастыря. В дереве и кирпиче остались дыры. Но булыжник даже и не расколот».

Восхищаясь суровым и величественным обликом монастыря-крепости и его героической защитой от англичан во время Крымской войны, художник не мог не заметить, что «все церкви монастыря донельзя перепорчены позднейшими переделками и украшениями безвкусного характера», что живопись, покрывающая стены, была ниже всякой критики.

Соловецкий монастырь. 1894 г. Набросок

Верещагин осмотрел монастырскую ризницу с ее различными ценностями, дарованными царями и именитыми лицами, познакомился с иконописной школой. В ней, по наблюдениям художника, обучение было поставлено очень примитивно. Ученики, не владевшие техникой рисунка, старательно копировали плохие оригиналы под наблюдением глухого келейника.

Кормили паломников невкусно. Хлебали из общей миски и здоровые и больные. Вытирали руки после еды грязной тряпкой. Вопиющая антисанитария отбила у Верещагина охоту питаться за общим столом. В монастыре можно было купить, далеко не дешево, качественные продукты, например свежепросоленную семгу, заказать испечь пирог. Верещагин видел корыстолюбие соловецких монахов. Он отмечал в своих очерках, что монастырь на Белом море был не только молитвенной общиной, но и весьма преуспевающей торговой компанией с огромной прибылью, из которой государство не получало ни копейки.

Крым. Дорога в горах. 1896–1899 гг.

Посещение Соловецкого монастыря в целом не произвело на Верещагина благоприятного впечатления, и он решил не задерживаться здесь долго. По мнению художника, монастырь уже пережил свою славу. «Самый тип теперешнего соловецкого монаха стал менее симпатичен, — писал Верещагин, — это не инок-бессребреник, заботящийся о врачевании телесных и душевных немощей ближних, а делец, хлопочущий о том, чтобы собрать побольше всего — от денег и драгоценных камней до молока и семги, — монах, любящий тепло, обильную пищу и безбедное житье за счет ближних…»

Возвратившись в Москву из поездки по Русскому Северу, Верещагин привез много рисунков и около двух десятков прекрасных этюдов масляными красками. В их числе «Северная Двина», «Иконостас белослудской церкви», «Резной столб в церкви села Пучуга», «Главный вход в соборную церковь города Сольвычегодска» и другие. Из всех этюдов, запечатлевших памятники деревянной архитектуры, пейзажи, типажи местных жителей, наиболее интересны изображения интерьеров старинных церквей. В них художник сумел передать свое восхищение гармоническим синтезом архитектуры и декоративного изобразительного искусства. Если в картинах туркестанской серии Верещагин прибегал к пестрому колориту ярких красок, то северные этюды он выполнил в сдержанной, приглушенной палитре, в которой преобладали темные тона. Они, как подметил А. К. Лебедев, верно передают скромную северную природу, полумрак церковных интерьеров, прохладу просторов северной реки.

Глава XII

Эпопея 1812 года

На протяжении десяти с лишним лет, охватывая конец восьмидесятых и все девяностые годы, Верещагин работал над картинами о войне 1812 года. Начинал работу под Парижем, продолжил и завершил ее в Москве.

Художник мысленно переносился в начало века. Когда уставал работать за мольбертом, садился за письменный стол, загроможденный альбомами с зарисовками, гравюрами и репродукциями, историческими трудами о наполеоновских войнах. Не раз перечитывал «Войну и мир» Л. Н. Толстого. Выходил на крыльцо и вглядывался в панораму Москвы с возвышавшимися над ней остроконечными башнями Кремля, Иваном Великим. Художник мысленно представлял себе зловещее зарево пожара над городом, почти физически ощущал запах гари, слышал цоканье копыт по выжженным улицам, видел трагически мечущуюся под сводами кремлевской палаты фигуру Наполеона.

Образ французского императора долго не давался Верещагину. Он еще и еще раз всматривался в репродукции с картин известных французских баталистов — Гро, Ораса Верне, Мейссонье — и бросал их с чувством неудовлетворенности: слишком красив, романтичен, почти обожествлен воинственный император! А ведь в сущности это злой, задиристый и сумрачный человек. Французские живописцы академической школы возвеличивали Наполеона, он же, русский баталист-реалист Верещагин, поставил перед собой цель развенчать ложный кумир, подчеркнуть его физическую и нравственную непривлекательность.

Верещагин всматривался в лица знакомых, случайных прохожих, открытки с портретами популярных артистов московских театров, надеясь встретить тяжелый, угрюмый наполеоновский взгляд, похожий на взгляд того Бонапарта, который сложился в представлении художника. Существует версия, что сходство с Наполеоном Верещагин нашел в известном артисте театра Корша А. М. Яковлеве, который и позировал ему в качестве натурщика. Однако биографы художника высказывают сомнения относительно достоверности этой версии.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "С мольбертом по земному шару"

Книги похожие на "С мольбертом по земному шару" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лев Дёмин - С мольбертом по земному шару"

Отзывы читателей о книге "С мольбертом по земному шару", комментарии и мнения людей о произведении.