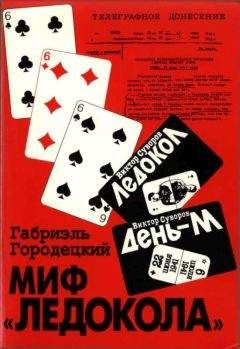

Габриэль Городецкий - Миф «Ледокола»: Накануне войны

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Миф «Ледокола»: Накануне войны"

Описание и краткое содержание "Миф «Ледокола»: Накануне войны" читать бесплатно онлайн.

История вступления СССР во вторую мировую войну продолжает оставаться «больной» темой для России. Яркий пример тому — коммерческий успех крайне тенденциозной книги В. Суворова (Резуна) «Ледокол». Одним из главных оппонентов Суворова с середины 80-х годов является автор данной книги, известный историк профессор Г. Городецкий, директор Каммингсовского Центра по изучению России и Восточной Европы Тель-Авивского университета. Полемизируя с Суворовым, Городецкий на огромном фактическом материале доказывает несостоятельность и провокационность версий Суворова.

На грани войны

Эйфория начального периода сменилась тревогой в связи с неудачами Красной Армии в «зимней войне» с Финляндией. Исчезли броские революционные лозунги Сталина, как можно судить по его выступлению на закрытом заседании Президиума Коминтерна в январе 1940 года. Вместо боевого призыва, с которым следовало бы обратиться, исходя из ленинской теории империалистической войны, Сталин неудачно заявил, что «действия Красной Армии — также дело мировой революции». Однако Красной Армии ни в коем случае не отводилась роль «ледокола». Напротив, Сталин поспешил заверить делегатов в том, что «мы не хотим территории Финляндии. Только Финляндия должна быть дружественным Советскому Союзу государством». Он закончил выступление, предложив тост за укрепление Красной Армии, а не более подходящий обстановке тост за успех мировой революции15.

Поскольку секретные статьи пакта не были известны Западу, раздел Польши 18 сентября 1939 года вызвал в Англии два противоположных мнения, которые однако же привели к большим переменам в политике. Меньшинство полагало, что этот шаг был продиктован стремлением Советского Союза создать заслон против дальнейшей экспансии на восток, и предрекало «возможные трения между Германией и Россией». Такие надежды высказывал Уинстон Черчилль, занимавший тогда пост военно-морского министра. Но следует иметь ввиду, что политики, подобные Черчиллю, Антони Идену и Стаффорду Криппсу, признававшие перемены и выступавшие за развитие отношений с Советским Союзом со времени Мюнхенской конференции, были тогда париями в собственных партиях, находились на обочине британской политики. Другие деятели придерживались традиционной позиции, занимаемой министерством иностранных дел и начальниками штабов — особенно после заключения германо-советского договора о дружбе от 28 сентября, — согласно которой Советский Союз «по своим намерениям и целям является враждебной державой»16.

Расхождения во взглядах имели своим следствием противоречивость политики. Примером этого является отношение Англии к советско-финляндскому конфликту. Россия мотивировала «зимнюю войну» опасностью, исходящей с севера еще со времени гражданской войны. Сталин был полон решимости прибегнуть к политическим и военным мерам в случае провала дипломатических переговоров17. Англичане, с одной стороны, демонстрировали понимание русских, а с другой откровенно поощряли финнов противиться притязаниям России18.

Разнобой еще более усилился в связи с неспособностью Чемберлена определить и сформулировать стратегические цели, соответствующие изменившимся реалиям. Внешняя политика по-прежнему определялась политическими взглядами, которые помешали заключению соглашения с Россией в 1939 году. Пользовавшийся большим влиянием заместитель министра иностранных дел Александр Кадоган признавался в своем дневнике, что в последнее время он «все больше и больше размышлял над тем, стоило ли воздерживаться от выгодных, по нашему мнению, действий лишь из-за страха оказаться в состоянии войны с Россией»19. Однако оперативные работники Генштаба выступали за более осторожный подход «с чисто военной точки зрения». По их мнению, война с Россией «затруднит нам достижение главной цели в этой войне — поражения Германии»20. Отдел северных стран министерства иностранных дел, занимавшийся Россией, не соглашался с мнением Генштаба и выражал сомнение в том, что Красная Армия «оказывала сдерживающее влияние на действия немцев. По мнению министерства иностранных дел, это не так, и, видимо, в наших интересах было бы полное сокрушение военной мощи России»21.

Кадоган жаловался, что заключение мира между Советским Союзом и Финляндией «создало ситуацию, которую мы не в состоянии использовать в своих интересах. Благодаря этому русские смогут сблизиться с Германией и поставлять ей больше сырья». В итоге весной 1940 года были разработаны планы совместного англо-французского налета на бакинские нефтяные промыслы, причем это нападение на Советский Союз имело цель подорвать экономические ресурсы Германии22. Полагали, что уничтожение нефтяных промыслов Баку и Батуми «окажет решающее воздействие на советскую военную мощь и жизнь страны». Перспективы были столь заманчивы, что Форин оффис пренебрег своим собственным предостережением, что этот акт «почти наверняка приведет к союзу между Германией и СССР». «Совсем не обязательно, — утверждал Кадоган, — что эта акция усилит какую-либо из сторон в военном отношении или что Германия сможет благодаря этому получать больше ресурсов из России, чем сейчас». Ни один из аргументов, выдвигаемых против этого плана, не принимал в расчет перспективу создания германо-советского союза. Больше опасались обострения отношений с Италией и Турцией и возможного ответного удара по позициям Англии на Ближнем Востоке.

Весьма цинично утверждалось, что «для прямого нападения на Кавказ необходимо спровоцировать Советское правительство, если оно по собственной глупости не даст нам реального повода для совершения военной акции»23. По окончании «зимней войны» военное министерство стало проявлять крайнюю воинственность, рассматривая войну с Россией в качестве лучшего способа прекратить военные поставки в Германию24. Немного времени потребовалось вездесущему Майскому для того, чтобы ознакомиться с этими планами, и он, без всякого сомнения, сообщил о них в Москву25. Удивительно, как можно было рассматривать такие рискованные планы, притом что угроза со стороны России, по мнению Генштаба, была минимальной и отдаленной.

Мировая с Медведем

Всесторонняя оценка периода между подписанием пакта и операцией «Барбаросса» позволяет сделать вывод, что в руководстве Англии возобладали те, кто рассматривал пакт в качестве прелюдии к прочному германосоветскому союзу. Удивляет только, что английское правительство, как будто пренебрегая драматическим поворотом событий, не собиралось ничего менять во внешней политике страны. Пакт вызвал даже скрытое удовлетворение тем, что Россия и Германия оказались партнерами по ту сторону баррикад. О последствиях этого для Англии не думали. Как заметил заместитель министра иностранных дел Англии Р.А.Батлер, англичане — «народ гордый, и радуются, когда мир вооружается против них»26. Сам он известен тем, что постоянно проводил мирный зондаж в отношении Германии. Итак, не перемены, а преемственность характеризовала отношения с Советским Союзом после начала войны.

Пророчество о том, что Германия и Советский Союз объединят свои усилия в войне с Англией, основывалось на двух скорее потенциально, чем действительно опасных моментах. Первый касался ущерба, нанесенного советским экспортом военных материалов в Германию британской стратегии, направленной на поддержание эффективной экономической блокады. Однако, каковы бы ни были истинные размеры этой торговли (историки еще не пришли к единому мнению), Уайтхолл не придавал этому особого значения27. Со своей стороны Министерство по проблемам военной экономики считало, что, подвергая Россию экономическому бойкоту, Англия затрудняла Советскому Союзу возможность маневрирования, увеличивая его зависимость от торговли с Германией. Наконец Форин оффис придерживался мнения, что даже если бы Россия проявила готовность пожертвовать своими партнерскими отношениями с Германией, Англия не смогла бы предоставить ей соответствующую экономическую компенсацию28.

Другой момент имел далеко идущие последствия для будущего хода событий. В условиях «странной войны», когда непосредственной угрозы Британским островам не предвиделось, особое внимание придавалось влиянию отношений Советского Союза с Германией на имперские и стратегические позиции Англии на Ближнем и Среднем Востоке. Традиционные империалистические интересы прикрывались сильными идеологическими предрассудками, которые разделяли Чемберлен и его кабинет. В день подписания пакта Риббентропа-Молотова британский посол в Берлине Невилл Гендерсон откровенно заявил об этом в частном письме:

«В настоящее время Правительство Его Величества находится на распутье. Мы должны помочь Польше, но не доводить ее до уничтожения из-за того, что ненавидим и боимся нацистов. В конце концов мы должны подумать о Британской империи… прежде чем думать о нацистах и о зыбучих песках Восточной Европы. Там в конечном итоге бандиты передерутся между собой»20.

Точно так же и Генштаб выступал за защиту тех регионов, «которые могут быть заражены вирусом большевистской доктрины»30.

Находящееся в плену предвзятых идей британское правительство игнорировало попытки зондажа со стороны Советского Союза и предпочитало проводить традиционную политику «умолчания», заключавшуюся в том, чтобы «не реагировать и по возможности избегать трений»31. Тем самым британская дипломатия не смогла понять и использовать в своих целях сложный дуализм политики Сталина, направленный, с одной стороны, на восстановление маневренности, с другой стороны — противодействие возможному англо-германскому блоку. Такую политику можно было успешно проводить лишь до падения Франции. После этого боязнь спровоцировать Германию, а также угроза сепаратного соглашения между Англией и Германией, парализовали Сталина.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Миф «Ледокола»: Накануне войны"

Книги похожие на "Миф «Ледокола»: Накануне войны" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Габриэль Городецкий - Миф «Ледокола»: Накануне войны"

Отзывы читателей о книге "Миф «Ледокола»: Накануне войны", комментарии и мнения людей о произведении.