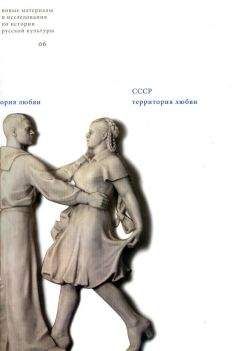

Светлана Адоньева - СССР: Территория любви (сборник статей)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "СССР: Территория любви (сборник статей)"

Описание и краткое содержание "СССР: Территория любви (сборник статей)" читать бесплатно онлайн.

Сборник «СССР: Территория любви» составлен по материалам международной конференции «Любовь, протест и пропаганда в советской культуре» (ноябрь 2004 года), организованной Отделением славистики Университета г. Констанц (Германия). В центре внимания авторов статей — тексты и изображения, декларации и табу, стереотипы и инновации, позволяющие судить о дискурсивных и медиальных особенностях советской культуры в представлении о любви и интимности.

В 2004 году Гришковец дебютирует как прозаик, выпуская роман «Рубашка», затем в 2005-м выходит повесть «Реки», а в 2006-м — сборник рассказов «Планка». Однако все эти работы, как и постановки, к которым сам Гришковец имеет отношение лишь как автор пьесы, пользуются значительно меньшим успехом, чем его моноспектакли. Хотя и проза, и спектакли других режиссеров по его пьесам, как правило, сохраняют авторскую интонацию, в них либо утрачивается, либо вписывается в более привычные (а оттого стертые) конвенции та ошеломительная, особенно поначалу, иллюзия непосредственного общения между автором-актером и залом, которая сформировала особый перформативный дискурс Гришковца.

В чем же состоят определяющие черты этого дискурса?

Все, писавшие о театре Гришковца, в первую очередь отмечали «искренность», «задушевность», «интимность» его спектаклей. Вообще понятие «искренность» еще со времен «оттепели» наполнено в русской культуре непропорционально высоким значением. «Искренность», как правило, воспринимается как синоним «правдивости», а «задушевность» автоматически обеспечивает художнику всеобщую любовь и симпатию. И то и другое якобы свидетельствует о том, что автор (актер, режиссер) — «больше, чем поэт» или, иначе, выполняет какие-то сверх-, а вернее, внеэстетические задачи, превращая театр в акт исповеди, проповеди или, на худой конец, психотерапии. Именно так, как правило, театр Гришковца и воспринимается[507].

Однако категория искренности не слишком многое объясняет в феномене Гришковца. Вернее, объясняет, но очень поверхностно: это тот эффект, который Гришковец стремится вызвать у зрителя, — но за эффектом стоит оригинальная структура театрального высказывания, а не просто умение (или желание) «говорить правду». Тем более что никакой особенно «правды» Гришковец не раскрывает — напротив, он поражает своих зрителей тем, что выговаривает всем известное, но забытое или незамечаемое. Гришковец очень осознанно и продуманно превращает иллюзию искреннего высказывания от первого лица в особого рода художественный прием, в эстетическую конвенцию. В основе этой конвенции лежит постоянная проблематичность, неустойчивость и изменчивость дистанции, возникающей, во-первых, между автором и персонажем (усложненная также и тем, что сам автор выступает в качестве актера), а во-вторых, между персонажем и зрителем. Рассмотрим эти оппозиции по отдельности.

Автор — персонаж. Гришковец действительно говорит от первого лица, что и сближает его с российской версией stand-up comedy, представленной такими известными авторами-исполнителями, как патриарх жанра Михаил Жванецкий или его консервативный подражатель Михаил Задорнов. Как и в stand-up comedy, спектакли Гришковца складываются из отдельных новелл, хотя и сплетенных в единый — скорее, перформативный, чем событийный — сюжет. Как и в stand-up comedy, Гришковец обходится минимумом реквизита. А главное, его существование на сцене подчеркнуто, акцентированно нетеатрально. Он предваряет каждый спектакль неформальным обращением к зрителям, его речь, поза, пластика как будто неуклюжи и не отрепетированы, его речь, с запинками, остановками, ретардациями, производит полный эффект импровизации (к этому вопросу мы еще вернемся).

В отличие от stand-up comedy спектакли Гришковца не обязательно комедийны и никогда не сатиричны, хотя и непременно вызывают смех. В русско-советской stand-up comedy, особенно у Жванецкого, многие тексты написаны как монологи персонажей, отдельных от авторов, персонажей со своей речевой характеристикой, комическим идеолектом, социальным статусом и т. п. Ничего подобного нет у Гришковца — более того, когда он пишет «нормальные» пьесы, с диалогами, персонажами и т. п. (например, «Записки русского путешественника», «Город» или «Зима»), все его персонажи говорят одинаково неразличимо: «как Гришковец» (что, безусловно, подрывает их художественную самодостаточность).

Свой первый — и по сей день лучший — спектакль «Как я съел собаку» Гришковец начинает словами:

Этот спектакль — это часть моей биографии… Но я вернусь сюда, и это буду не я, а персонаж этого спектакля. Сколько бы я ни играл этот спектакль, остается большой вопрос внутри спектакля: где я, а где персонаж?.. Фактически это буду я, там (за сценой) никого не останется… За то время, что я играю этот спектакль, персонаж не изменился, а я изменился. И я точно могу сказать, что персонаж лучше меня… Во время спектакля меня здесь (на сцене) не будет. Будет персонаж. Я вернусь по окончании спектакля кланяться. Это уже буду я.

Марина Давыдова писала об этой черте театра Гришковца: «Главная задача, которую пытается разрешить Гришковец, — уловить это самое неуловимое „я“»[508]. В том же видит цель театра Гришковца и Дмитрий Быков: «Просто чтобы после всех пертурбаций восьмидесятых — девяностых годов выстроить себе картину мира и разобраться, во что, собственно, превратилось загадочное Я»[509].

Но, как мы увидим ниже, «неуловимое Я» так и остается у Гришковца неуловимым, а картина мира так и не выстраивается — и именно эти неуловимость и невыстраиваемость и становятся центральными мотивами его театра. Драматургия и театральный язык Гришковца приобрели культурную значимость именно как попытка непосредственно понять и прочувствовать тот глобальный кризис идентичности, который стал содержанием (и результатом) всей постсоветской эпохи. Именно неустойчивость, неявность, неприкаянность идентичности автора и его персонажа и раскрываются Гришковцом во всех его спектаклях. Вот почему колеблющаяся дистанция между «я» и «не я» так принципиальна для его эстетики. Потому-то категории «самовыражения» или «искренности» существуют в театре Гришковца не как данности, а как проблемы: если самовыражение, то кого, какого Я? Если искренность, то чья? Искренность и самовыражение, таким образом, оказываются floating signifiers — их означаемое и составляет главную проблему театра Гришковца, его, если угодно, «пустой центр».

Персонаж — зрители. Другой важнейший эффект, вызываемый театром Гришковца, — это эффект узнавания. Зритель Гришковца должен совпасть с персонажем, мысленно воскликнув: как это точно! я сам хорошо это помню! Причем для Гришковца этот эффект не менее принципиален, чем иллюзия искренности. Не случайно, по собственному признанию, выступая за границей, он, как правило, два дня работает с переводчиком, заменяя детали в своем тексте на такие, которые вызовут эффект узнавания у местного зрителя: скажем, снег заменяется на мокрые скользкие листья, потому что для бельгийского зрителя зимнее утро, когда так не хочется идти в школу, ассоциируется именно с листьями, а не со снегом.

Но узнавание это парадоксально. Потому что личный и индивидуальный опыт претворяется в предельно обобщенный, почти что безличный. Гришковец настаивает на принципиальной редукции собственного опыта: «Ведь если я буду рассказывать подлинные истории, то придется высказывать мнения. А я не высказываю мнений»[510]. Отсюда оксюморонные характеристики «типичности» персонажа Гришковца, предлагаемые критиками: «Он сумел слиться с каждым из зрителей и в то же время остаться самим собой. Передать на сцене поэзию обыденности. Воплотить неповторимую типичность»[511];

он, кажется, ценит в себе не художника, не артиста, а прежде всего типичного представителя — того самого, о котором наш театр в последнее время забыл. Голый человек на голой земле, на пустой сцене (в «ОдноврЕмЕнно» эта метафора наготы буквализуется), растерянный, не знающий, что делать со своим новым опытом, и делящийся этим опытом с беззащитностью случайного собеседника, — вот сценический образ, с которым автор монолога «Как я съел собаку» вошел в сознание зрителя и читателя. И этот образ идеально совпал с самоощущением большей части аудитории…[512]

Но «голый человек на голой земле» — это «типичность» без идентичности. А значит, эффект узнавания, который вызывает театр Гришковца, ничего общего не имеет с «типичностью» как характеристикой реалистического дискурса, ориентированного именно на изображение индивидуальных вариантов очерченных и узнаваемых социально-культурных идентичностей (отсюда знаменитый оксюморон Белинского: «знакомый незнакомец»). Сам Гришковец достаточно определенно формулирует свою задачу как попытку в личном опыте добраться до таких образов, которые были бы лишены всякой индивидуальной окраски — которые бы существовали как тактильные, подсознательные или даже бессознательные следы экзистенции, а не собственно социального или культурного опыта:

Меня интересует то, из чего по большей части состоит жизнь. Как человек на 90 процентов состоит из воды, так жизнь состоит из того, что мы просыпаемся, едим, покупаем что-то, едем в транспорте, беседуем по телефону, общаемся со своими родными и близкими. А места каким-то событиям серьезным, моментам выбора, каким-то глобальным переживаниям, даже любви в жизни вот именно столько процентов, сколько в организме приходится на кальций и прочие элементы. Но из всего этого опять же нужно выбирать только универсальные детали, нужно наступить на горло собственным индивидуальным и экзотическим приключениям и описывать универсальные переживания, выбирать из огромного многообразия событий только те, которые могут быть понятны большому-большому количеству людей — от ребенка до человека, который меня существенно старше[513].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "СССР: Территория любви (сборник статей)"

Книги похожие на "СССР: Территория любви (сборник статей)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Светлана Адоньева - СССР: Территория любви (сборник статей)"

Отзывы читателей о книге "СССР: Территория любви (сборник статей)", комментарии и мнения людей о произведении.