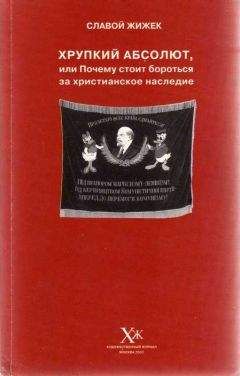

Славой Жижек - Хрупкий абсолют, или Почему стоит бороться за христианское наследие

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Хрупкий абсолют, или Почему стоит бороться за христианское наследие"

Описание и краткое содержание "Хрупкий абсолют, или Почему стоит бороться за христианское наследие" читать бесплатно онлайн.

В книге "Хрупкий абсолют" Славой Жижек продолжает, начатый в его предыдущих исследованиях, анализ условий существования современного человека. Условия эти предопределены, в частности, исчезновением стран реального социализма и капиталистической глобализацией. Как показывает Жижек, эта на первый взгляд политэкономическая проблематика является, по сути дела, еще и проблемой субъективации человека. Потому здесь и оказывается возможным и даже неизбежным психоаналитический, а не только политэкономический подход. Потому не удивительно, что основные методологические инструменты Жижек одалживает не только у Карла Маркса, но и у Жака Лакана. Потому непреложным оказывается и анализ тоталитаризма. Абсолютно хрупкий человек в поисках своих оснований...

Славой Жижек — один из крупнейших мыслителей наших-дней.

Родился в Любляне (Словения) в 1949 году. Президент люблянского Общества теоретического психоанализа и Института социальных исследований.

Автор многочисленных книг — "Все, что вы хотели знать о Лакане, но боялись спросить у Хичкока" (1988), "Сосуществование с негативом" (1993), "Возлюби свой симптом" (1992), "Зияющая свобода" и других. В 1999 году в издательстве "Художественный журнал" вышел перевод его главного труда "Возвышенный объект идеологии".

С точки зрения логики партийного руководства, ключевой в этом пассаже оказывается так называемая «ленинская ярость»: тот трагический переплет, в который он попал в последние годы жизни, когда понял, что все идет не так, когда он, искренне пытаясь предотвратить ошибки, создавал новые комитеты, возвращался к террору, к контролю за чрезмерным ростом «бюрократии», к тому, чтобы сделать государстве более «прозрачным», подчинить его своей воле», однако все эти попытки лишь оборачивались против него. Как человек, Ленин, несомненно, стоял на определенных радикальных этических позициях. После первого серьезного удара, 25 мая 1922 года, когда правая часть его тела оказалась парализованной, когда он на время даже лишился дара речи, Ленин понял, что его активная политическая жизнь подошла к концу и попросил у Сталина яд, чтобы покончить с собой. Сталин доложил об этом в Политбюро, которое проголосовало против желания Ленина [21]. Разве этот факт не свидетельствует об уникальной революционной позиции полной самоинструментализации во имя истории? В тот момент, когда понимаешь, что пользы революционной борьбе уже не принести, можно спокойно принять смерть. Вопрос о «беззаботном наслаждении старостью» просто не стоит [22]. (Поскольку Ленин мог оправдать свою жизнь только в свете пользы делу Революции, можно представить себе, насколько чудовищной выглядела для него перспектива существования в виде обездвиженного овоща, наблюдающего, как дела идут все хуже и хуже, но вмешаться — никакой возможности!) То же самое касается и идеи превратить его похороны в большое государственное событие, которая казалась ему отвратительной. Дело заключалось не в особенной скромности Ленина, а в том, что он был совершенно безразличен к судьбе своего тела после смерти; (индивидуальное) тело было для него малозначимым остатком, который можно безжалостно эксплуатировать, а затем за ненадобностью выбросить [23]. С переходом от ленинизма к сталинизму мы отмечаем переворот в статусе тела. Теперь это не инструмент, к которому относятся с безразличием, а «объективно прекрасное» тело, тело как возвышенный объект, требующий вечного сохранения (в мавзолее). В принципиально важной статье «О проблеме прекрасного в советском искусстве» 1950 года советский критик Г. Недошивин утверждает:

Среди всего богатства прекрасного материала жизни первое место занимают образы наших великих вождей Ленина и Сталина. Возвышенная красота образов всенародных вождей <…> есть база совпадения «прекрасного» и «истинного» в искусстве социалистического реализма [24].

Как же нам понимать эту логику, которая (хоть это может и покажется забавным) действует и поныне в Северной Корее в связи с Ким Чен Иром? [25]. Характеристики вождей не имеют никакого отношения к их действительным качествам. Здесь действует та же логика, что и в изысканных романах о Прекрасной Даме, к которой, подчеркивает Лакан, обращаются как к некоему абстрактному Идеалу, так что, «как подметили писатели, все поэты, похоже, обращаются к одному и тому же лицу <…> В этом поэтическом пространстве женский объект лишен какой бы то ни было реальной субстанции» [26]. Эта абстрактная Дама указывает на абстракцию, принадлежащую холодному, отстраненному, бесчеловечному существу. Дама никогда не бывает горячей, страстной, понимающей подругой.

Посредством своего рода присущей искусству сублимации поэтическое творение состоит в представлении объекта, который я могу описать исключительно как ужасное, бесчеловечное существо. Даму никогда не характеризуют какие–либо реальные, конкретные достоинства типа мудрости, чести или знаний. Если её описывают мудрой, то лишь потому, что она воплощает некую нематериальную мудрость, или потому, что она в большей мере представляет эти функции, чем пользуется ими. Она предельно непостоянна в своем обращении с теми, кто ей служит [27].

Разве не относится то же и к сталинистским лидерам? Разве тот, кого воспринимают возвышенным и мудрым, также не столько «пользуется этими функциями, сколько представляет их»? Никто не станет утверждать, что Маленков, Берия или Хрущев были образцами мужской красоты. Они просто «представляли» функцию красоты… (В отличие от сталинистских вождей, психоаналитик «объективно» уродлив, даже если на самом деле он красивый или сексуально привлекательный человек: поскольку психоаналитик занимает невозможное место гнусного, экскрементального остатка символического порядка, он «представляет» функцию уродства.) В этом отношении обозначение сталинистского вождя как «возвышенного» следует понимать буквально, в строго лакановском смысле: его превозносимая мудрость, щедрость, человеческое тепло и т. д. суть чистые репрезентации, воплощаемые вождем, которого мы «можем описать лишь как чудовищное, бесчеловечное существо», не как подчиняющийся Закону символический авторитет, но как капризную Вещь, которая «предельно непостоянна в своем обращении с теми, кто ей служит». Ценой, которую сталинистский лидер платит за свое возвышение до уровня возвышенного объекта красоты, таким образом, становится его радикальное «отчуждение»: как и в случае с Дамой, с «реальным человеком» обращаются как с придатком фетишизированного, восхваляемого общественного Образа. Неудивительно, что в официальной фотографии столь часто прибегали к ретушированию; причем зачастую делали это настолько неумело, настолько откровенно, что трудно было поверить в отсутствие в этом умысла. Ретушь как бы сигнализировала: «реальный человек» со всеми своими идиосинкразиями замещается отчужденным деревянным идолом. (О Ким Чен Ире ходят слухи, что на самом деле пару лет назад он погиб в автомобильной катастрофе и в последние годы во время редких появлений на публике его замещает двойник, так что толпа может поймать взгляд объекта своего поклонения. Разве этот пример не служит наилучшим подтверждением того факта, что «реальная личность» сталинистского вождя не несет никакого значения, поддается замещению, поскольку не важно, «реальный» ли это вождь или не облеченный никакой настоящей властью его двойник?) Не соотносится ли эта практика превознесения обыкновенной, заурядной фигуры в идеальную область Прекрасного, т. к сведения красоты к чисто функциональному понятию, с модернистским возвышением повседневного «уродства» экскрементального объекта до уровня художественного творения? [28]

В основе этого превращения коммунистического тела в тело возвышенное лежит специфическое понятие субъективации, которое можно сравнить с традиционным мученичеством ранних христиан [29]. В раннехристианской мысли общепринятое, идущее от Блаженного Августина представление о теле — источнике искушений, которые нужно преодолеть на пути к чистоте Души, дополнялось несколько иной логикой, а именно логикой аскетов и мучеников (мученик = очевидец, человек, несущий в своих страданиях свидетельство об истине Господа). В этом втором случае тело не преодолевается, не предается забвению, но продолжает в самом своем материальном присутствии служить зеркалом, артикуляцией, посредником внутренней духовной истины: отметки на нем (раны, шрамы и т. д.) суть знаки истинной Веры. Подобное можно сказать и о мучимом коммунистическом теле. Достаточно привести описания ужасных пыток в гестапо коммуниста Брозовского из романа Отто Готше «Флаг из Кривого Рога», романа, ставшего одним из основополагающих литературных произведений Германской Демократической Республики:

Он висел на растянутых вдоль стен, спутанных веревках; он стонал, его неуправляемое тело с вывихнутыми распухшими красными суставами свисало с оконной рамы.

Все, что от него осталось, — коммунист Брозовский. Ребра, кости, мускулатура ему уже не принадлежали. Они могли забрать его тело, делать с ним все что угодно — сжечь, сломать, повесить. Только мозг и мысли по–прежнему принадлежали коммунисту Брозовскому. Он хранил молчание [30].

Разве не сталкиваемся мы в этой очистительной пытке, в страдании с рождением чистой субъективности? После того как тело Брозовского было полностью искалечено, кости переломаны, осталась лишь чистая субъективность, Брозовский как чистое коммунистическое коги[?]. Разве не напоминает это высшую форму коммунистического жертвоприношения? Впрочем, есть и куда более радикальные примеры сталинистского самопожертвования. Например, в Камбодже у Красных кхмеров не было публичных процессов, ритуализированных публичных самообвинений, сравнимых с показательными сталинскими процессами: люди просто исчезали в ночи, их просто куда–то утаскивали, и никто не осмеливался больше о них говорить или задавать по их поводу вопросы [31]. Дело не в том, что Ангка (Организация) хочет сохранить благопристойный вид, но в том, что они откровенно игнорировали символические правила. Объясняется это тем, что Коммунистическая партия сама публично отказалась от своего существования: до конца 1976 года существование партии и структура власти сохранялись как самая большая тайна, т. е. сама партия вела себя подобно вагнеровскому Лоэнгрину; она обладает всей полнотой власти лишь до тех пор, пока сохраняет анонимность Ангка, пока имя ее (Коммунистическая партия) не звучит на людях, не произносится, не признается. Только в 1977 году режим признал существование партии, и Пол Пот предстал как ее лидер («Брат № 1»). Так что до 1977 года перед нами парадокс властной конструкции, в которой есть общественная структура и ее непристойное скрытое двойное наложение: вместо обычной общественно–символической структуры власти, поддерживаемой непристойной невидимой сетью аппаратов, перед нами общественная структура власти, которая прямо относится к себе как к анонимному, тайному, скрытому телу. Как таковой режим Красных кхмеров может служить своего рода политическим эквивалентом знаменитому описанию героини Линды Фьорентино, необычайно злой роковой женщины из триллера в стиле неонуар режиссера Джона Даля «Последнее совращение». Как говорит об этом фильме рекламный плакат, «у большинства есть темная сторона… у нее же другой стороны не было». Подобным образом, в то время как у каждого политического режима есть своя темная сторона грязных тайных ритуалов и аппаратов, у Красных кхмеров ничего другого и не было… Возможно, это и есть «тоталитаризм» в его самой чистой чистоте. Как же такое случилось?

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Хрупкий абсолют, или Почему стоит бороться за христианское наследие"

Книги похожие на "Хрупкий абсолют, или Почему стоит бороться за христианское наследие" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Славой Жижек - Хрупкий абсолют, или Почему стоит бороться за христианское наследие"

Отзывы читателей о книге "Хрупкий абсолют, или Почему стоит бороться за христианское наследие", комментарии и мнения людей о произведении.