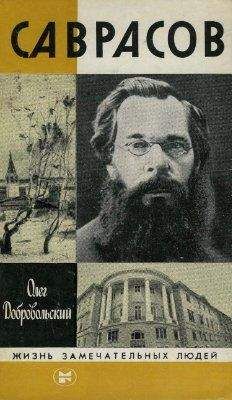

О. Добровольский - Саврасов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Саврасов"

Описание и краткое содержание "Саврасов" читать бесплатно онлайн.

Эта книга посвящена выдающемуся русскому пейзажисту Алексею Кондратьевичу Саврасову, художнику-новатору, основоположнику русского лирического пейзажа, педагогу, воспитавшему плеяду талантливых учеников, среди которых И. Левитан и К. Коровин. Книга рассчитана на массового читателя.

В то же лето 1870 года совершил свою первую поездку на Волгу молодой Илья Репин, еще учившийся тогда в Петербургской академии художеств. Репин и три его спутника — брат Василий, друзья — двадцатилетний талантливый пейзажист Федор Васильев и соученик по академии Евгений Макаров — отправились из Твери на небольшом плоскодонном пароходе компании «Самолет» вниз по реке. Они плыли до Ставрополя, расположенного в низине против Жигулей. В этом городке поселились, работали, а затем обосновались в Ширяеве, вблизи Царева кургана. Живя в Ширяевском Буераке, художники близко познакомились с бурлаками, этими вольными независимыми людьми, с их поистине каторжным трудом. И в памяти невольно всплывали знаменитые некрасовские строки:

Выдь на Волгу: чей стон раздается

Над великою русской рекой?

Этот стон у нас песней зовется —

То бурлаки идут бичевой!..

Волга! Волга! Весной многоводной

Ты не так заливаешь поля,

Как великою скорбью народной

Переполнилась наша земля.

«Бурлацкая эпопея» Репина и его товарищей продолжалась все лето. Репин работал как одержимый; бурлаки, их внешность, характер, привычки восхищали его. Рождались этюды, эскизы, многочисленные рисунки. Бурлак, которого звали Канин, привлек особое внимание художника. Илья Ефимович сделал с него этюд, создав выразительный портрет пожилого человека в лямке, с темным лицом, высоким лбом, небольшой бородой, с головой, повязанной тряпкой. И любопытно, что через десятилетия Репин напишет в своих мемуарах «Далекое — близкое»: «Много проходило угрюмых групп бурлаков; из них особенно один в плисовых шароварах поразил меня: со своей большой черной бородой он был очень похож на художника Саврасова…»

А художник Саврасов в то самое время тоже работал на Волге, писал ее берега, идущих бичевой бурлаков, только не около Самары, как Репин, а выше — вблизи Юрьевца Костромской губернии…

И есть также эскизы «Бурлаков» В. В. Верещагина, задумавшего эпическую картину еще до Репина и Саврасова. Знаменателен сам факт, что три столь разных художника, совершенно независимо друг от друга, обратились именно к этой теме…

В Нижнем Саврасов стоял на откосе, у места слияния Оки с Волгой, любовался возникшей перед ним панорамой. Он с волнением ощутил могучую ширь русской земли, необъятность речных далей. Смотрел на Стрелку, где ежегодно устраивались ярмарки, на ближние и дальние деревни, на бескрайние зеленые луга Заволжья, керженские леса, окутанные мглистой синевой. В небе плыли облака. Свежий хлесткий ветер гнал внизу по реке крупную рябь. Над водой кружились чайки…

Алексей Кондратьевич нанял извозчика и, сидя в пролетке, объехал этот красивый и веселый город, раскинувшийся на возвышенном берегу Волги и Оки, побывал на окраинах. В окрестностях Нижнего, на восточной стороне, за Фабричной слободой, где в хибарках ютились рабочие со своими семьями, его поразил открывшийся с гористого берега вид на Волгу. Это было невдалеке от Печерского монастыря, известного своей киевской иконой Печерской богоматери и редкостными рукописными синодиками. Белая обитель с церковью, шатровой колокольней, монастырскими зданиями, где жили монахи, лежала как на ладони и светилась вся в лучах проглянувшего сквозь облака солнца. К монастырю примыкал посад. Его дома с серыми тесовыми крышами, крылечками, с узкими дворами, деревьями, кустами, садами, заборами находились совсем рядом, у подножия крутого пригорка. Где-то над крышами поднимался дымок, внизу слышались голоса людей, визжала свинья, доносился какой-то стук. Здесь, в двух шагах от Саврасова, небольшая слобода жила своей обычной хлопотливой жизнью. Но со взгорья, где он находился, видно было все на многие версты окрест. Слева от посада расстилались песчаные косы, синела Волга с плесами, а на другом берегу протянулись до самого горизонта поля и луга… Все это запомнилось. Вернувшись в Москву, Саврасов написал картину «Печерский монастырь под Нижним Новгородом», которую вскоре приобрел Павел Михайлович Третьяков.

В «Печерском монастыре» предстают возвышенная поэзия волжских просторов; русская старина — монастырь с церковью и колокольней, словно овеянные дыханием истории; и современная жизнь — в буднях слободы. Так ощутимы здесь волжское раздолье, необъятность и могущество земли русской…

И вот теперь все недолгие зимние дни Саврасов проводил в своей мастерской, в доме Петровой на Дворянской улице в Ярославле. На мольберте его картина, посвященная Волге, людям великой реки. Холст довольно большого размера, более сажени в ширину, то есть свыше двух метров. Работа продвигалась быстро. Многое уже было написано, хотя еще и не отделано окончательно. Полноводная река, ее поворот, изгиб. Фигуры бурлаков, тянущих баржу. За речным поворотом, на горе — маленький город Юрьевец Костромской губернии, основанный еще в XIII веке. Пасмурное, облачное небо.

На дворе — январь с плотно осевшим скрипучим снегом и морозами, с холодным солнцем. А Саврасов живет летними впечатлениями, и в воображении его — Волга, ее плесы и косогоры. И чередой, как в калейдоскопе, проходит перед ним то, что довелось увидеть ему в эти жаркие дни на волжских берегах: города, деревни; мужики и бабы, их исконно русская, окаяющая речь; грузчики на пристанях; купцы, нищие, бродяги, городовые, монахи, голубоглазые молодки с гладкими льняными волосами, капитаны пароходов, матросы, кочегары…

…Пароход идет посередине реки. Монотонно стучит машина. Лопасти большого колеса, прикрытого сверху железным кожухом, чтобы брызги не попадали в пассажиров, колошматят с шумными всплесками воду. Медленно тянется, отступая назад, берег, необозрима слегка волнистая, желтеющая равнина с белыми церквушками деревень, ветряными мельницами. Небо какое-то простенькое, голубоватое с белыми крапинками, как ситцевое платье крестьянской девушки. Волга тускло-стального цвета. Пахнет речной сыростью. Попадаются навстречу пароходы, барки, парусные лодки. Над рекой слышатся сиплые гудки. Ветер сносит темные клубы дыма к берегу. А там, по песчаной косе, идут бурлаки с завернутыми до колен штанами, натянув лямки, напрягаясь всем телом, устремляясь корпусом вперед. Кажется, что они навеки прикованы к этой громоздкой, неуклюжей расшиве, которую тянут за собой… В тихий час заката пароход медленно приближается к берегу, подходит к деревянной пристани, где пустынно, пассажиров мало. Какая-то старушка в белом платочке, мужик и баба с корзиной и узлами. Да бездомная собака. И на холме, над рекой, розовеет в лучах уходящего солнца крохотный город. И снова в путь по Волге. Наступят сумерки, повеет свежестью, из-за туч выглянет луна, и ее серебро ляжет на темную поверхность реки, выступят из ночной мглы очертания застывших у берега баржей и барок…

Красиво большое богатое село Городец на крутом волжском берегу. Здесь шла оживленная торговля хлебом. Село это с заштатным мужским монастырем и церковью пользовалось известностью как один из раскольничьих центров Нижегородской губернии. Саврасов написал этюд, назвав его «Волга близ Городца». Река с парусником и лодкой, и на холме привольно раскинувшееся русское село. Это была одна из работ, которые выполнил во время этой поездки Саврасов для задуманной им тогда картины о бурлаках. Другое полотно — эскиз «Бурлаки на Волге» непосредственно связан с этой темой. В ватаге в основном молодые ребята. Но есть и седобородый старик, сгорбившийся, неуверенно ступающий по мокрому песку. Однако в целом фигуры бурлаков не очень-то удались пейзажисту, не привыкшему изображать людей. Перов, которому Саврасов показал этот холст, сделал ряд замечаний, сказал, что и как надо исправить. И Алексей Кондратьевич дорабатывал эскиз и в Москве, и здесь, в Ярославле.

Этот опыт пригодился ему, и фигуры бурлаков на картине «Вид Волги под Юрьевцем», написанные не такими крупными, как на эскизе, получились естественными и жизненно-правдивыми. На фоне широкой Волги, большого взгорья с городом, неба, затянутого облаками, — бурлацкая артель, тянущая за собой баржу, казалась маленькой, затерявшейся среди этих просторов и, может быть, поэтому в веренице связанных одной бичевой людей было что-то скорбное, какая-то обреченность. В отличие от эскиза бурлаки здесь люди пожилые, много потрудившиеся на своем веку, испытавшие немало бед и лишений. Передовым в лямке, на некотором расстоянии от остальных шел бородатый мужик — «шишка», как называли вожака на бурлацком жаргоне. Бурлаки шли по мелководью и двигались навстречу зрителю. Они выходили на берег подобно пушкинским тридцати трем богатырям, с той лишь разницей, что здесь, на картине, это были не сказочные молодцы-богатыри, а усталые, изношенные, измученные люди…

Картина «Вид Волги под Юрьевцем» была почти готова, осталось проработать лишь кое-какие детали. Полотно высохнет, и Саврасов сам отвезет его на конкурс в Петербург.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Саврасов"

Книги похожие на "Саврасов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "О. Добровольский - Саврасов"

Отзывы читателей о книге "Саврасов", комментарии и мнения людей о произведении.