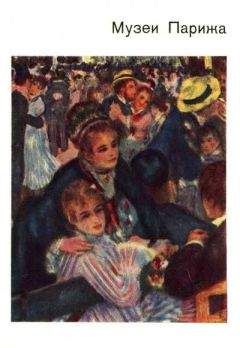

Нина Калитина - Музеи Парижа

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

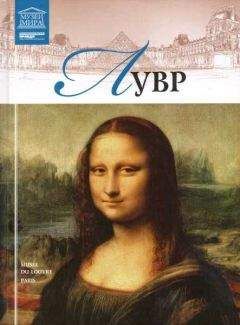

Описание книги "Музеи Парижа"

Описание и краткое содержание "Музеи Парижа" читать бесплатно онлайн.

Книга кандидата искусствоведческих наук Н. Н. Калитиной является своеобразным рассказом-очерком о наиболее интересных музеях-сокровищницах Парижа. Как бы проходя с читателем по залам Лувра, Музея импрессионистов и Музея современного искусства, заглянув в ателье Бурделля и Музей Родена, автор живо и увлекательно рассказывает о чудесных памятниках мирового искусства, хранящихся в богатых собраниях столицы Франции.

Пристрастие фламандцев к действительности в ее чувственном бытии становится особенно заметным при сравнении с Рембрандтом (1606-1669). В Лувре находится один из поздних автопортретов мастера (1660). Рембрандту за пятьдесят, но лишения и невзгоды делают его много старше: кожа утратила эластичность, стала дряблой, на лбу собрались морщины. Предельная простота,* даже небрежность одежды говорят о равнодушии к внешним сторонам жизни. Но сила творческого духа не умерла – художник стоит перед полотном, сжимая в руках палитру и кисть. Весь он в состоянии внутреннего напряжения. И, посмотрев на его лицо, можно сразу представить, о чем хочет он поведать людям. В еле уловимой улыбке сквозит горькое разочарование, но во взгляде – опыт целой жизни и доброта. Лицо, оживленное подвижными прозрачными тенями, кажется светоносным.

Полон одухотворенности и портрет второй жены художника- Хендрикье Стоффельс (1652). В тяжелые годы непризнания Хендрикье была для Рембрандта преданным, любящим другом. Ее лицо, задушевное, мягкое и внимательное, говорит о доброте, о готовности прийти на помощь ближнему.

А. Ван Дейк. Портрет Карла I. 1635 г.

Хендрикье Стоффельс позировала Рембрандту и для тематических картин. Нельзя не узнать ее в задумчивой «Вирсавии» (1654). Библейская героиня сидит на берегу бассейна. Около нее хлопочет служанка. Но мысли Вирсавии далеко. Она только что получила письмо от царя Давида, и теперь, отрешившись от всего окружающего, погружена в свои мысли, решает свою судьбу. Обнаженное тело лишено идеальной красоты, но женственно и гармонично. На нем играют рефлексы от золотистой парчи и красного бархата.

Религиозные сюжеты Рембрандт трактовал всегда как эпопеи о человеке и человечестве. Он отбрасывал повествовательность, характерную для голландской живописи, и обращался к решению морально-этических, философских проблем. Таков «Христос в Эмманусе» (1648). Обстановка предельно проста: голая стена, ниша, дверь справа. За столом Христос и трое учеников. Никакого действия. Но люди невидимыми нитями притягиваются к лицу Христа, простому, спокойному и в то же время отмеченному печатью страданий. Если Тициан или Караваджо, желая подчеркнуть героическое начало в образе Христа, делали его физически сильным, монументальным, то Рембрандт переносит смысловую нагрузку на полное внутреннего огня лицо.

Рембрандт ван Рейн. Автопортрет. 1660 г.

В Лувре картины Рембрандта показаны в Малых кабинетах и Галерее Рембрандта, где собраны также произведения других голландских художников XVII века. Вокруг великого мастера группируются его современники: пейзажисты Ян Гойен, Соломон и Якоб Рейсдаль, Арт ван дер Неер, натюрмортисты Клаас, Хеда и Кальф. В Малых кабинетах можно увидеть Питера де Хоха, Яна Стена, Габриэля Метсю. Однако внимание оказывается прикованным к оригинальным произведениям мастеров, совсем или почти совсем неизвестным советскому зрителю. Во-первых, Франц Хальс (1580/85-1666). Конечно, об искусстве этого замечательного живописца можно судить только после посещения музеев в Гарлеме и Амстердаме. Но в Лувре есть картина Хальса, мимо которой невозможно пройти,-это «Цыганка» (около 1630). По свежести восприятия, по умению придать характер импровизации законченному произведению она не имеет себе равных в XVII веке. Размашистая кисть передает подвижность, мгновенность выражения лица. Чуть скосив глаза и улыбаясь, цыганка лукавит и подсмеивается над невидимым собеседником. Весь ее образ полон здоровья, оптимизма: смеется круглое лицо, дышит виднеющаяся в вырезе конфты грудь, рассыпались по плечам растрепанные волосы. Так же изменчив фон: голубое небо с бегущими облаками. Такой образ мог родиться только у художника, остро чувствовавшего движение, динамику окружающего. Портреты эпохи Возрождения кажутся рядом с «Цыганкой» статичными по композиции и характеру.

После «Цыганки» всегда останавливаешься перед «Кружевницей»' Яна Вермеера Дельфтского (1632-1675). Исследователи предполагают, что художник изобразил свою жену, занятую привычным, повседневным делом. Вермеер сводит к минимуму предметы обстановки, каждый из них (столик, подушка, коклюшки) несет отпечаток трудолюбивых рук, подчиняется человеку. Отсюда, а также от обобщенной трактовки формы возникает ощущение монументальности, значительности образа. Вермеер пишет удивительно бережно, любуясь каждым пятном чистой краски, играющей на свету.

Первая половина XVII века в искусстве почти всех европейских стран была временем бурного подъема. Вторая половина века, наоборот, отмечена чертами упадка. Голландская живопись не являлась исключением. Она все более аристократизируется, теряет национальное своеобразие и реалистическую направленность.

Французское искусство XVII-XIX веков. До сих пор, знакомясь с крупнейшим музеем Франции, мы говорили преимущественно об искусстве других стран. Настало время обратиться к французскому искусству, начиная с XVII века, когда его роль в художественной жизни Европы становилась год от года значительней.

Составить себе хронологически последовательную картину развития французского искусства в Лувре довольно трудно. Скульптура, как известно, выставлена отдельно. Живопись эпохи Возрождения находится в Малых кабинетах, полотна XVII века в Большой галерее, а картины XVIII-XIX веков в различных залах второго и третьего этажей.

Напомним, что XVII век в истории Франции – время сложения и расцвета абсолютизма. И если в начале столетия королю приходилось вести борьбу с феодальной аристократией и восставшим крестьянством, то уже в середине века он чувствовал себя безраздельным хозяином страны. Во французской культуре, как и в общественно-политической жизни, отчетливо обозначаются два периода. В первую половину века в искусстве существует несколько направлений, выступают крупные мастера. Луи Ленен и Никола Пуссен ясно обозначают амплитуду художественных исканий. Во вторую половину творческие индивидуальности растворяются в общем русле академического классицизма.

Показанные в Большой галерее картины братьев Антуана, Луи и Матье Лененов не поражают размерами или яркостью палитры. Не привлекают они внимание и занимательностью сюжета. Героями художников являются простые, внешне ничем не примечательные люди. Скромно или даже бедно одетые, они сидят или стоят в спокойных позах. Их окружают будничные предметы домашнего обихода, грубая мебель, орудия труда. «Территориально» расположенные между полотнами венецианцев XVI века и Рубенса, картины Лененов кажутся особенно сдержанными по колориту.

Ленены происходили из провинциального города Лана. Отсюда они принесли в столицу образы своих крестьян, интерес к миру обыденной природы. Почти забытые в XVII-XVIII веках, мастера были вновь открыты в XIX столетии и провозглашены родоначальниками национальной реалистической школы живописи. Самым талантливым был средний брат – Луи (1593-1648). Каждый образ в его жанровых картинах – это портрет человека со всеми особенностями характера. В «Крестьянской трапезе» (около 1643), например, запоминается образ старухи в скромном сине-коричневом платье и белом чепце на голове. Она сидит на стуле, повернувшись спиной к огню. Одна рука поддерживает голубовато-серый кувшин, другая – рюмку. Однако женщина, погруженная в свои думы, держит предметы машинально. Ее смуглое Морщинистое лицо печально: горькие складки собрались в уголках губ, карие глаза скорбно смотрят на зрителя. В крестьянке нет, однако, ничего жалкого. Образ свободен от всякой сентиментальности, прост, как сама жизнь. Более того, в нем есть внутреннее благородство, одухотворенность. Рядом со старой женщиной расположились члены ее семьи: муж, дети. Стол, несколько предметов на полу передают несложную обстановку крестьянского дома. Герои Ленена сидят спокойно, как бы позируя. Таково впечатление от всех полотен художника, независимо от того, где происходит действие – в доме или на открытом воздухе. Картины, подобные «Возвращению с сенокоса» (около 1641), раскрывают еще одну сторону дарования Ленена – его мастерство пейзажиста. Написанный в нежной серебристо-голубой, зеленовато-желтой гамме пейзаж говорит о любви художника к родной природе, с которой так тесно связана жизнь сельских тружеников.

Л. Ленен. Крестьянская трапеза. Ок. 1643 г.

Луи Ленен был первым французским живописцем, обратившимся к теме труда. В картине «Кузница» перед зрителем во весь рост стоит черноволосый кузнец. Он на минуту оторвался от работы и ждет, пока накалится железо. Красноватые отблески, падая на одежды собравшихся вокруг наковальни, оживляют почти монохромную колористическую гамму. Художник тонко улавливает взаимодействие искусственного и естественного света.

В своем интересе к миру простых людей, в стремлении монументально трактовать их образы Ленены не были одиноки. В XX веке западноевропейские исследователи вновь и вновь открывают забытых в период классицизма и рококо реалистов XVII столетия и среди них такого великолепного мастера, как Жорж де Латур (1593-1652). В отличие от Лененов, Жорж де Латур навсегда связал свою жизнь с провинцией. В основном он писал картины на религиозные темы, но насыщал их такой жизненной правдой, что они воспринимались как бытовые эпизоды. Таков «Иосиф-плотник» (1640) – немолодой крестьянин, занятый работой. Лицо его напряженно, на лбу собрались морщины, привыкшие к труду руки уверенно держат инструмент. Рядом с ним мальчик – Христос, образ которого более возвышен. Это достигается, в частности, своеобразным приемом: свет объемно лепит упругие, крупные формы фигуры Иосифа, а лицо Христа как бы пронизывает, делает его светоносным, прозрачным. Но хотел ли таким образом Латур сопоставить физическое и духовное начала в человеке? Одним из почти обязательных атрибутов картин Латура является изображение свечи, нередко прикрытой ладонью, И в «Иосифе-плотнике» мальчик держит в руке свечу, бросающую на предметы желто-зеленые рефлексы.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Музеи Парижа"

Книги похожие на "Музеи Парижа" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Нина Калитина - Музеи Парижа"

Отзывы читателей о книге "Музеи Парижа", комментарии и мнения людей о произведении.